三島市M様邸 上棟

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、本日上棟です。上棟は柱や梁などの建物の基本構造の組み立てから、家の最上部で屋根を支える棟木と呼ばれる木材を取り付けることをいいます。

天気は快晴です。朝晩は大分冷え込むようになってきました。この日も肌寒さを感じる朝でしたが、それが気持ちをキリっと引き締める気持ちのいい朝でした。本日の上棟メンバーです。仕事前のひと時です。

天気は快晴です。朝晩は大分冷え込むようになってきました。この日も肌寒さを感じる朝でしたが、それが気持ちをキリっと引き締める気持ちのいい朝でした。本日の上棟メンバーです。仕事前のひと時です。

特に合図をする訳でもなく、棟梁が動き始めるのと同時に他のメンバーも仕事モードに。さあ、上棟スタートです。

特に合図をする訳でもなく、棟梁が動き始めるのと同時に他のメンバーも仕事モードに。さあ、上棟スタートです。

まずは、部材を定位置に配置していきます。たくさんある木材を順序よく組み立てるためには、下準備が大事です。

まずは、部材を定位置に配置していきます。たくさんある木材を順序よく組み立てるためには、下準備が大事です。

4隅に通し柱が置かれました。通し柱は1階から2階まで繋ぎ目がない1本の柱です。

4隅に通し柱が置かれました。通し柱は1階から2階まで繋ぎ目がない1本の柱です。

1本目の柱をはめ込んでいます。柱をゆらゆらさせて入れてきます。

1本目の柱をはめ込んでいます。柱をゆらゆらさせて入れてきます。

そして、記念すべき1本目の柱が建ちました(^^)/

そして、記念すべき1本目の柱が建ちました(^^)/

1本建つとあっという間です。

1本建つとあっという間です。

1階柱が建ち終わると、横架材(おうかざい)をはめていきます。柱と直角に渡す部材です。梁が代表例です。建物奥に横架材の胴差し(どうさし)がはめ込まれました。胴差しは2階の床の高さで建物の周りをぐるりとする部材です。

1階柱が建ち終わると、横架材(おうかざい)をはめていきます。柱と直角に渡す部材です。梁が代表例です。建物奥に横架材の胴差し(どうさし)がはめ込まれました。胴差しは2階の床の高さで建物の周りをぐるりとする部材です。

柱はまだ垂直に建ってないので、下で”ほぞ穴”と呼ばれる書き込み穴と、”ほぞ”と言う出っ張っている方を合わせて、上からトントンと木槌で叩いて入れていきます。まだまだ、工事は序盤ですが、工事開始から、上棟までの変化をご覧ください。

柱はまだ垂直に建ってないので、下で”ほぞ穴”と呼ばれる書き込み穴と、”ほぞ”と言う出っ張っている方を合わせて、上からトントンと木槌で叩いて入れていきます。まだまだ、工事は序盤ですが、工事開始から、上棟までの変化をご覧ください。

駆け足になりましたが、無事上棟です。みなさん、お疲れさまでした。

駆け足になりましたが、無事上棟です。みなさん、お疲れさまでした。

大工さんはもちろん、クレーンの操縦、木材搬入と上棟は入り乱れながら、色々な事を同時進行していきます。そんな中、無事上棟ができたのもいつもお世話になっている、みなさんのお陰です。心より感謝申しあげます。

大工さんはもちろん、クレーンの操縦、木材搬入と上棟は入り乱れながら、色々な事を同時進行していきます。そんな中、無事上棟ができたのもいつもお世話になっている、みなさんのお陰です。心より感謝申しあげます。

クレーンも映える秋晴れの上棟でした。

という事で

どうぞご安全に。

三島市M様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、基礎工事は終盤戦です。

配管工事は完了しました。上の写真のグレーの排水管、傾斜が付いているのが分かりますか。左側が上がっています。排水するためには、勾配をつけないと排水されません。水は高い方から低い方へ流れますから、当たり前の事なんですが、初めて目の当たりにして、妙に納得したので紹介しました。

配管工事は完了しました。上の写真のグレーの排水管、傾斜が付いているのが分かりますか。左側が上がっています。排水するためには、勾配をつけないと排水されません。水は高い方から低い方へ流れますから、当たり前の事なんですが、初めて目の当たりにして、妙に納得したので紹介しました。

以前紹介した『さや管』です。青い管から乳白色の管が出ています。樹脂製の保護管が青い管、乳白色の管が給水管です。二重構造になっています。

配管は完了し、基礎の立ち上がりに黒い線が引かれています。これは『墨出し』と言って、工事の基準となる線が引かれました。次の行程、土台を敷くための物です。

配管は完了し、基礎の立ち上がりに黒い線が引かれています。これは『墨出し』と言って、工事の基準となる線が引かれました。次の行程、土台を敷くための物です。

そして、土台が敷かれました。

そして、土台が敷かれました。

基礎の立ち上がりの上に基礎パッキン、そして土台です。基礎パッキンは通気層です。コンクリートは水分を帯びやすい性質があります。コンクリートと土台が接していると、雨や湿気を吸ったコンクリートの水分が土台に浸透し、腐れの原因になり耐久性が低下してしまいます。そこで、基礎パッキンを挟むことで換気をし、湿気から土台を守っています。

基礎の立ち上がりの上に基礎パッキン、そして土台です。基礎パッキンは通気層です。コンクリートは水分を帯びやすい性質があります。コンクリートと土台が接していると、雨や湿気を吸ったコンクリートの水分が土台に浸透し、腐れの原因になり耐久性が低下してしまいます。そこで、基礎パッキンを挟むことで換気をし、湿気から土台を守っています。

基礎からツンツン出ていた短いボルト『アンカーボルト』で土台は固定されました。土台は、基礎と柱を繋ぐ役割があります。基礎はコンクリート、柱は木材と材質が違うものをつなぐ為の仲介役が土台という訳です。

基礎からツンツン出ていた短いボルト『アンカーボルト』で土台は固定されました。土台は、基礎と柱を繋ぐ役割があります。基礎はコンクリート、柱は木材と材質が違うものをつなぐ為の仲介役が土台という訳です。

土台に欠きこみがされています。ここに柱がはめ込まれます。

土台に欠きこみがされています。ここに柱がはめ込まれます。

土台の接合部分です。今はプレカットと言って欠き込みがされて搬入されてきます。

土台の接合部分です。今はプレカットと言って欠き込みがされて搬入されてきます。

ピッタリ(*^^*)

ピッタリ(*^^*)

大工さん、休憩??じゃなくて、上棟の下準備をしています。木材の接合部分に補強する金物の準備です。大量の木材を使用するので、おのずと金物も大量です。大工さんの仕事も色々あるんですね。日が短くなってきたので、真っ暗になる前にと、時間との闘いです。上棟は、いろんな事を同時進行していきます。段取りがとても大事なんです。

大工さん、休憩??じゃなくて、上棟の下準備をしています。木材の接合部分に補強する金物の準備です。大量の木材を使用するので、おのずと金物も大量です。大工さんの仕事も色々あるんですね。日が短くなってきたので、真っ暗になる前にと、時間との闘いです。上棟は、いろんな事を同時進行していきます。段取りがとても大事なんです。

足場が組まれています。

足場が組まれています。

長い物は、橋渡しで

長い物は、橋渡しで

橋渡しができない物は、下から上に部品を投げて渡しているんです。それが見事なんですよ~。投げる角度が絶妙で。うまく撮れなくて<(_ _)>

橋渡しができない物は、下から上に部品を投げて渡しているんです。それが見事なんですよ~。投げる角度が絶妙で。うまく撮れなくて<(_ _)>

上棟に向けて準備が整いました。

あとは天気が穏やかでありますように。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市T様邸 完成

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市T様邸、クリーニングが完了しました。

まずは、初登場の玄関から(^^)/工事中は、傷をつけては大変なので、仮で工事用の玄関ドアがついています。工事用玄関ドアの状態が常だったので、違和感を感じていなかったんですが…やっぱり新品はいいですね。ドア枠の濃い目のブラウンが玄関を際立たせていますね。キリっと引き締まりました。

まずは、初登場の玄関から(^^)/工事中は、傷をつけては大変なので、仮で工事用の玄関ドアがついています。工事用玄関ドアの状態が常だったので、違和感を感じていなかったんですが…やっぱり新品はいいですね。ドア枠の濃い目のブラウンが玄関を際立たせていますね。キリっと引き締まりました。

玄関を入った所です。クロスの白、建具はウォールナット色で統一されています。落ち着いた雰囲気の中で正面の階段がとても素敵なアクセントになっていますね(*^^*)階段を1階と2階を繋ぐ為の物だけにせず、インテリア的な要素を持つ物として利用しています。階段横の壁が途中までしかない事で、明るく開放的な空間になりました。

玄関を入った所です。クロスの白、建具はウォールナット色で統一されています。落ち着いた雰囲気の中で正面の階段がとても素敵なアクセントになっていますね(*^^*)階段を1階と2階を繋ぐ為の物だけにせず、インテリア的な要素を持つ物として利用しています。階段横の壁が途中までしかない事で、明るく開放的な空間になりました。

16.0帖のリビングです。1直線のLDKは開放的です。さらに、フローリングのグラデーションカラーが立体感を出し、お部屋をより広く感じさせてくれます。

16.0帖のリビングです。1直線のLDKは開放的です。さらに、フローリングのグラデーションカラーが立体感を出し、お部屋をより広く感じさせてくれます。

タカラスタンダードさんのキッチンです。黒のキッチンは存在感抜群ですね。クロスとのメリハリの効いた配色は気持ちがいいです。

タカラスタンダードさんのキッチンです。黒のキッチンは存在感抜群ですね。クロスとのメリハリの効いた配色は気持ちがいいです。

1階洗面所です。洗面所とキッチンはドアで繋がっています。玄関からも洗面所に行けます。この導線、使い勝手間違いなしです。不便な導線だと、人生で何時間無駄な時間を使ってしまうんだろう?!と考えると、間取りって重要ですね。時は金なり!っていいますし。

1階洗面所です。洗面所とキッチンはドアで繋がっています。玄関からも洗面所に行けます。この導線、使い勝手間違いなしです。不便な導線だと、人生で何時間無駄な時間を使ってしまうんだろう?!と考えると、間取りって重要ですね。時は金なり!っていいますし。

こちらのお宅もお引渡し間近となりました。

お引渡しの前に、お施主様のご厚意で完成見学会を開催させていただきます。

という事で

あともう少し

どうぞご安全に。

沼津市 大岡建売 大工工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市大岡、弊社建売住宅は大工工事真っ最中です。

壁の下地となる石膏ボードを施工しています。

壁の下地となる石膏ボードを施工しています。

石膏ボードの切れ端です。ちなみに切れ端の後ろ側は石膏ボードではないんです。

石膏ボードの切れ端です。ちなみに切れ端の後ろ側は石膏ボードではないんです。

横から見ると明らかですよね。左側が石膏ボードで右側が構造用合板で耐力壁(たいりょくへき)です。耐力壁は、地震などの横からの力に抵抗する壁です。うすい板が何枚も重なって出来ています。

横から見ると明らかですよね。左側が石膏ボードで右側が構造用合板で耐力壁(たいりょくへき)です。耐力壁は、地震などの横からの力に抵抗する壁です。うすい板が何枚も重なって出来ています。

石膏ボードの裏側です。

石膏ボードの裏側です。

切った断面です。白い部分が石膏です。石膏ボード用の原紙にサンドされています。粉の石膏に水を加えると数分から数十分で硬化します。石膏ボードは、石膏が固まる時にできる針状の結晶が紙の繊維に食い込んで紙と一体化しているんだそうです。固まった板状の石膏に接着剤で原紙を貼っている訳ではないんです。

切った断面です。白い部分が石膏です。石膏ボード用の原紙にサンドされています。粉の石膏に水を加えると数分から数十分で硬化します。石膏ボードは、石膏が固まる時にできる針状の結晶が紙の繊維に食い込んで紙と一体化しているんだそうです。固まった板状の石膏に接着剤で原紙を貼っている訳ではないんです。

特徴を生かした方法で作られているんですね。更に、固まった石膏は加熱すると、水分を失ってまた粉の石膏に戻るんだそうです。リサイクルも可能で地球にやさしい原料です。

ユニットバスを施工していました。こちらは、タカラスタンダードさんのユニットバスです。

ユニットバスを施工していました。こちらは、タカラスタンダードさんのユニットバスです。

固定される前の浴槽です。浴槽の外側がもこもこしています。お湯を冷めにくくするために、保温材が吹き付けられています。追い炊きをする回数が減れば光熱費も減ります。毎日の事ですから、塵も積もれば…です。

固定される前の浴槽です。浴槽の外側がもこもこしています。お湯を冷めにくくするために、保温材が吹き付けられています。追い炊きをする回数が減れば光熱費も減ります。毎日の事ですから、塵も積もれば…です。

断熱性能は住宅だけでなく、設備にも求められているんですね。

これは???私、初めてお目にかかりました。

これは???私、初めてお目にかかりました。

反対側を覗いて納得です。浴室の換気扇でした。

反対側を覗いて納得です。浴室の換気扇でした。

大工工事はまだまだ続きます。

大工工事はまだまだ続きます。

という事で

どうぞご安全に。

三島市M様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、基礎工事も大詰めです。

こちらの排水の配管は完了しました。

こちらの排水の配管は完了しました。

配管する際は土を掘り起こします。工事が完了すればもちろん、土を戻す訳です。不安定な天気が続いていたので、土が水を含んでとても重そうに見えました。

配管する際は土を掘り起こします。工事が完了すればもちろん、土を戻す訳です。不安定な天気が続いていたので、土が水を含んでとても重そうに見えました。

この日は、給水の引込工事をしていました。敷地内に引き込まれている給水管と宅内の給水管をつないでいる所です。正面の長方形の形をした物、見覚えがありませんか。

この日は、給水の引込工事をしていました。敷地内に引き込まれている給水管と宅内の給水管をつないでいる所です。正面の長方形の形をした物、見覚えがありませんか。

カバーがされる前の止水栓です。向かって右側は水道メーターで左が止水栓レバーになります。

カバーがされる前の止水栓です。向かって右側は水道メーターで左が止水栓レバーになります。

お馴染みの状態になりました。

お馴染みの状態になりました。

水色が給水、オレンジ色が給湯管です。ヘッダーと呼ばれる白い筒の様な物から必要な部屋へ配水されます。

水色が給水、オレンジ色が給湯管です。ヘッダーと呼ばれる白い筒の様な物から必要な部屋へ配水されます。

これは、さや管ヘッダー工法というやり方です。さや管は水色やオレンジ色の管で、樹脂管を保護しています。樹脂管は後からさや管に通します。そうすることで、配管時、樹脂管に傷が付く事を防げます。

配管が完了し、砂利が敷かれました。この砂利には雨が降った時に土が跳ね上がり、基礎や外壁が汚れる事を防ぐ役割があります。

配管が完了し、砂利が敷かれました。この砂利には雨が降った時に土が跳ね上がり、基礎や外壁が汚れる事を防ぐ役割があります。

玄関の土間にコンクリートが打設されました。

玄関の土間にコンクリートが打設されました。

打設されたばかりのコンクリートを見ると無性にツンツンしたくなってしまいます。当たり前ですが、我慢しましたよ(^^)v

打設されたばかりのコンクリートを見ると無性にツンツンしたくなってしまいます。当たり前ですが、我慢しましたよ(^^)v

この日は、気持ちよく晴れて基礎日和でした。

この日は、気持ちよく晴れて基礎日和でした。

養生期間が終わると、型枠が外されます。あともう少しです。

養生期間が終わると、型枠が外されます。あともう少しです。

上棟までカウントダウンが始まりました。

という事で

どうぞご安全に。

富士市I様邸 大工工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

富士市I様邸、大工工事進行中です。 1階の石膏ボード施工中です。

1階の石膏ボード施工中です。

収納部分に給排水のパイプが配管されているので、そこの周りに石膏ボードを施工する所です。間取りで『PS』と書かかれている部分です。パイプスペースの略になります。

大工さんは、石膏ボードの”受け”を造っています。パイプの向かって右側に木材がはしごのように施工されています。これが石膏ボードの受けとなり、ビスで留める事ができる訳です。これがないと、パイプに石膏ボードを留める事になってしまいます。建築は、必ず”受け”が必要です。

大工さんは、石膏ボードの”受け”を造っています。パイプの向かって右側に木材がはしごのように施工されています。これが石膏ボードの受けとなり、ビスで留める事ができる訳です。これがないと、パイプに石膏ボードを留める事になってしまいます。建築は、必ず”受け”が必要です。

他の場所を一回りしていたら、完成していました。パイプが石膏ボードに覆われました。

他の場所を一回りしていたら、完成していました。パイプが石膏ボードに覆われました。

1階リビングでは何やら荷物がたくさん運びこまれていました。

1階リビングでは何やら荷物がたくさん運びこまれていました。

これは一体なんでしょうか?!

これは一体なんでしょうか?!

ホースが付けられました。

ホースが付けられました。

キッチンの天板でした。上の写真はシンク、下の写真はコンロが入る用の穴です。

キッチンの天板でした。上の写真はシンク、下の写真はコンロが入る用の穴です。

空っぽのキッチンです。キッチンは、組み立て式なんですね。

空っぽのキッチンです。キッチンは、組み立て式なんですね。

天板が乗りました。キッチンらしくなりましたね(*^^*)

天板が乗りました。キッチンらしくなりましたね(*^^*)

ピカピッカのシンクです。

ピカピッカのシンクです。

シンクの排水用の穴からは下が覗けます。

シンクの排水用の穴からは下が覗けます。

給排水の接続はこれからです。

給排水の接続はこれからです。

ガスコンロもスタンバイしていました。

ガスコンロもスタンバイしていました。

外壁は完了です。こちらのお宅の屋根の形は『切妻屋根(きりづまやね)』という形になります。本を開いて伏せたような形で屋根の形の基本とも言えるものです。

外壁は完了です。こちらのお宅の屋根の形は『切妻屋根(きりづまやね)』という形になります。本を開いて伏せたような形で屋根の形の基本とも言えるものです。

2階の屋根裏になります。中央から左右に流れているのが垂木(たるき)といって屋根板を支えています。垂木に対して垂直に流れているのが母屋(もや)で垂木を支えています。母屋の頂点が棟木(むなぎ)となり、上棟とは棟木まで組むことを言います。ちなみに、上の写真は、屋根の構造主体となる部分で『小屋組み』といいます。

2階の屋根裏になります。中央から左右に流れているのが垂木(たるき)といって屋根板を支えています。垂木に対して垂直に流れているのが母屋(もや)で垂木を支えています。母屋の頂点が棟木(むなぎ)となり、上棟とは棟木まで組むことを言います。ちなみに、上の写真は、屋根の構造主体となる部分で『小屋組み』といいます。

小屋組みは規則的に木材が配置されていて、きれいだなぁといつも感じます。

2階はあともう少しかかりそうです。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市T様邸 仕上げ工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市T様邸、仕上げの工事に移りました。

という事で、すっきりしました(^^)/何が?!というと、足場が外れました。足場があっても外観の雰囲気は分かりますが、やはり、あるのと、ないのとでは全然違います。シュっとしますね~。

という事で、すっきりしました(^^)/何が?!というと、足場が外れました。足場があっても外観の雰囲気は分かりますが、やはり、あるのと、ないのとでは全然違います。シュっとしますね~。

職人さんが1階から2階のバルコニーに何か重たそうな物を、橋渡ししています。2階の方は長い物だし扱いが難しそうだなぁと思いながら眺めていると

職人さんが1階から2階のバルコニーに何か重たそうな物を、橋渡ししています。2階の方は長い物だし扱いが難しそうだなぁと思いながら眺めていると

あたしの心配をよそに難なく横向きに変えて着地させていました。当たり前の事なんでしょうけどね(;^ω^)

あたしの心配をよそに難なく横向きに変えて着地させていました。当たり前の事なんでしょうけどね(;^ω^)

この長い物体の正体はバルコニーの上っ面につけるカバー的な物でした。

その上に手すりを付けていました。仕上げの工事って色々あるんですね。

その上に手すりを付けていました。仕上げの工事って色々あるんですね。

外回りの配管工事も同時進行です。

外回りの配管工事も同時進行です。

配管が済むと土を戻して、桝だけが土から顔を出す状態になります。

配管が済むと土を戻して、桝だけが土から顔を出す状態になります。

一度にすべて掘りおこし配管するのではなく、ある程度のエリアに絞って少しずつ進めていました。

一度にすべて掘りおこし配管するのではなく、ある程度のエリアに絞って少しずつ進めていました。

2度目の登場(^^)/ちびショベルカー。外回りの配管を工事する時に登場するようです。ちびのくせにちゃんとキャタピラー(*^^*)かわいいやつだなぁ。

2度目の登場(^^)/ちびショベルカー。外回りの配管を工事する時に登場するようです。ちびのくせにちゃんとキャタピラー(*^^*)かわいいやつだなぁ。

室内は建具が取り付けられました。右手の3枚扉は和室へと繋がっています。そこを白の建具にすることで、部屋を明るく広く感じる事ができますね。

室内は建具が取り付けられました。右手の3枚扉は和室へと繋がっています。そこを白の建具にすることで、部屋を明るく広く感じる事ができますね。 ウォールナット色の建具と黒い取手は落ち着いた雰囲気です。

ウォールナット色の建具と黒い取手は落ち着いた雰囲気です。

子供部屋はクロス、建具とも白で統一されています。お年頃になっても白なら間違いなしですし、家具の色も選びません。

子供部屋はクロス、建具とも白で統一されています。お年頃になっても白なら間違いなしですし、家具の色も選びません。

主寝室のウォークインクローゼットを撮影しようとしたら、右上に人の足が!!電気配線の工事でしょうか。

主寝室のウォークインクローゼットを撮影しようとしたら、右上に人の足が!!電気配線の工事でしょうか。

天井裏へと消えていかれました。

天井裏へと消えていかれました。

今月中に美装工事に入る予定です。お引き渡しまでカウントダウンです。

という事で、

どうぞご安全に。

三島市M様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、基礎の立ち上がりの枠が外れ、給排水の配管工事へと移っています。

初登場のちびショベルカーです(^^)/いつもの大きさだとすごい存在感なんですが、スルーしてしまうほどのサイズです。乗ってる職人さんが大きく感じますよね。

初登場のちびショベルカーです(^^)/いつもの大きさだとすごい存在感なんですが、スルーしてしまうほどのサイズです。乗ってる職人さんが大きく感じますよね。

ちびは小回りが利くので、狭い所を掘り出す事ができます。ちびでもなかなかいい仕事してますよ。

ちびは小回りが利くので、狭い所を掘り出す事ができます。ちびでもなかなかいい仕事してますよ。

緑色のなが~いのは、ガスの配管です。なぜ玄関付近に??

緑色のなが~いのは、ガスの配管です。なぜ玄関付近に??

それはこちらのお宅はガスの床暖房をつけるからなんです。今は、電力自由化でガス会社も電力を売っているので、お得なプランが用意されています。うまく利用しなきゃです。

こちらは何か分かりますか。排水桝(はいすいます)です。よく、敷地内にまぁるいふたが土から顔出しているのをみかけませんか。それです。下の写真にふたがされるんです。排水桝は点検や掃除をしやすくするためのものです。すべての管を地中に埋めてしまうと、管にゴミや泥が詰まった時に掘り返さなければならなくなります。

こちらは何か分かりますか。排水桝(はいすいます)です。よく、敷地内にまぁるいふたが土から顔出しているのをみかけませんか。それです。下の写真にふたがされるんです。排水桝は点検や掃除をしやすくするためのものです。すべての管を地中に埋めてしまうと、管にゴミや泥が詰まった時に掘り返さなければならなくなります。

地上に顔をだしているふたを外すだけで点検できるという訳です。

地上に顔をだしているふたを外すだけで点検できるという訳です。

配管はこれからという感じでした。が、

配管はこれからという感じでした。が、

来月上旬の上棟に向けて順調に工事が進みますように。

という事で

どうぞご安全に。

沼津市 大岡建売 大工工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市大岡、弊社建売住宅は大工工事進行中です。

外から見るとこんな感じです。ってブルーシートに覆われて中の様子は窺がえません。が、

外から見るとこんな感じです。ってブルーシートに覆われて中の様子は窺がえません。が、

中に入ると、職人さんが黙々と作業を進めています。

中に入ると、職人さんが黙々と作業を進めています。

電気屋さんは電気の配線工事と

電気屋さんは電気の配線工事と

大工さんは金物を留めていました。

大工さんは金物を留めていました。

金物つながりで、こちらは固定されたホールダウン金物です。基礎の立ち上がりからニョッキっとしていた奴です。

金物つながりで、こちらは固定されたホールダウン金物です。基礎の立ち上がりからニョッキっとしていた奴です。

柱に金物で固定されると完成です。地震などの際に土台から柱が抜けるのを防ぐ補強金物です。

梁から柱が抜けるのを防ぐためにも使用されます。

梁から柱が抜けるのを防ぐためにも使用されます。

左上と下側左右2ヶ所にホールダウン金物がついています。

左上と下側左右2ヶ所にホールダウン金物がついています。

床の構成です。一番下が基礎のコンクリート→基礎パッキン→土台→28㎜の床構造用パネルです。こちらのパネルは28㎜という厚さで遮音性や耐震性も備えています。今後この上にフローリングが施工されていきます。

床の構成です。一番下が基礎のコンクリート→基礎パッキン→土台→28㎜の床構造用パネルです。こちらのパネルは28㎜という厚さで遮音性や耐震性も備えています。今後この上にフローリングが施工されていきます。

この”バッテン”は筋交い(すじかい)と言います。こちらも地震などの揺れに抵抗するもので補強材です。

この”バッテン”は筋交い(すじかい)と言います。こちらも地震などの揺れに抵抗するもので補強材です。

横から見た筋交いです。上の写真の交差している真ん中の柱『間柱(まばしら)』があるため、間柱に欠き込みをして筋交いを固定します。ちなみに、筋交いは強度を保つ必要があるので欠き込みをしてはいけないんです。

横から見た筋交いです。上の写真の交差している真ん中の柱『間柱(まばしら)』があるため、間柱に欠き込みをして筋交いを固定します。ちなみに、筋交いは強度を保つ必要があるので欠き込みをしてはいけないんです。

覗き穴です(^^)/

覗き穴です(^^)/

2階のトイレの配管の穴から1階を見た写真でした。

2階のトイレの配管の穴から1階を見た写真でした。

今週末またしても台風が…。明らかに気候が変化してきていますね。地球温暖化を防ぐ為に環境にやさしい家を造らなければですね。

ちなみにこちらの建売は長期優良住宅です。長期に渡って快適・安心に住める家です。耐震性・省エネ・メンテナンス・ライフスタイルの変化に対応できる間取りなど基準をクリアした住宅です。これから家づくりを始めようとしている方、検討してみてはいかがでしょうか。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市T様邸 内装工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市T様邸、内装工事進行中です。

リビングの大きな窓から差し込む光と白のクロスとがお部屋を一段と明るくしてくれます。写真の撮り方の悪さが際立った結果になりました。影が出来てしまって<(_ _)>

リビングの大きな窓から差し込む光と白のクロスとがお部屋を一段と明るくしてくれます。写真の撮り方の悪さが際立った結果になりました。影が出来てしまって<(_ _)>

リビングと繋がっている和室です。客間として、またごろごろできる畳は癒しの時間を作ってくれます(*^^*)

リビングと繋がっている和室です。客間として、またごろごろできる畳は癒しの時間を作ってくれます(*^^*)

キッチンもスタンバイ完了ですが養生が外れるのはもう少し先です。

キッチンもスタンバイ完了ですが養生が外れるのはもう少し先です。

階段を上ると、寝室、子供部屋を繋ぐ1本の廊下。正面の窓と向い合せにも窓があり、風と光、そして家族の通り道にもなっています。

階段を上ると、寝室、子供部屋を繋ぐ1本の廊下。正面の窓と向い合せにも窓があり、風と光、そして家族の通り道にもなっています。

バルコニー側には洗濯スペースがあり、2本の物干し竿が利用できます。カウンターは洗濯物をたたんだりアイロン掛けもできちゃう便利アイテムです。

バルコニー側には洗濯スペースがあり、2本の物干し竿が利用できます。カウンターは洗濯物をたたんだりアイロン掛けもできちゃう便利アイテムです。

クロスは完了し、建具の搬入がされていました。さあ、仕上げの段階に突入です。

クロスは完了し、建具の搬入がされていました。さあ、仕上げの段階に突入です。

外壁も完了しました。バルコニーと玄関にベージュの木目調の外壁でアクセントをつけています。

外壁も完了しました。バルコニーと玄関にベージュの木目調の外壁でアクセントをつけています。

光の加減でしょうか。濃いグレーがカカオ率の高いチョコの様な茶色を帯びているようにも見えます。なんか美味しそうな色合いだなぁと思ったのはチョコを連想したからですかね(;^ω^)濃い色味ですが、アクセントが加わるとやさしい色合いになりますね。縦の木目と横の木目で変化をつけているのも素敵です。

光の加減でしょうか。濃いグレーがカカオ率の高いチョコの様な茶色を帯びているようにも見えます。なんか美味しそうな色合いだなぁと思ったのはチョコを連想したからですかね(;^ω^)濃い色味ですが、アクセントが加わるとやさしい色合いになりますね。縦の木目と横の木目で変化をつけているのも素敵です。

お引渡しに向けていよいよ仕上げの段階に入りました。

という事で

どうぞご安全に。

富士市I様邸 大工工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

富士市I様邸、大工工事と同時進行で外壁工事も進んでいます。

外壁の白い部分の防水シートの上に縦に木材が施工されています。これは、『縦胴縁(たてどうぶち)』で外壁の下地になります。

外壁の白い部分の防水シートの上に縦に木材が施工されています。これは、『縦胴縁(たてどうぶち)』で外壁の下地になります。

こちらの写真は他の現場の物なんですが参考に紹介したいと思います。外壁を上から見た所です。白色が防水シートで木材が縦胴縁です。その上に外壁材が施工されています。外壁材と防水シートの間に空間があるのが分かりますか。この空間は空気の通り道なんです。空気を上部へ逃がし流れるようにしています。そうすることで、湿気を外部に放出しているんです。縦胴縁には下地の他にも大事な役目があるんですね。

こちらの写真は他の現場の物なんですが参考に紹介したいと思います。外壁を上から見た所です。白色が防水シートで木材が縦胴縁です。その上に外壁材が施工されています。外壁材と防水シートの間に空間があるのが分かりますか。この空間は空気の通り道なんです。空気を上部へ逃がし流れるようにしています。そうすることで、湿気を外部に放出しているんです。縦胴縁には下地の他にも大事な役目があるんですね。

アクセントにレンガ調の外壁材が施工されています。レンガではなくレンガ調のサイディングという外壁材になります。最近はサイディングが主流になっています。では、このサイディングって??サイディングにも種類があるんですが、こちらは窒素系のサイディングになります。成分の80%がセメントで残り20%が繊維質原料と混和剤で出来ています。とてもバリエーションが多く、レンガ調だったり、タイル調、木目調と好みに合わせて選ぶことができます。外観は家の印象を左右する大事な要素です。お気に入りをみつけたいですよね。

アクセントにレンガ調の外壁材が施工されています。レンガではなくレンガ調のサイディングという外壁材になります。最近はサイディングが主流になっています。では、このサイディングって??サイディングにも種類があるんですが、こちらは窒素系のサイディングになります。成分の80%がセメントで残り20%が繊維質原料と混和剤で出来ています。とてもバリエーションが多く、レンガ調だったり、タイル調、木目調と好みに合わせて選ぶことができます。外観は家の印象を左右する大事な要素です。お気に入りをみつけたいですよね。

室内では大工工事と並行して電気配線工事も進んでいます。

室内では大工工事と並行して電気配線工事も進んでいます。

見る方向によって違う顔をしてくれるお宅です。これからの仕上がりを楽しみにしていてください。

見る方向によって違う顔をしてくれるお宅です。これからの仕上がりを楽しみにしていてください。

ということで

どうぞご安全に。

三島市M様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、基礎工事進行中です。

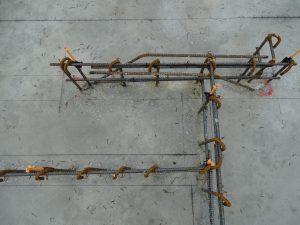

鉄筋が組まれました。耐圧盤を打設する前段階です。耐圧盤は、家・家具・設備・人すべての荷重を支えます。そのためには強度が必要です。なのでコンクリートの厚さや、鉄筋の間隔、立ち上がりの高さなど細かい決まりがあります。すべてを支えるのに強度が足りない事には意味がありません。

鉄筋が組まれました。耐圧盤を打設する前段階です。耐圧盤は、家・家具・設備・人すべての荷重を支えます。そのためには強度が必要です。なのでコンクリートの厚さや、鉄筋の間隔、立ち上がりの高さなど細かい決まりがあります。すべてを支えるのに強度が足りない事には意味がありません。

鉄筋が組み終わると決まり通りに組まれているか検査をします。

鉄筋が組み終わると決まり通りに組まれているか検査をします。

手前の機械は水平が取れているかを確認するものです。検査で問題なければ…

手前の機械は水平が取れているかを確認するものです。検査で問題なければ…

ベースコンクリートが打設されます。

乾く前なので、コンクリートがお日様に照らされて”つる”っとしてますね(^^)

養生期間を終えた後です。コンクリートを打設した後、すぐには次の行程に進めません。乾かす時間が必要です。台風の前に養生期間を考慮してベースコンクリートまで終わらせていました。さすがです。

養生期間を終えた後です。コンクリートを打設した後、すぐには次の行程に進めません。乾かす時間が必要です。台風の前に養生期間を考慮してベースコンクリートまで終わらせていました。さすがです。

そして、立ち上がりにオレンジ色のリボンがつきました(^^♪これは『レベルポインター』という物で、水平を確認する際の目印です。

そして、立ち上がりにオレンジ色のリボンがつきました(^^♪これは『レベルポインター』という物で、水平を確認する際の目印です。

こんな感じで必要箇所についています。

こんな感じで必要箇所についています。

ホールダウン金物も所定の場所にスタンバイしました。地震等で柱が土台や梁から抜けるのを防ぐための補強金物です。最終的には、柱に金具で固定します。引き抜きの力に抵抗するために根本が傘の柄の様な形になっています。

ホールダウン金物も所定の場所にスタンバイしました。地震等で柱が土台や梁から抜けるのを防ぐための補強金物です。最終的には、柱に金具で固定します。引き抜きの力に抵抗するために根本が傘の柄の様な形になっています。

ベースコンクリートには黒い線が引かれています。立ち上がりのコンクリートを打設するための印です。

ベースコンクリートには黒い線が引かれています。立ち上がりのコンクリートを打設するための印です。

立ち上がりの枠が設置されました。

立ち上がりの枠が設置されました。

立ち上がりにもコンクリートが打設されました。

立ち上がりにもコンクリートが打設されました。

オレンジ色のリボン発見。水平を確認する印なので埋まっては意味がありません。ぎりぎりの所で顔だけ出しています。

オレンジ色のリボン発見。水平を確認する印なので埋まっては意味がありません。ぎりぎりの所で顔だけ出しています。

立ち上がりのコンクリートの養生期間が終わると基礎工事も終盤戦です。

という事で

どうぞご安全に。