沼津市K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市K様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎と壁の境に、土台の水切りが付きました。

基礎と壁の境に、土台の水切りが付きました。

外壁から伝わってきた雨が、建物内部や土台に侵入するのを防いでいます。

外壁から伝わってきた雨が、建物内部や土台に侵入するのを防いでいます。

上棟前の姿。基礎と土台の間に挟む基礎パッキンの穴が通気層になっているのですが、水切りが付いても通気はできるの?!

上棟前の姿。基礎と土台の間に挟む基礎パッキンの穴が通気層になっているのですが、水切りが付いても通気はできるの?!

下から覗いた写真です。通気ができるよう、水切りの下側は開いています(^^)/

下から覗いた写真です。通気ができるよう、水切りの下側は開いています(^^)/

壁にちょこちょこ付いている木材は”胴縁(どうぶち)。外壁材の下地になります。

壁にちょこちょこ付いている木材は”胴縁(どうぶち)。外壁材の下地になります。

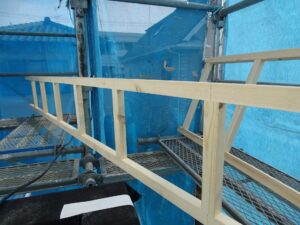

足場に、はしご(・・?

足場に、はしご(・・?

大工さん、軒天ボードの下地を付ける所です。

大工さん、軒天ボードの下地を付ける所です。

その下地が”はしご”です。足場で上を向いての工事は大変です。しかも高所作業!先に下地を組んで取り付けるだけにしておきます。

その下地が”はしご”です。足場で上を向いての工事は大変です。しかも高所作業!先に下地を組んで取り付けるだけにしておきます。

はしご取付け完了(^^)/

はしご取付け完了(^^)/

屋根に垂直に付いている木材、”鼻隠し”。下や横からの雨風が軒裏に入り込むのを防ぎます。鼻隠しは、雨樋(あまどい)の下地にもなります。同じ役割で、付いている場所の違う”破風板(はふいた)”もあります。

屋根に垂直に付いている木材、”鼻隠し”。下や横からの雨風が軒裏に入り込むのを防ぎます。鼻隠しは、雨樋(あまどい)の下地にもなります。同じ役割で、付いている場所の違う”破風板(はふいた)”もあります。

こちらが、破風板。破風板には雨樋を付けません。そこが鼻隠しとの大きな違いです。この後、破風板や鼻隠しの上に仕上げ材が付きます。仕上げ材は外壁屋さんが貼っていきます。軒天ボードもつきましたね(^^)

こちらが、破風板。破風板には雨樋を付けません。そこが鼻隠しとの大きな違いです。この後、破風板や鼻隠しの上に仕上げ材が付きます。仕上げ材は外壁屋さんが貼っていきます。軒天ボードもつきましたね(^^)

K様邸は、『省令準耐火構造』。一般的な木造住宅よりも火災に耐える事のできる住宅です。通常5㎜の厚さの軒天ボードを使いますが、12㎜の厚い物を使っています。

K様邸は、『省令準耐火構造』。一般的な木造住宅よりも火災に耐える事のできる住宅です。通常5㎜の厚さの軒天ボードを使いますが、12㎜の厚い物を使っています。

大洋工務店の標準的な軒天ボードも燃えにくい素材なんですが、さらに厚さを増しパワーアップしています。

大洋工務店の標準的な軒天ボードも燃えにくい素材なんですが、さらに厚さを増しパワーアップしています。

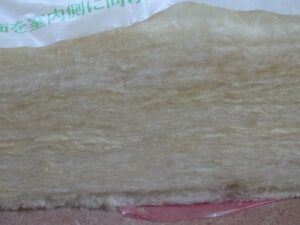

室内は壁に断熱材が入りました(^^)/壁の断熱材はグラスウール。

室内は壁に断熱材が入りました(^^)/壁の断熱材はグラスウール。 原料はガラス。主にリサイクルガラスから出来ていて燃えにくい素材です。見た目はよく燃えそうですが(;^ω^)

原料はガラス。主にリサイクルガラスから出来ていて燃えにくい素材です。見た目はよく燃えそうですが(;^ω^)

大工さんは、壁づくりに突入。下書き終了!

大工さんは、壁づくりに突入。下書き終了!

そして、切ります!

そして、切ります!

こちらは、使わない方(;^ω^)

こちらは、使わない方(;^ω^)

アーチ形入口の壁完成(^^)/

アーチ形入口の壁完成(^^)/

1階壁作りが進んでいます!

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。 側面の外壁が貼られ

側面の外壁が貼られ

軒天ボードが付きました。

軒天ボードが付きました。

壁から突き出ている軒下のボード。

壁から突き出ている軒下のボード。

これは大工さんの外まわり最後のお仕事。このボードが貼られると、外壁貼りが進む合図です(^^)/

これは大工さんの外まわり最後のお仕事。このボードが貼られると、外壁貼りが進む合図です(^^)/

軒天ボードの穴、これは通気のためのものです。

軒天ボードの穴、これは通気のためのものです。

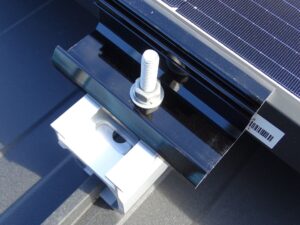

屋根は目線に入ってこないので、変化が分かりにくいのですが、太陽光パネルの取付けが完了していました(^^)/

屋根は目線に入ってこないので、変化が分かりにくいのですが、太陽光パネルの取付けが完了していました(^^)/

屋根材は、ガルバリウム鋼板の縦葺き(たてぶき)。

屋根材は、ガルバリウム鋼板の縦葺き(たてぶき)。

縦葺きの凸部分に、架台金具を挟み固定します。

縦葺きの凸部分に、架台金具を挟み固定します。

架台金具に、太陽光パネルを固定する金具で留めます。

架台金具に、太陽光パネルを固定する金具で留めます。

ガルバリウム鋼板の縦葺きは、屋根に穴を開けることなく太陽光パネルを設置できるので、雨漏りのリスクが軽減します。リスクは低い方が安心です(^^)

ガルバリウム鋼板の縦葺きは、屋根に穴を開けることなく太陽光パネルを設置できるので、雨漏りのリスクが軽減します。リスクは低い方が安心です(^^)

太陽光パネルは南向きが発電量が最も多くなります。真南から±45度以内なら、発電量約5%減、東や西は約15%低下するそうです。必ずしも、南以外の方角が適さないという訳ではないんですね。

太陽光パネルは南向きが発電量が最も多くなります。真南から±45度以内なら、発電量約5%減、東や西は約15%低下するそうです。必ずしも、南以外の方角が適さないという訳ではないんですね。

太陽光の配線は、屋根裏を通ってパワーコンディショナーとつなげます。

太陽光の配線は、屋根裏を通ってパワーコンディショナーとつなげます。

屋根の一番高い所に、換気棟があります。

屋根の一番高い所に、換気棟があります。

小屋裏にこもる湿気や熱気を外に排出する為に取り付けています。冬の場合、室内で暖められた空気は上昇し屋根裏に溜まり、冷たい外気で冷やされた空気は下降し、結露が起こります。

小屋裏にこもる湿気や熱気を外に排出する為に取り付けています。冬の場合、室内で暖められた空気は上昇し屋根裏に溜まり、冷たい外気で冷やされた空気は下降し、結露が起こります。 棟換気は、暖かい空気や湿気を自然に排出させることで結露を防ぎます。

棟換気は、暖かい空気や湿気を自然に排出させることで結露を防ぎます。

でも屋根に穴あいてますけど大丈夫?!きっと、大抵の方が思うのでは(^^)大丈夫です!雨が入らない設計で作られています。

でも屋根に穴あいてますけど大丈夫?!きっと、大抵の方が思うのでは(^^)大丈夫です!雨が入らない設計で作られています。

室内は、壁づくりの石膏ボード貼りが進んできました(^^)/建具枠が取り付けられ空間が仕切られてきました。

室内は、壁づくりの石膏ボード貼りが進んできました(^^)/建具枠が取り付けられ空間が仕切られてきました。

子ども部屋の入口には、ガラスブロックが入るようです(^^)

子ども部屋の入口には、ガラスブロックが入るようです(^^)

最近、ガラスブロックのポイント人気です。

最近、ガラスブロックのポイント人気です。

吹き抜けを囲うように下地が組まれ

吹き抜けを囲うように下地が組まれ

ボードが貼られました。どんな仕上がりになるのかお楽しみに(*^^*)

ボードが貼られました。どんな仕上がりになるのかお楽しみに(*^^*)

ボード貼りは1階に移っています。

という事で

どうぞご安全に。

函南町S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町S様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟に向けて工事が始まりました!

上棟に向けて工事が始まりました!

きれいな秋晴れの空に同化して分かりにくいですが、落下物が足場を超えて落下しないよう、養生シートを広げています。

きれいな秋晴れの空に同化して分かりにくいですが、落下物が足場を超えて落下しないよう、養生シートを広げています。

1階、管柱(くだばしら)を組んでいきます。管柱は、その階にだけ立つ柱なので、2階にもあります。

1階、管柱(くだばしら)を組んでいきます。管柱は、その階にだけ立つ柱なので、2階にもあります。

土台に空いている穴

土台に空いている穴

この”ほぞ穴”に

この”ほぞ穴”に

管柱を組みます。

管柱を組みます。

その頃、荷台に大量の木材を積んだトラックが到着。この日、ほぼ全部組まれる木材たちです。

その頃、荷台に大量の木材を積んだトラックが到着。この日、ほぼ全部組まれる木材たちです。

管柱を組むと、2階の床の高さで建物をグルっと囲っている横架材”胴差し(どうさし)”を組みます。

管柱を組むと、2階の床の高さで建物をグルっと囲っている横架材”胴差し(どうさし)”を組みます。

胴差しは、ひと際長い柱”通し柱”に固定されます。

胴差しは、ひと際長い柱”通し柱”に固定されます。

2階荷重を通し柱や管柱に伝えます。また、2階床下地を組むための土台とも言えます。

2階荷重を通し柱や管柱に伝えます。また、2階床下地を組むための土台とも言えます。

柱の”ほぞ”、凸としている所と

柱の”ほぞ”、凸としている所と ほぞ穴を合わせて

ほぞ穴を合わせて

梁や桁の横架材を組むと

梁や桁の横架材を組むと

1階フォルムが見えてきます。

1階フォルムが見えてきます。

クレーンで吊られているのは、1階床板。

クレーンで吊られているのは、1階床板。

上棟時に1階床は貼りませんが、上棟後比較的早い段階で使うのでこのタイミングに準備しておきます。厚さ28㎜の床板は重いので、クレーンで吊ってもらった方が効率も◎

上棟時に1階床は貼りませんが、上棟後比較的早い段階で使うのでこのタイミングに準備しておきます。厚さ28㎜の床板は重いので、クレーンで吊ってもらった方が効率も◎

梁や桁を羽子板金物で固定していきます。見た目は頑丈に見えますが、まだ組んでいるだけ。固定されていないので、揺れます!

梁や桁を羽子板金物で固定していきます。見た目は頑丈に見えますが、まだ組んでいるだけ。固定されていないので、揺れます!

不安定な2階の高さでの作業。大工さんはみんな普通に歩いています。が、足場で見ている私は、手すりから手を離す事すら出来ません(>_<)足場も揺れるんですよ~。大工さんは『慣れだよ(笑)』って言いますけど。。。プロは違います!

不安定な2階の高さでの作業。大工さんはみんな普通に歩いています。が、足場で見ている私は、手すりから手を離す事すら出来ません(>_<)足場も揺れるんですよ~。大工さんは『慣れだよ(笑)』って言いますけど。。。プロは違います!

下界から見る、羽子板金物固定は変化がなくて物足りない時間でもあります(;^ω^)

下界から見る、羽子板金物固定は変化がなくて物足りない時間でもあります(;^ω^)

2階床板が貼られました(^^)/見た目が少し、たくましくなりました。

2階床板が貼られました(^^)/見た目が少し、たくましくなりました。

ここまで

ここまで 2時間ほどで組みあがりました。

2時間ほどで組みあがりました。

午後の部。2階管柱と横架材が組まれ

午後の部。2階管柱と横架材が組まれ

屋根を構成する”小屋組み”まで進んでいます。赤い線の木材は”小屋束(こやつか)。黄色い線は母屋(もや)。青線は棟木(むなぎ)。建物の一番高い場所にある棟木まで組むことを上棟といいますが、もう少し頑張って屋根の下地材”野地板(のじいた)”まで貼っていきます。

屋根を構成する”小屋組み”まで進んでいます。赤い線の木材は”小屋束(こやつか)。黄色い線は母屋(もや)。青線は棟木(むなぎ)。建物の一番高い場所にある棟木まで組むことを上棟といいますが、もう少し頑張って屋根の下地材”野地板(のじいた)”まで貼っていきます。

小屋束は

小屋束は

鎹(かすがい)という釘で留めます。

鎹(かすがい)という釘で留めます。

母屋に屋根の下地材を支える

母屋に屋根の下地材を支える

垂木(たるき)を掛けて、ビスで留めます。ビスの名は”タルキック”(^^)

垂木(たるき)を掛けて、ビスで留めます。ビスの名は”タルキック”(^^)

野地板まで完了(^^)/

野地板まで完了(^^)/

Tくん、Sちゃんも遊びに来てくれました(^^)

Tくん、Sちゃんも遊びに来てくれました(^^)

Tくん、足場に登りたい!ですが、パパが来れなかったのでお預け。

Tくん、足場に登りたい!ですが、パパが来れなかったのでお預け。

残念!(´∀`*)ウフフ

残念!(´∀`*)ウフフ

柱がむき出しのこの姿が見られるのは、次の日くらいまで。。。記念撮影はお早めに(^^)/

柱がむき出しのこの姿が見られるのは、次の日くらいまで。。。記念撮影はお早めに(^^)/

11月としては暖かい秋晴れの中、函南町S様邸上棟致しました!

現場の皆さん、ありがとうございました<(_ _)>

S様、上棟おめでとうございます!

これから、大工工事が進んでいきます。

という事で

どうぞご安全に。

沼津市K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市K様邸、新築工事の様子を紹介します。

玄関ポーチはアーチ型(*^^*)

玄関ポーチはアーチ型(*^^*)

水道屋さん、床下に潜って

水道屋さん、床下に潜って

1階や

1階や

2階に給排水管を引き込んでいます。

2階に給排水管を引き込んでいます。

ユニットバスの受け入れ態勢が整いました(^^)/

ユニットバスの受け入れ態勢が整いました(^^)/

床下に浴槽が入るので、床に断熱材を入れる事ができません。浴室は、基礎立ち上がりに沿って断熱材を入れる基礎断熱です。断熱材の継ぎ目にはモコモコの断熱材、発砲ウレタンで隙間を埋めます。

床下に浴槽が入るので、床に断熱材を入れる事ができません。浴室は、基礎立ち上がりに沿って断熱材を入れる基礎断熱です。断熱材の継ぎ目にはモコモコの断熱材、発砲ウレタンで隙間を埋めます。

ダクトの周りにも。隙間があると結露が起こり、腐りの原因に。気密性も低下してしまいます。

ダクトの周りにも。隙間があると結露が起こり、腐りの原因に。気密性も低下してしまいます。

大工さんは、フローリング貼りです!

大工さんは、フローリング貼りです!

フローリングを貼ると

フローリングを貼ると

傷や汚れ防止のため、すぐに養生します。

傷や汚れ防止のため、すぐに養生します。

1つの部屋が貼り終わると、次の部屋に移っていくんですが

1つの部屋が貼り終わると、次の部屋に移っていくんですが 現場には、いろいろな材料が置いてあります。貼り始める前に材料の移動をしなくてはいけません。そのお引越しが結構な手間なんです。重たいものやら

現場には、いろいろな材料が置いてあります。貼り始める前に材料の移動をしなくてはいけません。そのお引越しが結構な手間なんです。重たいものやら

長い物をすべて移動し、何もない状態の床にしなければなりません!移動先や貼る順番も考えて貼っていきます。

長い物をすべて移動し、何もない状態の床にしなければなりません!移動先や貼る順番も考えて貼っていきます。

ユニットバス取付け完了!設備ではトップバッターの登場です(^^)

ユニットバス取付け完了!設備ではトップバッターの登場です(^^)

ユニットバスは、搬入や作業スペースが確保しやすい、壁が出来る前に設置します。

ユニットバスは、搬入や作業スペースが確保しやすい、壁が出来る前に設置します。

フローリングも貼り終わりました!

フローリングも貼り終わりました!

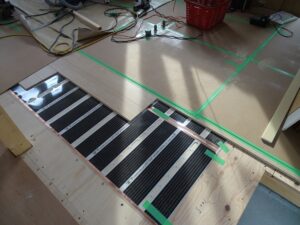

K様邸は、1階ほぼ全面に床暖房が入っています。

K様邸は、1階ほぼ全面に床暖房が入っています。

こちら床暖房フィルムです。

こちら床暖房フィルムです。

参考写真になりますが、フローリングの下に挟みます。

参考写真になりますが、フローリングの下に挟みます。

フローリングを貼る際、間違っても床暖房に釘を打つことのないよう、注意が必要です。大工さんは慣れた物ですが(^^)

フローリングを貼る際、間違っても床暖房に釘を打つことのないよう、注意が必要です。大工さんは慣れた物ですが(^^)

壁に透湿防水シートが貼られました。

壁に透湿防水シートが貼られました。

湿気は通し、水は通さないシート。室内の湿気は外に逃がし、外からの雨水の侵入を防ぐ、透湿防水シートです。

湿気は通し、水は通さないシート。室内の湿気は外に逃がし、外からの雨水の侵入を防ぐ、透湿防水シートです。

外壁を貼る準備が始まっています(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

函南町S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町S様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎工事が完了し、大工さんへバトンタッチ(^^)/土台を据え付けていきます。

基礎工事が完了し、大工さんへバトンタッチ(^^)/土台を据え付けていきます。

まず、アンカーボルトの位置を土台に印し

まず、アンカーボルトの位置を土台に印し

アンカーボルト用の穴を開けていきます。

アンカーボルト用の穴を開けていきます。

土台に使う木材はヒノキ。穴を開けている時、ヒノキのい~い香りが漂います(*^^*)土台は文字通り建築物の土台に使用する大切な構造材です。乾燥性に優れ、湿気に強く、防虫性のあるヒノキの耐朽性が土台に適しています。

土台に使う木材はヒノキ。穴を開けている時、ヒノキのい~い香りが漂います(*^^*)土台は文字通り建築物の土台に使用する大切な構造材です。乾燥性に優れ、湿気に強く、防虫性のあるヒノキの耐朽性が土台に適しています。

土台の継手(つぎて)。今は、プレカットといって機械でカットされた物が搬入されます。こちらは蟻継手で

土台の継手(つぎて)。今は、プレカットといって機械でカットされた物が搬入されます。こちらは蟻継手で

こちらは、鎌継手。機械でカットされるので、複雑な形でも

こちらは、鎌継手。機械でカットされるので、複雑な形でも

ピッタリ(^^)/アンカーボルトで土台が固定されました。ちなみにホールダウン金物の穴は、工場で開けられてきます。

ピッタリ(^^)/アンカーボルトで土台が固定されました。ちなみにホールダウン金物の穴は、工場で開けられてきます。

基礎と土台の間に挟む基礎パッキン。こちらは通気タイプ、

基礎と土台の間に挟む基礎パッキン。こちらは通気タイプ、

こちらは、気密タイプです。床に断熱材を入れる事ができない、玄関土間や浴室は気密タイプを使います。

こちらは、気密タイプです。床に断熱材を入れる事ができない、玄関土間や浴室は気密タイプを使います。

基礎パッキンは、床下を換気する通気層になっています。そもそもコンクリートは湿気を帯びやすい性質。コンクリートと土台が直接触れていると、コンクリートの水分が土台に浸透してしまい、湿気に強いヒノキでも腐りの原因になります。

基礎パッキンは、床下を換気する通気層になっています。そもそもコンクリートは湿気を帯びやすい性質。コンクリートと土台が直接触れていると、コンクリートの水分が土台に浸透してしまい、湿気に強いヒノキでも腐りの原因になります。

基礎パッキンはコンクリートと土台を絶縁し、床下の換気をすることで、湿気から土台を守っています。

基礎パッキンはコンクリートと土台を絶縁し、床下の換気をすることで、湿気から土台を守っています。

そんな基礎パッキンに防水テープをはります(;^_^A 雨が降ると基礎パッキンの穴から床下に雨が入ってきてしまうんです。上棟後に床下に雨が入るのは勘弁して頂きたいので、土台の水切りが付けられるまでの間、防水テープを貼っておきます。

そんな基礎パッキンに防水テープをはります(;^_^A 雨が降ると基礎パッキンの穴から床下に雨が入ってきてしまうんです。上棟後に床下に雨が入るのは勘弁して頂きたいので、土台の水切りが付けられるまでの間、防水テープを貼っておきます。

大引き(おおびき)に床束(ゆかつか)が付けられました。大引きは1階床を支え、荷重を地面に伝えます。

大引き(おおびき)に床束(ゆかつか)が付けられました。大引きは1階床を支え、荷重を地面に伝えます。

土台が据え付けられ

土台が据え付けられ

一足先に、一部木材が搬入。

一足先に、一部木材が搬入。

そして、足場がかかりました(^^)/

そして、足場がかかりました(^^)/

いよいよ、上棟にむけて工事開始です!!

いよいよ、上棟にむけて工事開始です!!

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

おやっΣ(・ω・ノ)ノ! 基礎型枠が取れています!立ち上がりコンクリート打設が思った以上に順調に進んだようです。

おやっΣ(・ω・ノ)ノ! 基礎型枠が取れています!立ち上がりコンクリート打設が思った以上に順調に進んだようです。

ベースコンクリート打設から基礎立ち上がり完成までジャンプしてしまいました<(_ _)>基礎工事の工程は、天気に左右されるのであくまでも予定です。お施主さまが現場に行った時、何もやってないなんて事もあると思いますが、忘れている訳ではありませんのでどうぞご理解ください<(_ _)>

ベースコンクリート打設から基礎立ち上がり完成までジャンプしてしまいました<(_ _)>基礎工事の工程は、天気に左右されるのであくまでも予定です。お施主さまが現場に行った時、何もやってないなんて事もあると思いますが、忘れている訳ではありませんのでどうぞご理解ください<(_ _)>

立ち上がりに埋め込まれた短いボルトは、アンカーボルトで基礎と土台をつなぐボルト、

立ち上がりに埋め込まれた短いボルトは、アンカーボルトで基礎と土台をつなぐボルト、

所々にある長いボルトは、ホールダウン金物。土台から柱が抜けるのを防ぐ金物です。

所々にある長いボルトは、ホールダウン金物。土台から柱が抜けるのを防ぐ金物です。

排水管を通す穴。このスペースを確保するために

排水管を通す穴。このスペースを確保するために あらかじめ”スリーブ”を設置してコンクリート打設すると、排水管スペース用の穴が出来上がります。

あらかじめ”スリーブ”を設置してコンクリート打設すると、排水管スペース用の穴が出来上がります。

外部の排水管が

外部の排水管が

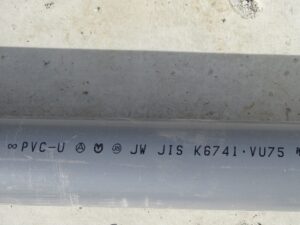

穴を通って屋内に配管されました(^^)/排水管に使われているグレーの管は”硬質ポリ塩化ビニル管”、略して塩ビ管です。

穴を通って屋内に配管されました(^^)/排水管に使われているグレーの管は”硬質ポリ塩化ビニル管”、略して塩ビ管です。

塩ビ管に書かれている記号は、『PVC-U』=硬質ポリ塩化ビニル管、『JIS K6741』=JIS規格ナンバー 『VU75』=薄肉管、呼び径75㎜であることを意味しています。

塩ビ管に書かれている記号は、『PVC-U』=硬質ポリ塩化ビニル管、『JIS K6741』=JIS規格ナンバー 『VU75』=薄肉管、呼び径75㎜であることを意味しています。

呼び径75㎜と聞くと、75㎜の太さなのかなと思いますよね?!でも、外径は89㎜、内径83㎜なんです(;^ω^) ややこしいですが、呼び径は名称のような感じです。アンカーボルトも呼び径があるそうです。

呼び径75㎜と聞くと、75㎜の太さなのかなと思いますよね?!でも、外径は89㎜、内径83㎜なんです(;^ω^) ややこしいですが、呼び径は名称のような感じです。アンカーボルトも呼び径があるそうです。

VUは塩ビ管の厚さで、VU管は薄肉管、VP管は厚肉管。圧力がかかる場合は厚肉のVP管を使い、排水や通気には薄肉のVU管を使います。

VUは塩ビ管の厚さで、VU管は薄肉管、VP管は厚肉管。圧力がかかる場合は厚肉のVP管を使い、排水や通気には薄肉のVU管を使います。

排水管は水平だと水が流れないので、傾斜を付けて固定されます。排水の種類や管の大きさによって勾配が決められています。

排水管は水平だと水が流れないので、傾斜を付けて固定されます。排水の種類や管の大きさによって勾配が決められています。

排水管の横の丸いふた、汚水マス。

排水管の横の丸いふた、汚水マス。

合流地点などの詰まりやすい場所に設置されます。汚水マスは流れをよくするために、底を配管と同じ形で溝が切られています。

合流地点などの詰まりやすい場所に設置されます。汚水マスは流れをよくするために、底を配管と同じ形で溝が切られています。

汚水マスと排水管をつなげて土を戻すと

汚水マスと排水管をつなげて土を戻すと

完成です(^^)/

完成です(^^)/

渋い写真ばかりになりましたが(;^ω^)この後、給水管引き込み工事をしていきます。

渋い写真ばかりになりましたが(;^ω^)この後、給水管引き込み工事をしていきます。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

外壁を貼る準備が始まりました。

外壁を貼る準備が始まりました。

バルコニーや

バルコニーや

サッシまわりに木材、胴縁(どうぶち)が付いています。これは、サイディングの下地になります。

サッシまわりに木材、胴縁(どうぶち)が付いています。これは、サイディングの下地になります。

基礎と外壁の間に、土台水切り。外壁から伝ってきた雨水を外に導き、床下や建物内部に侵入するのを防ぎます。

基礎と外壁の間に、土台水切り。外壁から伝ってきた雨水を外に導き、床下や建物内部に侵入するのを防ぎます。

水切りの上に、サイディングを留める金具、スターターを付け

水切りの上に、サイディングを留める金具、スターターを付け

コーナーからはっていきます。

コーナーからはっていきます。

ちなみに、コーナー用に加工されたサイディングがあるんですよ(^^)

ちなみに、コーナー用に加工されたサイディングがあるんですよ(^^)

サイディングは、豊富な色や模様があるのがいい所なんですが、たくさんあるので『決められない!』悩みもついてきます(^^)外観は、お施主さまはもちろん、通りすがりの人まで目に入ってきます。是非、お気に入りを見つけて愛でてあげてください(^^)/

サイディングは、豊富な色や模様があるのがいい所なんですが、たくさんあるので『決められない!』悩みもついてきます(^^)外観は、お施主さまはもちろん、通りすがりの人まで目に入ってきます。是非、お気に入りを見つけて愛でてあげてください(^^)/ 色は、”アトランティックチタンブルー” 大きく分ければ”紺”ですが。。。紺でも色の濃淡など微妙な違いがあるんです!外壁のサンプルの大きさは20cm角ほど。それを参考に外壁を決めるのは…悩んで当然ですね(;^ω^)

色は、”アトランティックチタンブルー” 大きく分ければ”紺”ですが。。。紺でも色の濃淡など微妙な違いがあるんです!外壁のサンプルの大きさは20cm角ほど。それを参考に外壁を決めるのは…悩んで当然ですね(;^ω^)

サイディングを留める金具。この金具は外壁の通気層も確保してくれる通気金具になります。サイディングと構造体の間に空間をつくり、それが通気層になり室内や壁内の湿気を外に出しています。壁内に結露が起こると、構造体の腐りにつながるので、水対策は色々な所にされています!

サイディングを留める金具。この金具は外壁の通気層も確保してくれる通気金具になります。サイディングと構造体の間に空間をつくり、それが通気層になり室内や壁内の湿気を外に出しています。壁内に結露が起こると、構造体の腐りにつながるので、水対策は色々な所にされています!

外観が完成形に近づいてきますよ(^^)/

外観が完成形に近づいてきますよ(^^)/

大工さんは、フローリングはりを進めています。

大工さんは、フローリングはりを進めています。

フローリングは、はりながら養生をしていくので

フローリングは、はりながら養生をしていくので 完成直前のクリーニングまで、フローリングがはり終わった姿を見る事ができません!最後のお楽しみです(^^♪

完成直前のクリーニングまで、フローリングがはり終わった姿を見る事ができません!最後のお楽しみです(^^♪

フローリングには、オスとメスがいます。これはオスで雄実(おざね)で

フローリングには、オスとメスがいます。これはオスで雄実(おざね)で

こちらがメス、雌実(めざね)。この凸凹を組み合わせてフローリングを組んでいきます。凸凹の加工のことを実(さね)と言います。1枚のフローリングにオスとメスがいるんですよ~。

こちらがメス、雌実(めざね)。この凸凹を組み合わせてフローリングを組んでいきます。凸凹の加工のことを実(さね)と言います。1枚のフローリングにオスとメスがいるんですよ~。

床から壁へと工事は移っています!

床から壁へと工事は移っています!

という事で

どうぞご安全に。

沼津市K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市K様邸、新築工事の様子を紹介します。

床に入れる断熱材。発砲ポリスチレンフォームです。

床に入れる断熱材。発砲ポリスチレンフォームです。

土台に断熱材を支える金具を準備。

土台に断熱材を支える金具を準備。

土台と土台の間に断熱材を入れます。

土台と土台の間に断熱材を入れます。

断熱材の上に床板をはります。床板の厚さは28㎜。薄い板を複数重ねた合板です。板の繊維を互い違いに重ねるので、濃淡のあるウエハースみたいな断面になります(^^)

断熱材の上に床板をはります。床板の厚さは28㎜。薄い板を複数重ねた合板です。板の繊維を互い違いに重ねるので、濃淡のあるウエハースみたいな断面になります(^^)

断熱材の厚さは65㎜です。

断熱材の厚さは65㎜です。

断熱材や

断熱材や

床板も図面通りのジャストサイズで搬入されます。凹は、柱がある所です。

床板も図面通りのジャストサイズで搬入されます。凹は、柱がある所です。

床板をはると

床板をはると

柱や筋交いを金物で固定します。

柱や筋交いを金物で固定します。

基礎から登場していたホールダウン金物の最終形。柱が土台から抜けないように、ホールダウン金物で柱を固定。

基礎から登場していたホールダウン金物の最終形。柱が土台から抜けないように、ホールダウン金物で柱を固定。

ホールダウン金物は、柱が梁から抜けるのも防ぎます。床だけでなく、1階天井にも潜んでいます(^^)

ホールダウン金物は、柱が梁から抜けるのも防ぎます。床だけでなく、1階天井にも潜んでいます(^^)

制震装置の”ダイナコンティ” オイルの粘りを利用し、建物が揺れる方向と反対に動き、早い揺れはゆっくりに、大きい揺れは小さくしてくれます。

制震装置の”ダイナコンティ” オイルの粘りを利用し、建物が揺れる方向と反対に動き、早い揺れはゆっくりに、大きい揺れは小さくしてくれます。

窓も取り付け完了!

窓も取り付け完了!

窓の下に垂れ下がっているのは

窓の下に垂れ下がっているのは

窓用の防水シート。

窓用の防水シート。

裏側は、ビニールのようにツルっとしていて

裏側は、ビニールのようにツルっとしていて

表は、不織布のような質感です。

表は、不織布のような質感です。

シートの上に窓を取り付けます。水が窓を伝って室内に侵入するのを防ぎます。

シートの上に窓を取り付けます。水が窓を伝って室内に侵入するのを防ぎます。

屋根の仕上げ材、ガルバリウム鋼板。色は赤茶色(^^)実際は、もう少し赤味があります。

屋根の仕上げ材、ガルバリウム鋼板。色は赤茶色(^^)実際は、もう少し赤味があります。

ガルバリウム鋼板は、他の屋根材よりも軽い素材です。屋根が軽いと家の重心を下げることができ、地震が起こっても、家を支える柱などの負担を軽減する事ができます。なので、耐震性が高い家になります。

ガルバリウム鋼板は、他の屋根材よりも軽い素材です。屋根が軽いと家の重心を下げることができ、地震が起こっても、家を支える柱などの負担を軽減する事ができます。なので、耐震性が高い家になります。

バルコニーの床にモルタルで勾配が付けられました。立ち上がりに付いている白い板は、ケイ酸カルシウム板。

バルコニーの床にモルタルで勾配が付けられました。立ち上がりに付いている白い板は、ケイ酸カルシウム板。

見た目は、石膏ボードの白バージョン。

見た目は、石膏ボードの白バージョン。

耐火性と耐水性に優れています。バルコニーは建物の外側。万が一、建物の周辺で火災があった場合、延焼の危険が!そこで、バルコニーに耐火性能を持つケイ酸カルシウム板を付けます。

耐火性と耐水性に優れています。バルコニーは建物の外側。万が一、建物の周辺で火災があった場合、延焼の危険が!そこで、バルコニーに耐火性能を持つケイ酸カルシウム板を付けます。

この上から、FRP防水を施工します。

この上から、FRP防水を施工します。

FRP防水は、浴槽や車にも使われている防水方法です。完成近くに仕上げ材が塗られ、グレーのバルコニーになります!

FRP防水は、浴槽や車にも使われている防水方法です。完成近くに仕上げ材が塗られ、グレーのバルコニーになります!

ちなみに、上棟直後のバルコニーです!バルコニーも最初は”木”だった事を忘れる変貌ですΣ(・ω・ノ)ノ!

ちなみに、上棟直後のバルコニーです!バルコニーも最初は”木”だった事を忘れる変貌ですΣ(・ω・ノ)ノ!

という事で

どうぞご安全に。

函南町S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町S様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎型枠がとれました(^^)/

基礎型枠がとれました(^^)/

立ち上がりの上に建物が建ち、立ち上がり下が床下になります。水まわりなどのトラブル発生時は、ここに潜ることになります。

立ち上がりの上に建物が建ち、立ち上がり下が床下になります。水まわりなどのトラブル発生時は、ここに潜ることになります。

なので基礎は、土間以外すべてつながっています。お施主さまは歩いてみると迷路みたいで楽しめるかも?!建物が建つ前、この時だけ限定ですよ(^^)

なので基礎は、土間以外すべてつながっています。お施主さまは歩いてみると迷路みたいで楽しめるかも?!建物が建つ前、この時だけ限定ですよ(^^)

屋外と屋内の給排水管工事が始まりました。

屋外と屋内の給排水管工事が始まりました。

排水管を設置しています。

排水管を設置しています。

排水管は生活排水の汚水管と、雨水の雨水管があります。こちらは、雨水管でバケツは雨水マスです。

排水管は生活排水の汚水管と、雨水の雨水管があります。こちらは、雨水管でバケツは雨水マスです。

バケツの中。雨水は、雨樋(あまどい)から雨水管を通り雨水マスに到着します。ここで、落ち葉やゴミは下に溜まり、雨水だけが側溝に流れます。雨水マスのフタを開けると、お掃除も定期的に出来るようになっています。

バケツの中。雨水は、雨樋(あまどい)から雨水管を通り雨水マスに到着します。ここで、落ち葉やゴミは下に溜まり、雨水だけが側溝に流れます。雨水マスのフタを開けると、お掃除も定期的に出来るようになっています。

こちらは、汚水マス。フタには『おすい』か『うすい』が分かるように書いてあります(^^)汚水マスは、排水管の合流部の詰まりやすいポイントに設置されます。

こちらは、汚水マス。フタには『おすい』か『うすい』が分かるように書いてあります(^^)汚水マスは、排水管の合流部の詰まりやすいポイントに設置されます。

黒い管は、水道管。排水管と水道管は、スリーブで確保した穴で

黒い管は、水道管。排水管と水道管は、スリーブで確保した穴で

屋内とつながります。

屋内とつながります。

役目を果たした”スリーブ”です!

役目を果たした”スリーブ”です!

同時進行で、床下に給排水管を固定していきます。

同時進行で、床下に給排水管を固定していきます。

水道管は

水道管は

水を各水栓へ送る”ヘッダー”という白い筒とつなげます。

水を各水栓へ送る”ヘッダー”という白い筒とつなげます。

青い管は水、ピンクはエコキュートで貯湯したお湯をヘッダーへ送り、オレンジは、ヘッダーから各水栓へお湯を運びます。給排水管を引き込み、配管工事が終わると

青い管は水、ピンクはエコキュートで貯湯したお湯をヘッダーへ送り、オレンジは、ヘッダーから各水栓へお湯を運びます。給排水管を引き込み、配管工事が終わると

土間や

土間や

エコキュート土台のコンクリートを打ち

エコキュート土台のコンクリートを打ち

基礎の周りに

基礎の周りに

砂利を敷きます。

砂利を敷きます。

これは、雨の跳ね返りで基礎や建物が汚れるの防ぎます。

これは、雨の跳ね返りで基礎や建物が汚れるの防ぎます。

そして、床下のお掃除。

そして、床下のお掃除。

床下はトラブル発生時、這って潜る場所ですからね(^^)

床下はトラブル発生時、這って潜る場所ですからね(^^)

土間コンクリートの養生期間の後、大工工事が始まります!

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

壁に断熱材が入りました。

壁に断熱材が入りました。

壁や天井に使う断熱材は、高性能グラスウール16K。

壁や天井に使う断熱材は、高性能グラスウール16K。

壁は10cmの厚さのグラスウールを入れます。

壁は10cmの厚さのグラスウールを入れます。

ビニール袋の中に、グラスウールが入っています。ちなみにこのビニール袋の室内側は、防湿フィルムで外壁側は穴あきフィルムになっています。

ビニール袋の中に、グラスウールが入っています。ちなみにこのビニール袋の室内側は、防湿フィルムで外壁側は穴あきフィルムになっています。

こちらがグラスウール。リサイクルガラスが主原料。ガラスを溶かし、綿状に細かく繊維化したものです。繊維の細かい間に空気を閉じ込め断熱性能を発揮します。思わず触れたくなりますが、ガラスで出来ているので、チクチクします!ご注意を(^^)

こちらがグラスウール。リサイクルガラスが主原料。ガラスを溶かし、綿状に細かく繊維化したものです。繊維の細かい間に空気を閉じ込め断熱性能を発揮します。思わず触れたくなりますが、ガラスで出来ているので、チクチクします!ご注意を(^^)

電気配線工事も進んでいます!ケーブルを保護している被覆を剥いてケーブルをつなげます。裸になったケーブルを保護するのは

電気配線工事も進んでいます!ケーブルを保護している被覆を剥いてケーブルをつなげます。裸になったケーブルを保護するのは

ジョイントボックスの

ジョイントボックスの

ナイスハット!見た目から名付けられたのが伝わってくる商品名ですね(´∀`*)ウフフ

ナイスハット!見た目から名付けられたのが伝わってくる商品名ですね(´∀`*)ウフフ

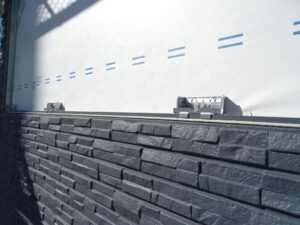

外観が茶色から

外観が茶色から

白に変りました(^^)/

白に変りました(^^)/

白いシートは湿気は通すけど、水は通さない透湿防水シート。

白いシートは湿気は通すけど、水は通さない透湿防水シート。

室内で発生した湿気が壁内に溜まり、結露するのを防ぐ透湿性と、外から室内への雨水の侵入を防ぐ防水性を持っています。

室内で発生した湿気が壁内に溜まり、結露するのを防ぐ透湿性と、外から室内への雨水の侵入を防ぐ防水性を持っています。

無数に存在する繊維の隙間から湿気が抜けていきます。軽くて薄い素材なのに、引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、施工がしやすい優れもの。

無数に存在する繊維の隙間から湿気が抜けていきます。軽くて薄い素材なのに、引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、施工がしやすい優れもの。

バルコニー、FRP防水完了!なのでブルーシートがとれました(^^)FRP防水は、浴槽なんかにも使われている防水方法です。完成直前に、仕上げ材が塗られます。

バルコニー、FRP防水完了!なのでブルーシートがとれました(^^)FRP防水は、浴槽なんかにも使われている防水方法です。完成直前に、仕上げ材が塗られます。

バルコニーとつながる窓。サッシ枠に接する柱や

バルコニーとつながる窓。サッシ枠に接する柱や

窓台にも防水します!水対策がほぼまとまってきました(^^)

窓台にも防水します!水対策がほぼまとまってきました(^^)

大工工事は、フローリングを貼りが始まっています(^^)/

大工工事は、フローリングを貼りが始まっています(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

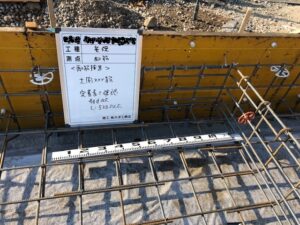

鉄筋が組まれました。

鉄筋が組まれました。

図面通り正しく組まれているかを確認しています。鉄筋の太さや間隔

図面通り正しく組まれているかを確認しています。鉄筋の太さや間隔

人が通る場所は鉄筋の間隔を狭くして強度を上げます。その間隔が正しく組まれているか

人が通る場所は鉄筋の間隔を狭くして強度を上げます。その間隔が正しく組まれているか

鉄筋がコンクリートから抜けないように埋めこむため、定着の長さという物が決められています。その長さが取れているか。

鉄筋がコンクリートから抜けないように埋めこむため、定着の長さという物が決められています。その長さが取れているか。

立ち上がりの鉄筋の間隔、鉄筋の太さが合っているか確認をします。

立ち上がりの鉄筋の間隔、鉄筋の太さが合っているか確認をします。

お馴染み?!のスペーサーブロックですが

お馴染み?!のスペーサーブロックですが

こちらは、ドーナツスペーサー。形は違いますが、役目はスペーサーブロックと同じで、鉄筋を覆うコンクリートの厚みを確保するもの。型枠と鉄筋の間のコンクリート厚を確保しています。

こちらは、ドーナツスペーサー。形は違いますが、役目はスペーサーブロックと同じで、鉄筋を覆うコンクリートの厚みを確保するもの。型枠と鉄筋の間のコンクリート厚を確保しています。

ベースコンクリートを打設(^^)/

ベースコンクリートを打設(^^)/

表面がツルツルになりました。ここに至るまでに、3回の”押さえ”という工程を踏みます。

表面がツルツルになりました。ここに至るまでに、3回の”押さえ”という工程を踏みます。

押さえは、表面がきれいに仕上がるだけでなく、表面の密度を高め強化することを目的としています。

押さえは、表面がきれいに仕上がるだけでなく、表面の密度を高め強化することを目的としています。

跡がつかないように、”カンジキ”かわりの足場板を使って移動しますよ(^^)/

跡がつかないように、”カンジキ”かわりの足場板を使って移動しますよ(^^)/

コンクリートの養生期間を置き、立ち上がりコンクリートの準備が始まります。

コンクリートの養生期間を置き、立ち上がりコンクリートの準備が始まります。

という事で

どうぞご安全に。

函南町S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町S様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎立ち上がりコンクリート打設に向け、準備が始まりました。

基礎立ち上がりコンクリート打設に向け、準備が始まりました。

ホールダウン金物の設置。これは、土台から柱が抜けるのを防ぐ金物。最終的には、1階床上で柱に固定します。長さは約90cm。

ホールダウン金物の設置。これは、土台から柱が抜けるのを防ぐ金物。最終的には、1階床上で柱に固定します。長さは約90cm。

オレンジの棒は、立ち上がりコンクリートの高さの目印”レベルポインター”。1本1本機械で高さを合わせ

オレンジの棒は、立ち上がりコンクリートの高さの目印”レベルポインター”。1本1本機械で高さを合わせ

高さ調節が済んだよ!という目印で、レベルポインターの真ん中を黒で塗っています。

高さ調節が済んだよ!という目印で、レベルポインターの真ん中を黒で塗っています。

黒い印が残るように、コンクリートを打っていきます。

黒い印が残るように、コンクリートを打っていきます。

丸い筒は、給排水管のスペースを確保する”スリーブ”

丸い筒は、給排水管のスペースを確保する”スリーブ”

コンクリートを打った後穴を開ける場合、鉄筋を切断してしまう危険が伴ないます。最初から穴を確保しておいた方が手間もかからず安心です。

コンクリートを打った後穴を開ける場合、鉄筋を切断してしまう危険が伴ないます。最初から穴を確保しておいた方が手間もかからず安心です。

ベースコンクリートに、立ち上がり枠設置をするための基準線が引かれています。

ベースコンクリートに、立ち上がり枠設置をするための基準線が引かれています。

『HD=ホールダウン金物』

『HD=ホールダウン金物』

トラ??? これは、”トランシット”という水平や垂直を測る機械で引いた基準線。この線を基準に立ち上がり枠の墨出しをしていきます。

トラ??? これは、”トランシット”という水平や垂直を測る機械で引いた基準線。この線を基準に立ち上がり枠の墨出しをしていきます。

型枠が設置され

型枠が設置され

コンクリートも打設完了(^^)/この時突然顔を出すのが、アンカーボルト。土台と基礎をつなぐ金物です。

コンクリートも打設完了(^^)/この時突然顔を出すのが、アンカーボルト。土台と基礎をつなぐ金物です。

アンカーボルトは、長さ約40cm。引っ張りの力に抵抗する為、L字型になっています。

アンカーボルトは、長さ約40cm。引っ張りの力に抵抗する為、L字型になっています。

コンクリートに埋まってしまうと分からないんですが、実はアンカーボルトも結構長いんです!

コンクリートに埋まってしまうと分からないんですが、実はアンカーボルトも結構長いんです! ”黒いポチ”。元の姿は

”黒いポチ”。元の姿は

オレンジの棒、レベルポインターです(^^)

オレンジの棒、レベルポインターです(^^)

立ち上がりコンクリートの養生期間をおき、型枠を外していきます。

立ち上がりコンクリートの養生期間をおき、型枠を外していきます。

という事で

どうぞご安全に。