裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

階段づくりが始まりました(^^)/

階段づくりが始まりました(^^)/

白い板は、階段を側面から支える”ささら”

白い板は、階段を側面から支える”ささら”

この溝に足を乗せる板

この溝に足を乗せる板

踏板(ふみいた)をかけて固定します。

踏板(ふみいた)をかけて固定します。

踏板と垂直に蹴込み板(けこみいた)を固定していきます。

踏板と垂直に蹴込み板(けこみいた)を固定していきます。

階段は、大工さんの技量が一番必要な個所です。今はプレカットといって、ある程度加工された材料が搬入されます。だからといって、そのまま組んで完成とはいかないのが階段です。

階段は、大工さんの技量が一番必要な個所です。今はプレカットといって、ある程度加工された材料が搬入されます。だからといって、そのまま組んで完成とはいかないのが階段です。

大工さんが調整、再加工をして仕上げていきます。

大工さんが調整、再加工をして仕上げていきます。

階段完成(^^)/

階段完成(^^)/

階段下は、スタディースペースに。

階段下は、スタディースペースに。

階段下が見えるので、きれいに整えて仕上げます。

階段下が見えるので、きれいに整えて仕上げます。

玄関ホール

玄関ホール

玄関収納

玄関収納

LDK

LDK

2階洋室①

2階洋室①

洋室①のカウンター

洋室①のカウンター

洋室②

洋室②

2階ファミリークローゼット

2階ファミリークローゼット

2階トイレと、室内の全体像が見えてきました(^^)/

2階トイレと、室内の全体像が見えてきました(^^)/

屋根の上で視界に入って来ないので、気づきにくいんですが、太陽光パネルが付きました。

屋根の上で視界に入って来ないので、気づきにくいんですが、太陽光パネルが付きました。

6.0kwを搭載しています。現場は、日当たり抜群の立地!電力高騰している現在、家計を助けてくれること間違いなしです(^^)/

6.0kwを搭載しています。現場は、日当たり抜群の立地!電力高騰している現在、家計を助けてくれること間違いなしです(^^)/

ガルバリウム鋼板の立平葺きは、穴を開けずに太陽光パネルを設置できます。

ガルバリウム鋼板の立平葺きは、穴を開けずに太陽光パネルを設置できます。

凸に架台を挟む

凸に架台を挟む キャッチ工法です。

キャッチ工法です。

屋根を遮るものは何もありません。雨を直接受ける屋根に穴を開けて防水処置をするより、そもそも穴を開けない方が、雨漏りのリスクは軽減します。心配事は少ないに越したことはありません。

屋根を遮るものは何もありません。雨を直接受ける屋根に穴を開けて防水処置をするより、そもそも穴を開けない方が、雨漏りのリスクは軽減します。心配事は少ないに越したことはありません。

そして、雨どいが付きました!

そして、雨どいが付きました!

雨どいは、屋根に落ちた雨水を雨水管へ誘導する管です。

雨どいは、屋根に落ちた雨水を雨水管へ誘導する管です。

この雨どい、「足場をもうすぐ取るよ」っていう合図なんです(^^)/

この雨どい、「足場をもうすぐ取るよ」っていう合図なんです(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

色白さんのフローリングは、ヒノキ。

色白さんのフローリングは、ヒノキ。

薄くスライスした単板を合板などに上貼りした和風の複合フローリングです。

薄くスライスした単板を合板などに上貼りした和風の複合フローリングです。

白く優しい木肌が特徴のヒノキは

白く優しい木肌が特徴のヒノキは

1階和室の

1階和室の

収納

収納

床板に使います。

床板に使います。

養生から少しだけ見えているのが、ヒノキフローリングです。

養生から少しだけ見えているのが、ヒノキフローリングです。

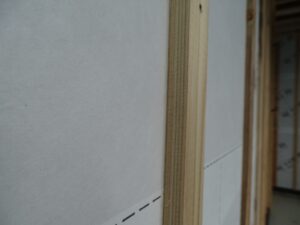

壁にはる石膏ボードは、12.5㎜。天井の石膏ボードは9.5㎜。壁は人が寄りかかったりする場所なので、天井よりも厚いものを使います。

壁にはる石膏ボードは、12.5㎜。天井の石膏ボードは9.5㎜。壁は人が寄りかかったりする場所なので、天井よりも厚いものを使います。

写真で見ると若干の厚みの差ですが、実際持ってみると、重さの差は歴然だそうです(^^)/

写真で見ると若干の厚みの差ですが、実際持ってみると、重さの差は歴然だそうです(^^)/

1階から石膏ボードはりが進んでいます。

1階から石膏ボードはりが進んでいます。

大工さんは、建具枠取付中。

大工さんは、建具枠取付中。

電気屋さんは、玄関間接照明の配線中。

電気屋さんは、玄関間接照明の配線中。

2階の石膏ボードはこれからです。

2階の石膏ボードはこれからです。

外壁がはり終わり

外壁がはり終わり

サイディングの継ぎ目にシーリング材を充填していきます。

サイディングの継ぎ目にシーリング材を充填していきます。

シーリング材を充填する場所に養生をします。

シーリング材を充填する場所に養生をします。

サイディングの継ぎ目

サイディングの継ぎ目

窓周りにも。

窓周りにも。

ガルバリウム鋼板の場合、コーナーは

ガルバリウム鋼板の場合、コーナーは

コーナー材を使用し

コーナー材を使用し

継ぎ目も”見切り縁”を使いシーリングは必要ありません。

継ぎ目も”見切り縁”を使いシーリングは必要ありません。

窓周りも見切り縁がありますが

窓周りも見切り縁がありますが

見切り縁とサッシ枠の隙間、見切り縁の周りにシーリング材を充填していきます。

見切り縁とサッシ枠の隙間、見切り縁の周りにシーリング材を充填していきます。

窓周り

窓周り

軒天と外壁の境界に養生がされました。

軒天と外壁の境界に養生がされました。

そして、シーリング工事完了(^^)/

そして、シーリング工事完了(^^)/

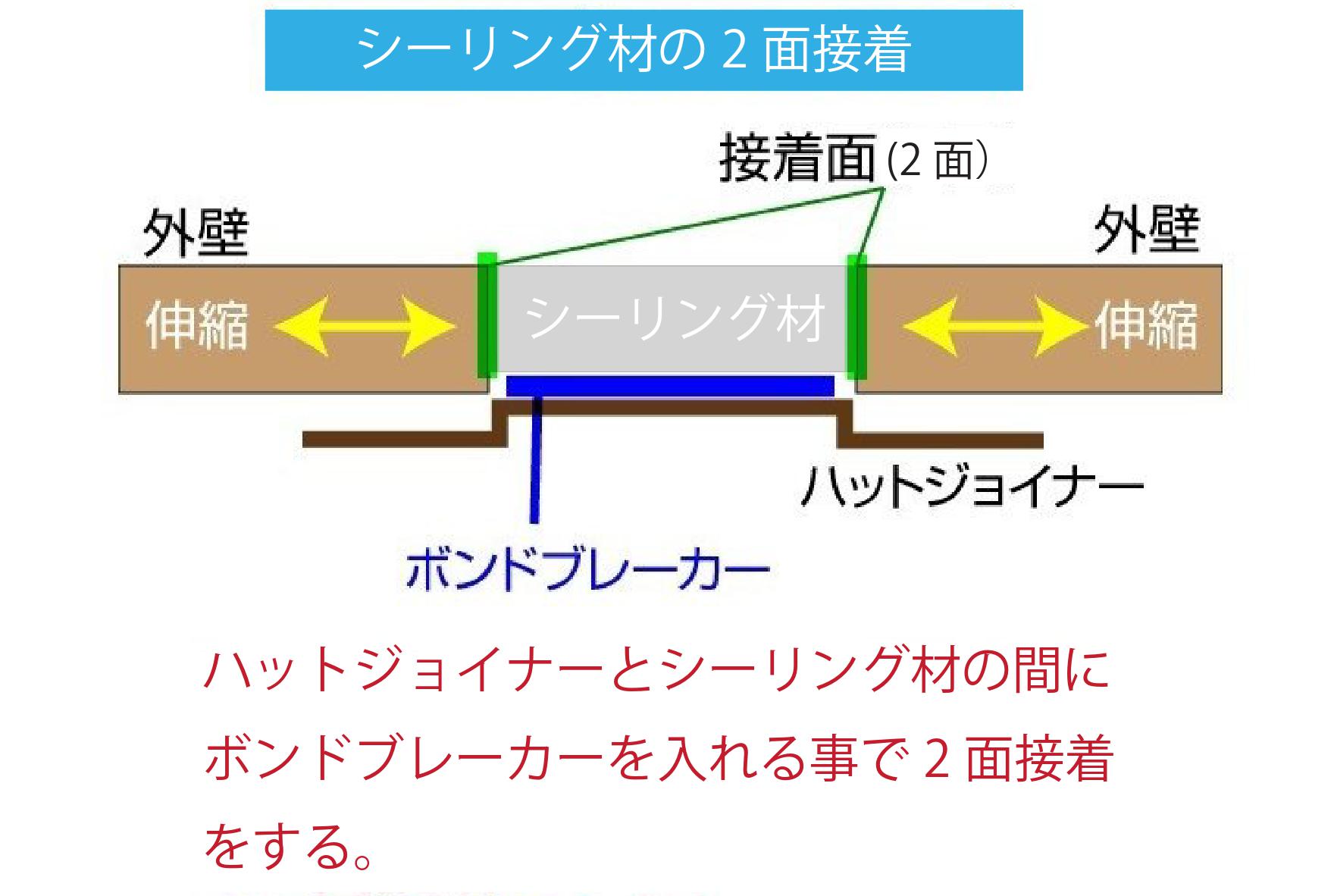

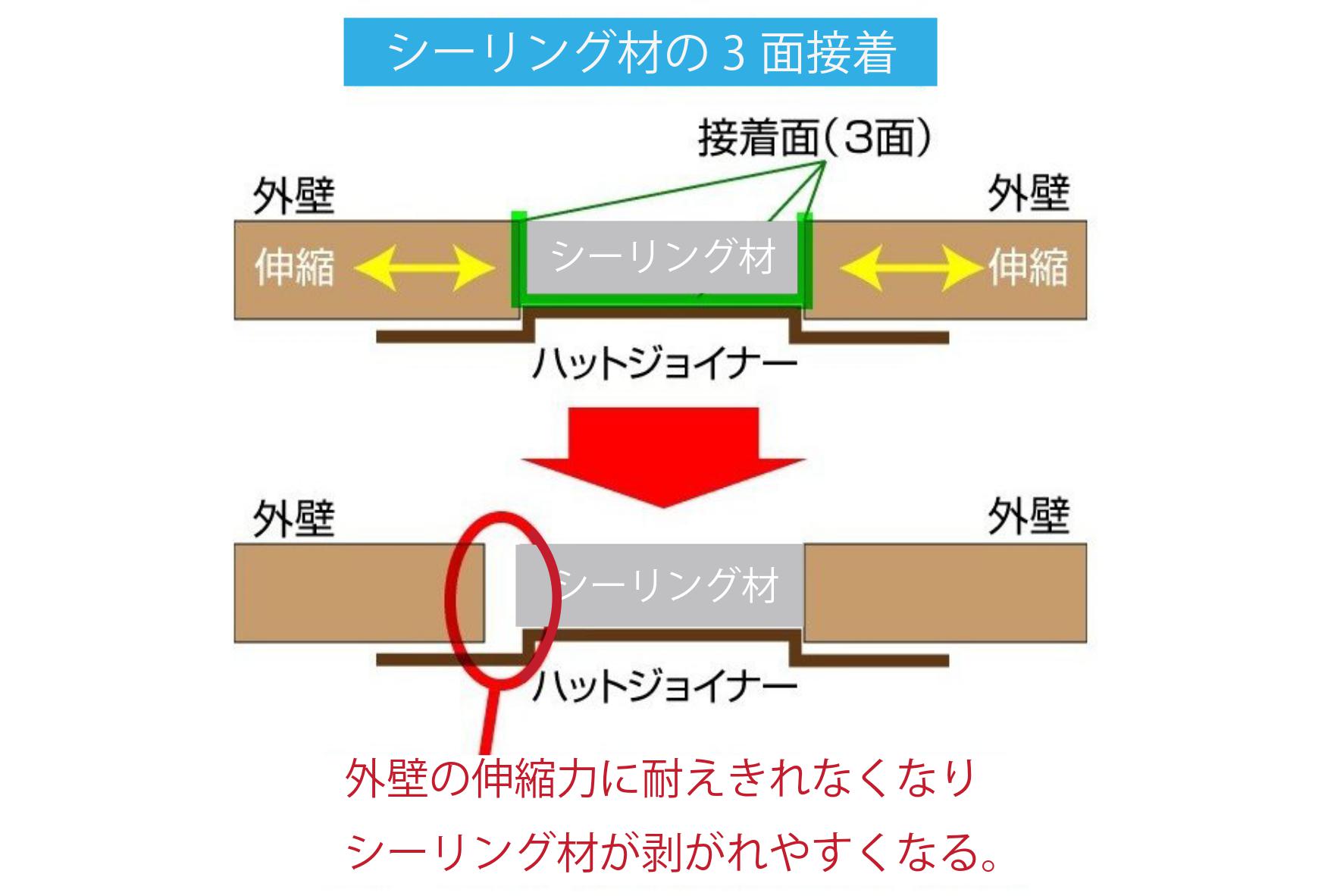

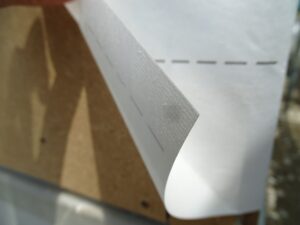

シーリング材は2面接着で行います。

シーリング材は2面接着で行います。

サイディングとサイディングの隙間に、ハットジョイナーという金具を入れています。ハットジョイナーの表面にボンドが付かないようボンドブレーカーが付いていて2面接着にしています。

サイディングとサイディングの隙間に、ハットジョイナーという金具を入れています。ハットジョイナーの表面にボンドが付かないようボンドブレーカーが付いていて2面接着にしています。

外壁は、気温による収縮や地震や台風などで動いています。その動きに対応できない3面接着は、シーリングがはがれやすくなってしまいます。

シーリング材は、雨水の侵入を防いでいるので、ひび割れやはがれは雨漏りの原因に。3面接着をしてしまうと、建物の健康が維持できなくなってしまうんです。

シーリング材は、雨水の侵入を防いでいるので、ひび割れやはがれは雨漏りの原因に。3面接着をしてしまうと、建物の健康が維持できなくなってしまうんです。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

外壁はりが進んでいます。

外壁はりが進んでいます。 ディングは通気金物を使います。

ディングは通気金物を使います。

躯体とサイディングの間に空間を確保し、固定する金具です。

躯体とサイディングの間に空間を確保し、固定する金具です。

この空間が空気の通り道となり結露を防ぎます。

この空間が空気の通り道となり結露を防ぎます。

ガレージの壁は

ガレージの壁は

コンクリート調の

コンクリート調の

サイディングを。

サイディングを。

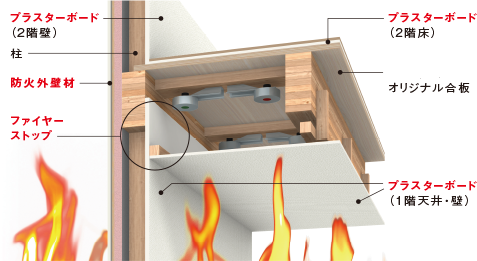

1階の壁の一部に石膏ボード。これはファイヤーストップ材です。

1階の壁の一部に石膏ボード。これはファイヤーストップ材です。

壁内や天井裏にまわりこんだ火が隣室に移らないように、ファイヤーストップ材を設けています。

壁内や天井裏にまわりこんだ火が隣室に移らないように、ファイヤーストップ材を設けています。

石膏ボードは、防火剤として認められています。今回、窓の高さに合わせて天井を組んでいきます。

石膏ボードは、防火剤として認められています。今回、窓の高さに合わせて天井を組んでいきます。

2階の間仕切り壁、天井部分にも

2階の間仕切り壁、天井部分にも

ファイヤーストップ材を。火災発生時に他の部屋に燃え広がるのを遅らせる材料なのに、木材で大丈夫?!って不安になる方もいらっしゃるのでは(^^)

ファイヤーストップ材を。火災発生時に他の部屋に燃え広がるのを遅らせる材料なのに、木材で大丈夫?!って不安になる方もいらっしゃるのでは(^^)

木材でも、芯まで燃えるのに時間がかかるんです。燃えないわけではないですが、延焼を遅らせる効果は十分あります。

木材でも、芯まで燃えるのに時間がかかるんです。燃えないわけではないですが、延焼を遅らせる効果は十分あります。

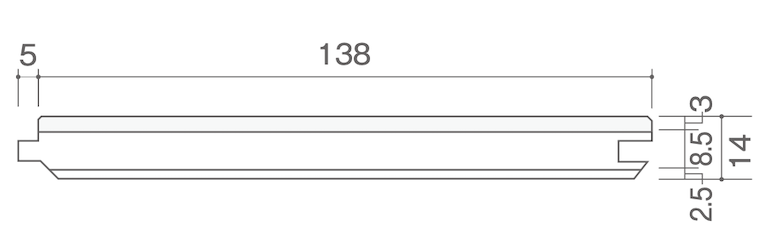

天井の一部に使われる仕上げ材。

天井の一部に使われる仕上げ材。

初めましての材料(^^)/プレイリーホームズ”オークボウ”という商品。

初めましての材料(^^)/プレイリーホームズ”オークボウ”という商品。

商品名の通り、オーク(ナラ材)の棒ですね(^^)これを、大工さんが天井にはっていきます!!オークボウの幅は3㎝。なかなか根気が必要な気配です。その分仕上がりが楽しみですね。

商品名の通り、オーク(ナラ材)の棒ですね(^^)これを、大工さんが天井にはっていきます!!オークボウの幅は3㎝。なかなか根気が必要な気配です。その分仕上がりが楽しみですね。

キッチンダクトホース。いつもよりムチムチしていますΣ(・ω・ノ)ノ!

キッチンダクトホース。いつもよりムチムチしていますΣ(・ω・ノ)ノ!

ダクトホース用の

ダクトホース用の

断熱材で結露を防ぎます。

断熱材で結露を防ぎます。

2階、フローリングがはり終わりました。

2階、フローリングがはり終わりました。

こちらは和室(^^)

こちらは和室(^^)

大工工事は壁づくりに移っていきます。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

外壁はりが進んでいます(^^)/

外壁はりが進んでいます(^^)/

2階建の建物は、IG工業SPビレクト、チャコールメタリック。金属サイディングのガルバリウム鋼板です。

2階建の建物は、IG工業SPビレクト、チャコールメタリック。金属サイディングのガルバリウム鋼板です。

そもそも鋼板は鉄に炭素を加えた板。その鋼板にアルミニウム、亜鉛、シリコンでメッキしたものがガルバリウム鋼板です。塗膜変褪色保証10年付き。

そもそも鋼板は鉄に炭素を加えた板。その鋼板にアルミニウム、亜鉛、シリコンでメッキしたものがガルバリウム鋼板です。塗膜変褪色保証10年付き。

表面はガルバリウム鋼板、間に断熱材

表面はガルバリウム鋼板、間に断熱材

裏面は熱を伝えにくくする特殊な紙、アルミライナー紙で構成されています。

裏面は熱を伝えにくくする特殊な紙、アルミライナー紙で構成されています。

ガルバリウム鋼板は、外壁材の中でダントツな軽さ!!地震による建物への負荷は、建物の重さに比例して増大するため、建物の重さが重いと地震時の建物の揺れ幅も大きくなります。

ガルバリウム鋼板は、外壁材の中でダントツな軽さ!!地震による建物への負荷は、建物の重さに比例して増大するため、建物の重さが重いと地震時の建物の揺れ幅も大きくなります。

軽量なガルバリウム鋼板は、建物の重さも軽くなるため、地震時の揺れ幅も小さくなります。安全性に加えて、デザイン性も◎

軽量なガルバリウム鋼板は、建物の重さも軽くなるため、地震時の揺れ幅も小さくなります。安全性に加えて、デザイン性も◎

1階のみの建物は、窯業系サイディング、ニチハフュージェ ミラコロプレミアム デリットMGチャコール30を使います。

1階のみの建物は、窯業系サイディング、ニチハフュージェ ミラコロプレミアム デリットMGチャコール30を使います。

プレミアムシリーズは30年の塗膜保証付き。サイディングの継ぎ目が目立ちにくいサイディングです。外壁の仕上がりが楽しみです(*^^*)

プレミアムシリーズは30年の塗膜保証付き。サイディングの継ぎ目が目立ちにくいサイディングです。外壁の仕上がりが楽しみです(*^^*)

ガレージ入り口

ガレージ入り口

シャッターが付きました(^^)/シャッターが収納される部分を室内側へ。外観をすっきり見せてくれます。

シャッターが付きました(^^)/シャッターが収納される部分を室内側へ。外観をすっきり見せてくれます。

1階フローリング材がはり終り、養生されています。

1階フローリング材がはり終り、養生されています。

挽き板フローリングを使います。

挽き板フローリングを使います。

挽き板フローリングは、表面の木材の厚さが3mm。

挽き板フローリングは、表面の木材の厚さが3mm。

一般的な突板フローリングは0.2mmほど。表面木材が厚い事で木目の深みなどの質感は、無垢フローリングとほとんど変わりません。質感がほぼ無垢レベルな挽き板フローリング!!

素材の特性としてある程度の色の濃淡に加え、木の中心付近の色が濃い部分(赤身)と、樹皮に近接する白っぽい部分(白太)が混ざるので、色差があります。また、節があります。節とは、木の枝が幹に巻き込まれたものです。

素材の特性としてある程度の色の濃淡に加え、木の中心付近の色が濃い部分(赤身)と、樹皮に近接する白っぽい部分(白太)が混ざるので、色差があります。また、節があります。節とは、木の枝が幹に巻き込まれたものです。

写真手前と真ん中が赤身、奥が白太という感じでしょうか。

写真手前と真ん中が赤身、奥が白太という感じでしょうか。

2階フローリング割り付け中。ぴったり収まるようにどこの位置からはり始めるかを検討しています。

2階フローリング割り付け中。ぴったり収まるようにどこの位置からはり始めるかを検討しています。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

2階天井下地を組み

2階天井下地を組み

断熱材を入れていきます。

断熱材を入れていきます。

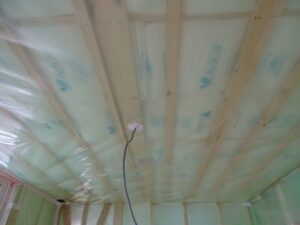

天井に使う断熱材は、防湿フィルムに入ったタイプの

天井に使う断熱材は、防湿フィルムに入ったタイプの

高性能グラスウール20K、厚さ25cm。『寸』と『㎝』の両方使えるスケールで計っています。向かって右側の数字が”㎝”です。ちなみに1寸は3.03㎝です。

高性能グラスウール20K、厚さ25cm。『寸』と『㎝』の両方使えるスケールで計っています。向かって右側の数字が”㎝”です。ちなみに1寸は3.03㎝です。

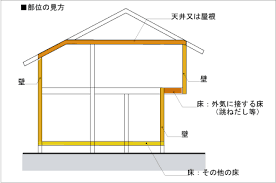

基本、1階天井に断熱材は入れません。

基本、1階天井に断熱材は入れません。

1階が2階より大きい場合、2階がない場所があります。そこには、1階天井に断熱材を入れます。断熱材は床、外壁、天井と建物をぐるっと取り囲むように入れる必要があるからです。こちらは、1階和室になります。

1階が2階より大きい場合、2階がない場所があります。そこには、1階天井に断熱材を入れます。断熱材は床、外壁、天井と建物をぐるっと取り囲むように入れる必要があるからです。こちらは、1階和室になります。

天井の断熱材を入れた後、気密シートをはります。

天井の断熱材を入れた後、気密シートをはります。

電気ケーブルまわりにも気密テープを。

電気ケーブルまわりにも気密テープを。

2階天井

2階天井

壁が気密シートで覆われました(^^)/

壁が気密シートで覆われました(^^)/

給排水工事も進んでいます。2階洗面台

給排水工事も進んでいます。2階洗面台

2階トイレの給排水管が

2階トイレの給排水管が

1階へ

1階へ

接続されました。

接続されました。

ユニットバス設置準備。断熱材を基礎立ち上がりに沿って入れます。浴槽を設置するため、床に断熱材を入れることができない浴室は、床下まで室内とする、基礎断熱です。

ユニットバス設置準備。断熱材を基礎立ち上がりに沿って入れます。浴槽を設置するため、床に断熱材を入れることができない浴室は、床下まで室内とする、基礎断熱です。

断熱材の継ぎ目や、

断熱材の継ぎ目や、

配管回りを、発泡ウレタンの断熱材で充填。

配管回りを、発泡ウレタンの断熱材で充填。

一足先に浴室のみ、壁に石膏ボードがはられました。ユニットバス準備完了し

一足先に浴室のみ、壁に石膏ボードがはられました。ユニットバス準備完了し

設置完了(^^)/ユニットバスは、壁を作る前に設置します。搬入経路、設置スペースが確保できるからです。工事において、作業スペースの確保は重要なポイントです。

設置完了(^^)/ユニットバスは、壁を作る前に設置します。搬入経路、設置スペースが確保できるからです。工事において、作業スペースの確保は重要なポイントです。

タカラスタンダードさんのユニットバスです。大洋工務店では、リクシル、タカラスタンダード、クリナップさんよりお選び頂けます。

タカラスタンダードさんのユニットバスです。大洋工務店では、リクシル、タカラスタンダード、クリナップさんよりお選び頂けます。

他のメーカーさんがご希望の場合は、ご相談ください。対応可能な場合もございます(^^)

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

壁より突き出ている屋根の下側に、

壁より突き出ている屋根の下側に、

軒天下地が組まれました。

軒天下地が組まれました。

こちらの軒天には、断熱材が入っています。

こちらの軒天には、断熱材が入っています。

断熱材は、建物を囲うように入れる必要があります。どこか一部が途切れてしまうと、そこから空気が出入りしてしまい、断熱性能が発揮されません。

2階の部屋下に1階部屋がない場合、軒天に断熱材を入れる必要があります。

2階の部屋下に1階部屋がない場合、軒天に断熱材を入れる必要があります。

鼻隠しに化粧ボード。デザイン性だけでなく、万が一の火災に備え、延焼を防ぐ不燃材を使っています。

鼻隠しに化粧ボード。デザイン性だけでなく、万が一の火災に備え、延焼を防ぐ不燃材を使っています。

化粧ボードが付く前は、木材でした。外観が少しずつ完成形の姿に色づいていきます(^^)/

化粧ボードが付く前は、木材でした。外観が少しずつ完成形の姿に色づいていきます(^^)/

軒天ボードが付きました。

軒天ボードが付きました。

軒天ボードは、穴ありと穴なしタイプがあります。

軒天ボードは、穴ありと穴なしタイプがあります。

この穴は、壁内の湿気を外に逃がす通気孔です。

この穴は、壁内の湿気を外に逃がす通気孔です。

軒天ボードがはられると、外壁はりが進んで行きます!

軒天ボードがはられると、外壁はりが進んで行きます!

IG工業の金属サイディングとニチハ窯業系サイディングプレミアタイプを使います。

IG工業の金属サイディングとニチハ窯業系サイディングプレミアタイプを使います。 まずは、準備から。金属サイディングの下地。

まずは、準備から。金属サイディングの下地。

出っ張った角”出隅(ですみ)”の下地や

出っ張った角”出隅(ですみ)”の下地や

窓周り

窓周り

壁と軒天の境に見切り材を固定。

壁と軒天の境に見切り材を固定。

外壁から伝ってきた雨水が、土台にまわらないように基礎と外壁の境に取り付けられた土台の水切り。

外壁から伝ってきた雨水が、土台にまわらないように基礎と外壁の境に取り付けられた土台の水切り。

その上に窯業系サイディングを固定する金具、スターターが付きました。外壁材の準備が進んでいます。

その上に窯業系サイディングを固定する金具、スターターが付きました。外壁材の準備が進んでいます。

室内は、

室内は、

壁に

壁に

気密シートはり完了。

気密シートはり完了。

サッシ枠まわりは、断熱材で充填。

サッシ枠まわりは、断熱材で充填。

床板の継ぎ目や

床板の継ぎ目や

柱の気密カバーを

柱の気密カバーを

気密テープで止めます。

気密テープで止めます。

室内は、天井断熱材へ移っていきます。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

大工さんは、玄関ポーチの軒天ボードをはるための下地を組んでいます。

大工さんは、玄関ポーチの軒天ボードをはるための下地を組んでいます。

外壁材をはる前に、

外壁材をはる前に、

軒天下地を組み、その後、軒天ボードをはっていきます。

軒天下地を組み、その後、軒天ボードをはっていきます。

深い軒の玄関アプローチと玄関ポーチは雨の日に大活躍!!

深い軒の玄関アプローチと玄関ポーチは雨の日に大活躍!!

雨は、意外に吹き込んで濡れるんですよね。この日、風がそこまで強いという訳ではなかったんですが、ご覧の通り、コンクリートが濡れています。コンクリートの幅は約1m80㎝。

雨は、意外に吹き込んで濡れるんですよね。この日、風がそこまで強いという訳ではなかったんですが、ご覧の通り、コンクリートが濡れています。コンクリートの幅は約1m80㎝。

軒は、2m30㎝ほどの深さなので、雨を気にせず室内に入ることができます(^^)/

軒は、2m30㎝ほどの深さなので、雨を気にせず室内に入ることができます(^^)/

こちらのはしごも軒天下地です。

こちらのはしごも軒天下地です。

手元が上の作業より、作業スーペースが確保できる場所で先に組んでから、取り付けた方が効率いいからです。

手元が上の作業より、作業スーペースが確保できる場所で先に組んでから、取り付けた方が効率いいからです。

軒天下地、スタンバイOK(^^)/これから外壁はりが進んでいきます!

軒天下地、スタンバイOK(^^)/これから外壁はりが進んでいきます!

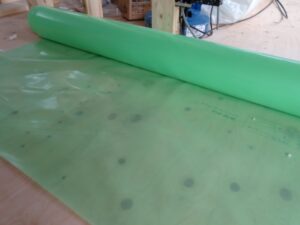

みどり色のシートは防湿気密シート。

みどり色のシートは防湿気密シート。

このシートは、外に面している壁や天井の室内側にはります。

このシートは、外に面している壁や天井の室内側にはります。

室内の空気が室外に動くことを防ぐ気密性、さらに室内で発生した湿気をブロックし、壁内結露を防ぐ防湿性を併せ持ったシートです。

室内の空気が室外に動くことを防ぐ気密性、さらに室内で発生した湿気をブロックし、壁内結露を防ぐ防湿性を併せ持ったシートです。

グラスウールの弱点は湿気や水分。湿気により結露が起こると、グラスウール本来の断熱性能を発揮できなくなってしまいます。気密性を高め室外への空気の移動を防ぐことが、断熱性能の維持にもつながります。

グラスウールの弱点は湿気や水分。湿気により結露が起こると、グラスウール本来の断熱性能を発揮できなくなってしまいます。気密性を高め室外への空気の移動を防ぐことが、断熱性能の維持にもつながります。

シートは3㎝以上余裕をもたせてカットし、

シートは3㎝以上余裕をもたせてカットし、

継ぎ目は、気密テープをはります。

継ぎ目は、気密テープをはります。

居室には24時間換気システムをつける事が義務付けられています。そのため給気口、排気口を設ける必要があります。

居室には24時間換気システムをつける事が義務付けられています。そのため給気口、排気口を設ける必要があります。

あらかじめ、穴をあけてファンを取り付けます。

あらかじめ、穴をあけてファンを取り付けます。

給気口まわりの気密を確保するためのパッキン。

給気口まわりの気密を確保するためのパッキン。

ピッタリサイズにカットできるよう、印付き(^^)/

ピッタリサイズにカットできるよう、印付き(^^)/

パッキンをつけて、気密テープで固定。

パッキンをつけて、気密テープで固定。

コンセントボックスの気密カバーも気密テープを。

コンセントボックスの気密カバーも気密テープを。

これから部屋中を気密シートで覆っていきます。

これから部屋中を気密シートで覆っていきます。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

外壁材をはる準備が始まりました。

外壁材をはる準備が始まりました。

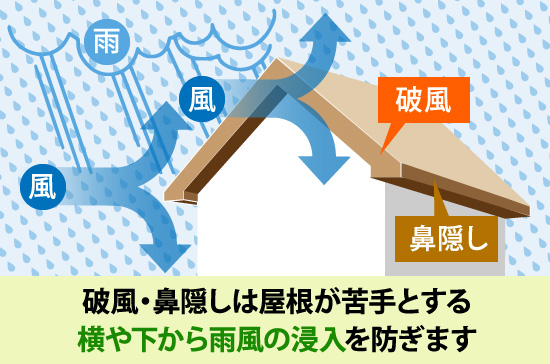

屋根の先に破風板が付きました。破風板は雨や風が屋根裏へ侵入することを防ぎます。

屋根の先に破風板が付きました。破風板は雨や風が屋根裏へ侵入することを防ぎます。

屋根は、上からの雨風には強く、横や下からの雨風に弱いという特徴があります。破風板は、雨風を分散させ屋根の耐風性を強化します。

屋根は、上からの雨風には強く、横や下からの雨風に弱いという特徴があります。破風板は、雨風を分散させ屋根の耐風性を強化します。

こちらは、鼻隠し。役割は破風板と同じです。大きく違う点として、鼻隠しは雨どいの下地になることです。

こちらは、鼻隠し。役割は破風板と同じです。大きく違う点として、鼻隠しは雨どいの下地になることです。

外壁材の下地となる、胴縁(どうぶち)がつけられています。

外壁材の下地となる、胴縁(どうぶち)がつけられています。

胴縁は、壁と外壁材との間に空間を確保し、その空間が通気層となります。室内で発生した湿気を通気層を通して外に出します。

胴縁は、壁と外壁材との間に空間を確保し、その空間が通気層となります。室内で発生した湿気を通気層を通して外に出します。

胴縁の厚み1.5㎝が空気の通り道となります。

胴縁の厚み1.5㎝が空気の通り道となります。

室内側壁に、断熱材を入れています。

室内側壁に、断熱材を入れています。

高性能グラスウール20K、防湿シートに入っていないタイプを使います。

高性能グラスウール20K、防湿シートに入っていないタイプを使います。

グラスウール断熱材の『K』は何を示しているかというと、1m×1m×1mの箱にグラスウールを詰めたときの重さ(密度)です。数字が大きいほど断熱性能が高くなります。

グラスウール断熱材の『K』は何を示しているかというと、1m×1m×1mの箱にグラスウールを詰めたときの重さ(密度)です。数字が大きいほど断熱性能が高くなります。

グラスウールは、ガラス繊維が複雑に絡み合うことで無数の空気の部屋を作り出し、その空気が固定されることにより高い断熱性能を発揮します。

グラスウールは、ガラス繊維が複雑に絡み合うことで無数の空気の部屋を作り出し、その空気が固定されることにより高い断熱性能を発揮します。

壁に入れる断熱材の厚さは105㎜。

壁に入れる断熱材の厚さは105㎜。

1階2階と壁に断熱材が入りました。

1階2階と壁に断熱材が入りました。

壁にあるスイッチやコンセント部分は、

壁にあるスイッチやコンセント部分は、

サイズを合わせて断熱材をくり抜きケーブルを通し

サイズを合わせて断熱材をくり抜きケーブルを通し

コンセントボックスの気密を確保するカバーを

コンセントボックスの気密を確保するカバーを

装着。

装着。

ホールダウン金物の周りに隙間なく断熱材を入れるため、裏側のサイズに合わせてカットし、

ホールダウン金物の周りに隙間なく断熱材を入れるため、裏側のサイズに合わせてカットし、

カットした断熱材を合わせます。

カットした断熱材を合わせます。

ホールダウン金物も同じ要領で

ホールダウン金物も同じ要領で

ご覧の通り!

ご覧の通り!

これから、壁の断熱材を仕上げていきます!

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

養生シートに囲われて、遠目からは建物の変化が見て取れませんが、

養生シートに囲われて、遠目からは建物の変化が見て取れませんが、

窓がつきました(^^)/窓の下に挟まっているのは、窓用の水切りシート。

窓がつきました(^^)/窓の下に挟まっているのは、窓用の水切りシート。

窓周りからの水の侵入を防ぎます。

窓周りからの水の侵入を防ぎます。

基礎と外壁の間に、土台の水切り。

基礎と外壁の間に、土台の水切り。

土台には柱が組まれています。土台に水が回ると腐りやシロアリの原因となり耐久性が低下してしまいます。外壁から伝ってきた雨水を、土台の水切りで断ち切り、土台を守っています。

土台には柱が組まれています。土台に水が回ると腐りやシロアリの原因となり耐久性が低下してしまいます。外壁から伝ってきた雨水を、土台の水切りで断ち切り、土台を守っています。

構造用ハイベストウッドに白いシート

構造用ハイベストウッドに白いシート

透湿防水シートがはられています。

透湿防水シートがはられています。

室内で発生した湿気を外に逃がす透湿性、外壁材から漏れてきた雨水をシャットアウトする防水性を兼ね備えたシートです。

室内で発生した湿気を外に逃がす透湿性、外壁材から漏れてきた雨水をシャットアウトする防水性を兼ね備えたシートです。

上棟後電気配線工事も始まります。電気配線は天井裏や壁裏に配線するので、大工さんが壁や天井を作る前に配線工事を完了しておく必要があります。

上棟後電気配線工事も始まります。電気配線は天井裏や壁裏に配線するので、大工さんが壁や天井を作る前に配線工事を完了しておく必要があります。

電気ケーブルのVVFケーブル。

電気ケーブルのVVFケーブル。

1個の重さは20㎏(゚д゚)!見た感じそんなに重そうに見えないんですけどね。。。ケーブルを2階に運ぶだけでも大仕事です。

1個の重さは20㎏(゚д゚)!見た感じそんなに重そうに見えないんですけどね。。。ケーブルを2階に運ぶだけでも大仕事です。

建物全体に透湿防水シートがはられた頃

建物全体に透湿防水シートがはられた頃

室内は、1階床板がはられました

室内は、1階床板がはられました

土台に断熱材を支える金具を取り付け

土台に断熱材を支える金具を取り付け

床用の断熱材をいれます。

床用の断熱材をいれます。

S様邸の断熱材は、弊社標準品よりグレードアップしたものです。厚さが1㎝厚く、より熱が伝わりにくい断熱材を選択されました。

S様邸の断熱材は、弊社標準品よりグレードアップしたものです。厚さが1㎝厚く、より熱が伝わりにくい断熱材を選択されました。

床がはられると分からないですが、床板の下は、断熱材が敷き詰められています。

床がはられると分からないですが、床板の下は、断熱材が敷き詰められています。

1階掃き出し窓が付きました(^^)

1階掃き出し窓が付きました(^^)

こちらの窓は、

こちらの窓は、

室内も室外もオール樹脂の真空トリプルガラス。魔法瓶のような窓です。大洋工務店の標準よりも、断熱性、気密性ともに高めた住宅となります。

室内も室外もオール樹脂の真空トリプルガラス。魔法瓶のような窓です。大洋工務店の標準よりも、断熱性、気密性ともに高めた住宅となります。

乞うご期待(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟後は、建物の外回りから進めていきます。

上棟後は、建物の外回りから進めていきます。

構造がむき出しなので、雨の影響を最小限におさえるためです。

構造がむき出しなので、雨の影響を最小限におさえるためです。

まずは、屋根。雨を直接受ける屋根は、上棟直後に板金屋さんが屋根の採寸をし

まずは、屋根。雨を直接受ける屋根は、上棟直後に板金屋さんが屋根の採寸をし

屋根の防水シート、改質アスファルトルーフィングをしきます。

屋根の防水シート、改質アスファルトルーフィングをしきます。

雨水の侵入は、屋根の仕上げ材だけでは、完全に侵入を防ぐことができません。

雨水の侵入は、屋根の仕上げ材だけでは、完全に侵入を防ぐことができません。

わずかに漏れてきた雨水を、シャットアウトしているのが、こちらの改質アスファルトルーフィングです。

わずかに漏れてきた雨水を、シャットアウトしているのが、こちらの改質アスファルトルーフィングです。

改質アスファルトルーフィングの後、

改質アスファルトルーフィングの後、

仕上げ材のガルバリウム鋼板を葺きます。

仕上げ材のガルバリウム鋼板を葺きます。

室内に

室内に

窓が搬入されました。

窓が搬入されました。

外回りから工事を進めるので、外壁に取り付ける窓は、早いタイミングで登場します。

外回りから工事を進めるので、外壁に取り付ける窓は、早いタイミングで登場します。

茶色い壁は

茶色い壁は

構造用ハイベストウッド。土台、柱、横架材を構造用ハイベストウッドで一体化し、全体を1つの箱にします。

構造用ハイベストウッド。土台、柱、横架材を構造用ハイベストウッドで一体化し、全体を1つの箱にします。

壁面全体で外力を受け止め、力を分散するため、一部に負担がかかりにくくなります。

壁面全体で外力を受け止め、力を分散するため、一部に負担がかかりにくくなります。

柱の太さに違いがあるのが分かりますでしょうか。太い柱の管柱(くだばしら)は、2階を支えます。管柱の間の柱は、間柱(まばしら)。柱と柱の間の柱で、壁の下地となります。

柱の太さに違いがあるのが分かりますでしょうか。太い柱の管柱(くだばしら)は、2階を支えます。管柱の間の柱は、間柱(まばしら)。柱と柱の間の柱で、壁の下地となります。

間柱や、窓を支える窓台が組まれました。正面の四角に窓を取り付けます。

間柱や、窓を支える窓台が組まれました。正面の四角に窓を取り付けます。

制振装置『ダイナコンティ』

制振装置『ダイナコンティ』

円柱状のオイルダンパーは、オイルの粘りを利用し、建物が揺れる方向と反対に動きブレーキをかけます。早い揺れはゆっくりに、大きい揺れは小さく。建物に伝わるエネルギーが、約20%から40%軽減され、「怖い!」気持ちを和らげます(^^)

円柱状のオイルダンパーは、オイルの粘りを利用し、建物が揺れる方向と反対に動きブレーキをかけます。早い揺れはゆっくりに、大きい揺れは小さく。建物に伝わるエネルギーが、約20%から40%軽減され、「怖い!」気持ちを和らげます(^^)

このタンパー部が180度回転できるため、建物がねじれた場合にも対応できます!

このタンパー部が180度回転できるため、建物がねじれた場合にも対応できます!

大工さん、サッシ枠を取り付け開始です(^^)/

大工さん、サッシ枠を取り付け開始です(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟工事後半戦、2階を組み上げていきます。まずは、管柱。

上棟工事後半戦、2階を組み上げていきます。まずは、管柱。

管柱は、床や壁にかかる重さを支え、地震力などの水平方向の力に抵抗する柱です。構造的に重要な柱になります。

管柱は、床や壁にかかる重さを支え、地震力などの水平方向の力に抵抗する柱です。構造的に重要な柱になります。

管柱のあとに組む

管柱のあとに組む

梁や桁などの水平方向に渡される木材、横架材がクレーンで吊られています。

梁や桁などの水平方向に渡される木材、横架材がクレーンで吊られています。

管柱に

管柱に

横架材を組みます。

横架材を組みます。

梁や桁は、屋根や床の重さを支え、柱に伝えます。ちなみに、梁は建物の短返に、桁は長辺に組まれる木材です。

梁や桁は、屋根や床の重さを支え、柱に伝えます。ちなみに、梁は建物の短返に、桁は長辺に組まれる木材です。

羽子板金物で固定中。羽子板金物は、地震などで梁や桁の脱落を防ぐ金物です。

羽子板金物で固定中。羽子板金物は、地震などで梁や桁の脱落を防ぐ金物です。

2階フォルムが見えてきました(^^)/最後、屋根を支える、小屋組みに移っていきます。

2階フォルムが見えてきました(^^)/最後、屋根を支える、小屋組みに移っていきます。

2階天井の梁や桁に、短い柱の小屋束(こやつか)を、

2階天井の梁や桁に、短い柱の小屋束(こやつか)を、

小屋束に母屋(もや)を組みます。

小屋束に母屋(もや)を組みます。

母屋と垂直方向に組まれているのは、垂木(たるき)。

母屋と垂直方向に組まれているのは、垂木(たるき)。

2階がないスペースの小屋組みづくり。写真縦方向の木材が母屋、

2階がないスペースの小屋組みづくり。写真縦方向の木材が母屋、

母屋と垂直に交わるように掛けられているのが垂木です。

母屋と垂直に交わるように掛けられているのが垂木です。

垂木は、

垂木は、

こちらの釘

こちらの釘

タルキックで

タルキックで

固定。

固定。

屋根は3寸勾配で角度は約17度。最近は1寸勾配(約6度)が多いので、かなり急に感じますが、屋根勾配としては、一般的な角度です。

屋根は3寸勾配で角度は約17度。最近は1寸勾配(約6度)が多いので、かなり急に感じますが、屋根勾配としては、一般的な角度です。

壁から出ている屋根部分、軒の出に合った抵抗力を持たせるために

壁から出ている屋根部分、軒の出に合った抵抗力を持たせるために

垂木の間隔が通常よりも半分狭く、組まれています。

垂木の間隔が通常よりも半分狭く、組まれています。

いつもより大工さん、移動がしにくそうです(;^_^A

いつもより大工さん、移動がしにくそうです(;^_^A

上棟工事の仕上げ、

上棟工事の仕上げ、

屋根の下地材、野地板(のじいた)をはっていきます。

屋根の下地材、野地板(のじいた)をはっていきます。

野地板完成(^^)/

野地板完成(^^)/

無事上棟です!

無事上棟です!

あやしい雲行きになりましたが、なんとか持ちこたえてくれました(^^)

これから大工工事が進んでいきます。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟に向けて工事が始まりました(^^)/

上棟に向けて工事が始まりました(^^)/

上棟は、木造住宅の建築において、柱や梁などの基本構造を組み上げる工事です。まずは、クレーンで吊りやすいよう、必要な場所に必要な木材を移動します。

上棟は、木造住宅の建築において、柱や梁などの基本構造を組み上げる工事です。まずは、クレーンで吊りやすいよう、必要な場所に必要な木材を移動します。

1本たっている柱は、通し柱。土台から軒まで継ぎ目のない柱。各階を一体化させ、構造強度を高めます。

1本たっている柱は、通し柱。土台から軒まで継ぎ目のない柱。各階を一体化させ、構造強度を高めます。

その階にだけ立つ柱、管柱(くだばしら)。管柱は、大工さんが担いで

その階にだけ立つ柱、管柱(くだばしら)。管柱は、大工さんが担いで

土台に開いている穴”ほぞ穴”と

土台に開いている穴”ほぞ穴”と

管柱の”ほぞ”、

管柱の”ほぞ”、

凸凹を合わせ組んでいきます。

凸凹を合わせ組んでいきます。

管柱は、あっという間です。

管柱は、あっという間です。

続いて、1階管柱に

続いて、1階管柱に

梁などの

梁などの

横架材を組みます。

横架材を組みます。

ほぞとほぞ穴を合わせ、木槌で叩きます。

ほぞとほぞ穴を合わせ、木槌で叩きます。

横架材を組み始めると

横架材を組み始めると

羽子板金物で固定していきます。

羽子板金物で固定していきます。

羽子板に似ていることから付いた羽子板金物。言うほど似ていませんよね(;^_^A 昔は、そっくりだったそうです。金物も今の建築に合わせ、形を変えているんですね。

羽子板に似ていることから付いた羽子板金物。言うほど似ていませんよね(;^_^A 昔は、そっくりだったそうです。金物も今の建築に合わせ、形を変えているんですね。

あらかじめ、羽子板金物に六角ボルトと

あらかじめ、羽子板金物に六角ボルトと

ワッシャーを

ワッシャーを

通しておきます。

通しておきます。

組み上げる木材も大量なら、使う金物も大量です(^^)/

組み上げる木材も大量なら、使う金物も大量です(^^)/

2階床下地が完成。

2階床下地が完成。

羽子板金物は、

羽子板金物は、

地震や台風時、梁や桁が柱から抜けるのを防ぎます。

地震や台風時、梁や桁が柱から抜けるのを防ぎます。

1階『✖』で組まれているのは、仮筋交い(かりすじかい)。

1階『✖』で組まれているのは、仮筋交い(かりすじかい)。

柱の垂直を測り、傾かないよう固定しています。

柱の垂直を測り、傾かないよう固定しています。

あくまでも仮の固定。今後、大工工事が進んでいく過程で外されます。

あくまでも仮の固定。今後、大工工事が進んでいく過程で外されます。

次の工程、2階床板が吊られています。

次の工程、2階床板が吊られています。

床板にも

床板にも

図面と同じ番号が振られています。記号番号を合わせて配置していくと

図面と同じ番号が振られています。記号番号を合わせて配置していくと

柱の位置で加工された場所がピッタリ組み合わさります。

柱の位置で加工された場所がピッタリ組み合わさります。

ここに、『に』通りの『3番』、2階管柱を組みます。

ここに、『に』通りの『3番』、2階管柱を組みます。

これから、2階工事に取り掛かります(^^)/

これから、2階工事に取り掛かります(^^)/

後半戦は次回に。

という事で

どうぞご安全に。