裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

玄関土間や玄関ポーチのコンクリートを打設し

玄関土間や玄関ポーチのコンクリートを打設し

基礎立ち上がりに

基礎立ち上がりに

土台を設置するための基準線が引かれました。

土台を設置するための基準線が引かれました。

土台設置中(^^)/

土台設置中(^^)/

土台に空けられた四角い穴”ほぞ穴”に柱が組まれます。土台と一体化するように建築する建物。土台が基礎から抜けないよう、緊結する必要があります。

土台に空けられた四角い穴”ほぞ穴”に柱が組まれます。土台と一体化するように建築する建物。土台が基礎から抜けないよう、緊結する必要があります。

そこで、土台と基礎をがっちり固定するのが、アンカーボルト。丸い穴に通っている金具です。

そこで、土台と基礎をがっちり固定するのが、アンカーボルト。丸い穴に通っている金具です。

アンカーボルト用の穴は現場で加工します。

アンカーボルト用の穴は現場で加工します。

土台にアンカーボルトの位置を印し

土台にアンカーボルトの位置を印し ドリルで穴を開けます。

ドリルで穴を開けます。

スクリューワッシャーで

スクリューワッシャーで

固定完了(^^)/

固定完了(^^)/

木材の接続部分。これは、アリ仕口(しぐち)という加工です。

木材の接続部分。これは、アリ仕口(しぐち)という加工です。

仕口は、T字や十字形の接合部に使用します。

仕口は、T字や十字形の接合部に使用します。

土台に印字されている記号番号『い6』。これは、『い』通りの6番を表していて、図面と同じ番号が振られています。

土台に印字されている記号番号『い6』。これは、『い』通りの6番を表していて、図面と同じ番号が振られています。

通りは写真手前から『いろはにほへと』順に。”真っ先に”という意味の『いの1番』。『い1』から柱を組んでいた事に由来しているだとか。今は、『い1』から組まなければならないという事はなくなってしまったんですが。。。

通りは写真手前から『いろはにほへと』順に。”真っ先に”という意味の『いの1番』。『い1』から柱を組んでいた事に由来しているだとか。今は、『い1』から組まなければならないという事はなくなってしまったんですが。。。

土台と基礎の間に挟んでいるのは”基礎パッキン”。コンクリートは湿気を帯びやすい性質。土台とコンクリートが直接触れ続ける事で、コンクリートの水分を土台が吸収し、土台の耐久性が低下する原因に。

土台と基礎の間に挟んでいるのは”基礎パッキン”。コンクリートは湿気を帯びやすい性質。土台とコンクリートが直接触れ続ける事で、コンクリートの水分を土台が吸収し、土台の耐久性が低下する原因に。

そこで基礎パッキンを挟み、湿気から土台を守ります。さらに基礎パッキンの穴が通気層になり床下を換気。床下が湿気を帯びる事を防ぎます。

そこで基礎パッキンを挟み、湿気から土台を守ります。さらに基礎パッキンの穴が通気層になり床下を換気。床下が湿気を帯びる事を防ぎます。

基礎パッキンは、穴が開いていない気密タイプもあります。気密パッキンは、床に断熱材を入れる事ができない、浴室や玄関土間に使います。

基礎パッキンは、穴が開いていない気密タイプもあります。気密パッキンは、床に断熱材を入れる事ができない、浴室や玄関土間に使います。

短い柱、床束(ゆかつか)を

短い柱、床束(ゆかつか)を

”大引き”に固定。1階床を支える大引き。その荷重を受ける床束。

”大引き”に固定。1階床を支える大引き。その荷重を受ける床束。

土台は基礎立ち上がりに設置され、柱から伝わる荷重を受け基礎に伝えます。

土台は基礎立ち上がりに設置され、柱から伝わる荷重を受け基礎に伝えます。

『土台』と『大引き』似ていますが、土台は柱からの荷重を、大引きは床の荷重を、それぞれ受けている荷重の場所に違いがあります。

『土台』と『大引き』似ていますが、土台は柱からの荷重を、大引きは床の荷重を、それぞれ受けている荷重の場所に違いがあります。

いよいよ上棟です(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎型枠が取れました(^^)/

基礎型枠が取れました(^^)/

建築後、床下となる基礎立ち上がり下スペース。水まわりのトラブルや点検で床下に潜る場合、床下点検口から目的の場所まで、這って進みます。

建築後、床下となる基礎立ち上がり下スペース。水まわりのトラブルや点検で床下に潜る場合、床下点検口から目的の場所まで、這って進みます。

点検口からどこへでも行けるように、基礎は玄関土間以外すべて、つながっています。お施主様は、基礎の中を歩いてみるのも迷路みたいで楽しいかも?!今だけの期間限定です(^^)

点検口からどこへでも行けるように、基礎は玄関土間以外すべて、つながっています。お施主様は、基礎の中を歩いてみるのも迷路みたいで楽しいかも?!今だけの期間限定です(^^)

玄関土間のコンクリート打設準備。コンクリート厚を確保しつつ、砕石をいれます。

玄関土間のコンクリート打設準備。コンクリート厚を確保しつつ、砕石をいれます。

土間は室内ですが、床に断熱材を入れる事ができません。床下まで室内とする基礎断熱をしていきます。土間をぐるっと囲うように断熱材をいれます。

土間は室内ですが、床に断熱材を入れる事ができません。床下まで室内とする基礎断熱をしていきます。土間をぐるっと囲うように断熱材をいれます。

そして、給排水管引き込み工事、進んできました。

そして、給排水管引き込み工事、進んできました。

基礎の外周に排水管を設置。

基礎の外周に排水管を設置。

スリーブで確保した穴に排水管を通し

スリーブで確保した穴に排水管を通し

外と内側の給排水管をつなぎます。

外と内側の給排水管をつなぎます。

黒い管は水道管。

黒い管は水道管。

水道管は白い筒状のヘッダーと接続。ヘッダーを通して各水栓へ水を運びます。

水道管は白い筒状のヘッダーと接続。ヘッダーを通して各水栓へ水を運びます。

オレンジの管はお湯を運びます。

オレンジの管はお湯を運びます。

水色やオレンジの管は

水色やオレンジの管は

白い管の架橋ポリエチレン管の2重構造になっていて、白い管の架橋ポリエチレン管を保護しています。

白い管の架橋ポリエチレン管の2重構造になっていて、白い管の架橋ポリエチレン管を保護しています。

グレーの管は排水管。塩化ビニール管の肉薄タイプ、VU管を使います。ちなみに肉厚タイプのVP管は大きな圧力がかかる場所に使われます。

グレーの管は排水管。塩化ビニール管の肉薄タイプ、VU管を使います。ちなみに肉厚タイプのVP管は大きな圧力がかかる場所に使われます。

排水管の近くに出ている”まる”は、マス。

排水管の近くに出ている”まる”は、マス。

排水管を方向転換するポイントなど、詰まりやすい所に設置されます。

排水管を方向転換するポイントなど、詰まりやすい所に設置されます。

マスの底は排水管と同じ形で溝が切られていて、汚水が流れやすいようになっています。清掃や点検、トラブル発生時、早急に対応できるよう設置されます。

マスの底は排水管と同じ形で溝が切られていて、汚水が流れやすいようになっています。清掃や点検、トラブル発生時、早急に対応できるよう設置されます。

基礎工事が終わり、大工工事へと移って行きます。

基礎工事が終わり、大工工事へと移って行きます。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎立ち上がりコンクリートが打設され、型枠を外している所です。ここに至るまでを過去の現場で紹介します。

基礎立ち上がりコンクリートが打設され、型枠を外している所です。ここに至るまでを過去の現場で紹介します。

立ち上がりコンクリート用の型枠を設置します。

立ち上がりコンクリート用の型枠を設置します。

型枠の下の隙間からコンクリートが漏れないよう、桟木(さんぎ)を固定。

型枠の下の隙間からコンクリートが漏れないよう、桟木(さんぎ)を固定。

型枠と型枠の間にコンクリートを打設します。

型枠と型枠の間にコンクリートを打設します。

立ち上がりコンクリート打設後に突然現れる、短い金具。これはアンカーボルトといい、土台と基礎をガッチリ固定する金物です。地上から見えている姿は10cmほどですが

立ち上がりコンクリート打設後に突然現れる、短い金具。これはアンカーボルトといい、土台と基礎をガッチリ固定する金物です。地上から見えている姿は10cmほどですが

アンカーボルトの長さは約40cm。コンクリートに埋まる下側は、L字型。地震や台風時の引っ張り力に抵抗します。

アンカーボルトの長さは約40cm。コンクリートに埋まる下側は、L字型。地震や台風時の引っ張り力に抵抗します。

アンカーボルトがコンクリート打設後に突然現れるのは、打設しながら埋め込んでいるからです。

アンカーボルトがコンクリート打設後に突然現れるのは、打設しながら埋め込んでいるからです。

立ち上がりコンクリートは

立ち上がりコンクリートは

レベルポインターの羽根まで打設するので

レベルポインターの羽根まで打設するので

打設後のレベルポインターは、頭だけが見える状態に。

打設後のレベルポインターは、頭だけが見える状態に。

こちらが仕上がり後。明らかに表面の質感が違いますよね(^^)/

こちらが仕上がり後。明らかに表面の質感が違いますよね(^^)/

その正体が”天端レベラー”

その正体が”天端レベラー”

トロトロした天端レベラーは、立ち上がりコンクリートに流すだけで、自然に水平を作ってくれます。

トロトロした天端レベラーは、立ち上がりコンクリートに流すだけで、自然に水平を作ってくれます。

天端レベラーは、レベルポインターの”てっぺん”が見える高さまで流します。

天端レベラーは、レベルポインターの”てっぺん”が見える高さまで流します。

こんな感じ(^^)/

こんな感じ(^^)/

養生期間を置き、型枠を外します。

養生期間を置き、型枠を外します。

基礎工事、大詰めです。

基礎工事、大詰めです。

続いて、スリーブで確保した穴に給排水管を引き込む工事に移っていきます。

続いて、スリーブで確保した穴に給排水管を引き込む工事に移っていきます。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店、皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

コンクリート打設後、一定の時間を置き”コテ押さえ”を行います。

コンクリート打設後、一定の時間を置き”コテ押さえ”を行います。

コテを使いきれいな表面に整えるだけでなく、緻密な表面にする事で二酸化炭素、酸素、水分などの劣化因子の侵入速度を遅らせ、耐久性の高い打ち放し面を作ります。

コテを使いきれいな表面に整えるだけでなく、緻密な表面にする事で二酸化炭素、酸素、水分などの劣化因子の侵入速度を遅らせ、耐久性の高い打ち放し面を作ります。

コテ押さえの際、靴跡のくぼみが軽減するコンクリート下駄。

コテ押さえの際、靴跡のくぼみが軽減するコンクリート下駄。

かんじきと同じです(^^)/

かんじきと同じです(^^)/

先がとがったコテ

先がとがったコテ

丸まったコテの2種類のコテを使い仕上げます。

丸まったコテの2種類のコテを使い仕上げます。

コンクリートが固まり始めた頃、再度コテで振動を与えると再び柔らかさを取り戻し、その時点で仕上げる事で緻密なコンクリート表面になります。

コンクリートが固まり始めた頃、再度コテで振動を与えると再び柔らかさを取り戻し、その時点で仕上げる事で緻密なコンクリート表面になります。

養生中。

養生中。

ベースコンクリートに立ち上がり枠の基準線が引かれました。

ベースコンクリートに立ち上がり枠の基準線が引かれました。

丸い筒は、給排水管を通す穴を確保するスリーブです。

丸い筒は、給排水管を通す穴を確保するスリーブです。

コンクリート打設前にあらかじめ設置しておきます。

コンクリート打設前にあらかじめ設置しておきます。

ホールダウン金物。長さは約90cm。柱が土台から抜けるのを防ぐ金物です。地震や台風などの引っ張りの力に抵抗する為

ホールダウン金物。長さは約90cm。柱が土台から抜けるのを防ぐ金物です。地震や台風などの引っ張りの力に抵抗する為

コンクリートに埋まる下側は、U字になっています。

コンクリートに埋まる下側は、U字になっています。

オレンジの棒は、レベルポインター。立ち上がりコンクリートを水平に打設する為の目印。ネジのようにクルクル回して高さを調整します。

オレンジの棒は、レベルポインター。立ち上がりコンクリートを水平に打設する為の目印。ネジのようにクルクル回して高さを調整します。

レベルポインターのてっぺんの赤色は『高さ調整したよ!』という印です。

レベルポインターのてっぺんの赤色は『高さ調整したよ!』という印です。

この後、立ち上がりコンクリートを打設していきます。

この後、立ち上がりコンクリートを打設していきます。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

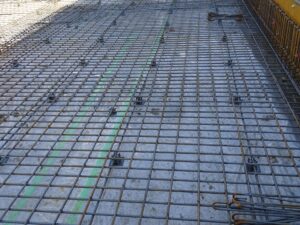

鉄筋を組み立てる、配筋工事が始まりました!

鉄筋を組み立てる、配筋工事が始まりました!

鉄筋+コンクリート=鉄筋コンクリートとなるために、まず鉄筋を組み立てます。鉄筋とコンクリートはお互いの弱点を補い合って強度をさらに高めます。

鉄筋+コンクリート=鉄筋コンクリートとなるために、まず鉄筋を組み立てます。鉄筋とコンクリートはお互いの弱点を補い合って強度をさらに高めます。

鉄筋の間に挟んでいるのは、スペーサーブロック。鉄筋は決められた厚さのコンクリートで覆う事で、鉄筋の強度が保たれます。その厚さを確保しているのがスペーサーブロックです。

鉄筋の間に挟んでいるのは、スペーサーブロック。鉄筋は決められた厚さのコンクリートで覆う事で、鉄筋の強度が保たれます。その厚さを確保しているのがスペーサーブロックです。

こちらはドーナツスペーサー。こちらもコンクリートの厚さを確保するものです。

こちらはドーナツスペーサー。こちらもコンクリートの厚さを確保するものです。

鉄筋は、”ハッカー”という工具を使って

鉄筋は、”ハッカー”という工具を使って

結束線で

結束線で

固定します。

固定します。

ハッカーの半分から上が、クルクル回転するようになっていて

ハッカーの半分から上が、クルクル回転するようになっていて

結束線をクルクル巻き付けるように固定。

結束線をクルクル巻き付けるように固定。

配筋が終わると、コンクリートを打設していきます!

配筋が終わると、コンクリートを打設していきます!

ミキサー車(^^)/固まる前のコンクリート、生コンクリートを現場に運びます。コンクリートは、セメント、水、砂、砂利を混ざ合わせた物。時間の経過とともに、重たい物は沈み、軽い物を浮き、分離してしまいます。それを防ぐ為に、回転させながら現場に運んでくれるのがミキサー車です。

ミキサー車(^^)/固まる前のコンクリート、生コンクリートを現場に運びます。コンクリートは、セメント、水、砂、砂利を混ざ合わせた物。時間の経過とともに、重たい物は沈み、軽い物を浮き、分離してしまいます。それを防ぐ為に、回転させながら現場に運んでくれるのがミキサー車です。

ミキサー車から生コンクリートをポンプ車へ移し

ミキサー車から生コンクリートをポンプ車へ移し

ポンプ車が生コンクリートを圧送、

ポンプ車が生コンクリートを圧送、

打設していきます。

打設していきます。

打設しながら、コンクリート用振動機で振動を与え、

打設しながら、コンクリート用振動機で振動を与え、

余分な空気を外に出し、コンクリートの密度を高めます。

余分な空気を外に出し、コンクリートの密度を高めます。

打ちたてのコンクリートは、ツヤツヤです(^^)

打ちたてのコンクリートは、ツヤツヤです(^^)

この後、”押さえ”という工程に入ります。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

こちらの現場は、地盤調査の結果『地盤改良必要なし』となり、基礎工事が進んでいます。過去の現場写真を混ぜながら、説明していきます。

こちらの現場は、地盤調査の結果『地盤改良必要なし』となり、基礎工事が進んでいます。過去の現場写真を混ぜながら、説明していきます。

基礎の底となる深さまで掘ります。

基礎の底となる深さまで掘ります。

砕いた石”砕石(さいせき)”を

砕いた石”砕石(さいせき)”を

敷地全体に敷き

敷地全体に敷き

転圧機で

転圧機で

締め固めます。

締め固めます。

建物が建つ周りに、

建物が建つ周りに、

捨てコンクリートを打設します。

捨てコンクリートを打設します。

捨てコンクリートは、建物の高さの基準となり

捨てコンクリートは、建物の高さの基準となり

建物を形作る型枠の土台にもなり、さらに基準線が印されます。捨てコンクリートの厚さは約5cm。構造に関係ないので、強度は必要ありません。

建物を形作る型枠の土台にもなり、さらに基準線が印されます。捨てコンクリートの厚さは約5cm。構造に関係ないので、強度は必要ありません。

何もない場所に、水平垂直の建物を建築するためには、基準となる物が必要です。捨てコンクリートは、構造に関係はありませんが、大事な役割を果たしています。

何もない場所に、水平垂直の建物を建築するためには、基準となる物が必要です。捨てコンクリートは、構造に関係はありませんが、大事な役割を果たしています。

型枠が設置されました。型枠内にコンクリートを打設していくので

型枠が設置されました。型枠内にコンクリートを打設していくので

型枠がコンクリートの圧力に負けて倒れないよう、単管パイプと支柱で支えます。

型枠がコンクリートの圧力に負けて倒れないよう、単管パイプと支柱で支えます。

全体に敷かれているビニールシートは、地面からの湿気を防ぐ”防湿シート”です。

全体に敷かれているビニールシートは、地面からの湿気を防ぐ”防湿シート”です。

地面の湿気を防ぐ対策は、厚さ6cmのコンクリートを打設する事でも防ぐ事ができます。大洋工務店は、15cm厚のコンクリートを打つので、防湿シートは敷かなくても問題ありません。が、念には念をです(^^)/

地面の湿気を防ぐ対策は、厚さ6cmのコンクリートを打設する事でも防ぐ事ができます。大洋工務店は、15cm厚のコンクリートを打つので、防湿シートは敷かなくても問題ありません。が、念には念をです(^^)/

この後、鉄筋を組んでいきます!

ブログの締めの言葉、『どうぞご安全に』聞きなじみがないと思います。

製造業や建設業の現場で、注意喚起をする為の言葉です。

という事で

どうぞご安全に。