裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

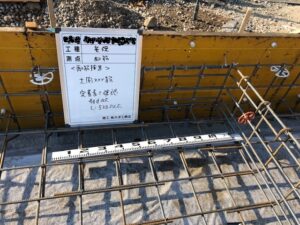

鉄筋が組まれました。

鉄筋が組まれました。

図面通り正しく組まれているかを確認しています。鉄筋の太さや間隔

図面通り正しく組まれているかを確認しています。鉄筋の太さや間隔

人が通る場所は鉄筋の間隔を狭くして強度を上げます。その間隔が正しく組まれているか

人が通る場所は鉄筋の間隔を狭くして強度を上げます。その間隔が正しく組まれているか

鉄筋がコンクリートから抜けないように埋めこむため、定着の長さという物が決められています。その長さが取れているか。

鉄筋がコンクリートから抜けないように埋めこむため、定着の長さという物が決められています。その長さが取れているか。

立ち上がりの鉄筋の間隔、鉄筋の太さが合っているか確認をします。

立ち上がりの鉄筋の間隔、鉄筋の太さが合っているか確認をします。

お馴染み?!のスペーサーブロックですが

お馴染み?!のスペーサーブロックですが

こちらは、ドーナツスペーサー。形は違いますが、役目はスペーサーブロックと同じで、鉄筋を覆うコンクリートの厚みを確保するもの。型枠と鉄筋の間のコンクリート厚を確保しています。

こちらは、ドーナツスペーサー。形は違いますが、役目はスペーサーブロックと同じで、鉄筋を覆うコンクリートの厚みを確保するもの。型枠と鉄筋の間のコンクリート厚を確保しています。

ベースコンクリートを打設(^^)/

ベースコンクリートを打設(^^)/

表面がツルツルになりました。ここに至るまでに、3回の”押さえ”という工程を踏みます。

表面がツルツルになりました。ここに至るまでに、3回の”押さえ”という工程を踏みます。

押さえは、表面がきれいに仕上がるだけでなく、表面の密度を高め強化することを目的としています。

押さえは、表面がきれいに仕上がるだけでなく、表面の密度を高め強化することを目的としています。

跡がつかないように、”カンジキ”かわりの足場板を使って移動しますよ(^^)/

跡がつかないように、”カンジキ”かわりの足場板を使って移動しますよ(^^)/

コンクリートの養生期間を置き、立ち上がりコンクリートの準備が始まります。

コンクリートの養生期間を置き、立ち上がりコンクリートの準備が始まります。

という事で

どうぞご安全に。

函南町S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町S様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎立ち上がりコンクリート打設に向け、準備が始まりました。

基礎立ち上がりコンクリート打設に向け、準備が始まりました。

ホールダウン金物の設置。これは、土台から柱が抜けるのを防ぐ金物。最終的には、1階床上で柱に固定します。長さは約90cm。

ホールダウン金物の設置。これは、土台から柱が抜けるのを防ぐ金物。最終的には、1階床上で柱に固定します。長さは約90cm。

オレンジの棒は、立ち上がりコンクリートの高さの目印”レベルポインター”。1本1本機械で高さを合わせ

オレンジの棒は、立ち上がりコンクリートの高さの目印”レベルポインター”。1本1本機械で高さを合わせ

高さ調節が済んだよ!という目印で、レベルポインターの真ん中を黒で塗っています。

高さ調節が済んだよ!という目印で、レベルポインターの真ん中を黒で塗っています。

黒い印が残るように、コンクリートを打っていきます。

黒い印が残るように、コンクリートを打っていきます。

丸い筒は、給排水管のスペースを確保する”スリーブ”

丸い筒は、給排水管のスペースを確保する”スリーブ”

コンクリートを打った後穴を開ける場合、鉄筋を切断してしまう危険が伴ないます。最初から穴を確保しておいた方が手間もかからず安心です。

コンクリートを打った後穴を開ける場合、鉄筋を切断してしまう危険が伴ないます。最初から穴を確保しておいた方が手間もかからず安心です。

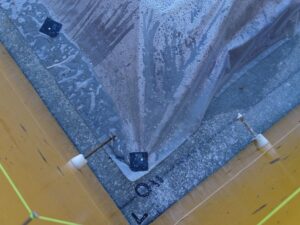

ベースコンクリートに、立ち上がり枠設置をするための基準線が引かれています。

ベースコンクリートに、立ち上がり枠設置をするための基準線が引かれています。

『HD=ホールダウン金物』

『HD=ホールダウン金物』

トラ??? これは、”トランシット”という水平や垂直を測る機械で引いた基準線。この線を基準に立ち上がり枠の墨出しをしていきます。

トラ??? これは、”トランシット”という水平や垂直を測る機械で引いた基準線。この線を基準に立ち上がり枠の墨出しをしていきます。

型枠が設置され

型枠が設置され

コンクリートも打設完了(^^)/この時突然顔を出すのが、アンカーボルト。土台と基礎をつなぐ金物です。

コンクリートも打設完了(^^)/この時突然顔を出すのが、アンカーボルト。土台と基礎をつなぐ金物です。

アンカーボルトは、長さ約40cm。引っ張りの力に抵抗する為、L字型になっています。

アンカーボルトは、長さ約40cm。引っ張りの力に抵抗する為、L字型になっています。

コンクリートに埋まってしまうと分からないんですが、実はアンカーボルトも結構長いんです!

コンクリートに埋まってしまうと分からないんですが、実はアンカーボルトも結構長いんです! ”黒いポチ”。元の姿は

”黒いポチ”。元の姿は

オレンジの棒、レベルポインターです(^^)

オレンジの棒、レベルポインターです(^^)

立ち上がりコンクリートの養生期間をおき、型枠を外していきます。

立ち上がりコンクリートの養生期間をおき、型枠を外していきます。

という事で

どうぞご安全に。

沼津市K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市K様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟から3日後です。

上棟から3日後です。

ブルーシートに覆われていてよく見えませんが

ブルーシートに覆われていてよく見えませんが

壁に構造用ハイベストウッドが付きました!

壁に構造用ハイベストウッドが付きました!

上棟直後は、柱や梁などがむき出し。雨の影響を少なくするため、外まわりから工事を進めます。なので、上棟直後の骨ばった姿が見られるのは、ほんの少しの間だけ!!3日後で四角い箱になります。

上棟直後は、柱や梁などがむき出し。雨の影響を少なくするため、外まわりから工事を進めます。なので、上棟直後の骨ばった姿が見られるのは、ほんの少しの間だけ!!3日後で四角い箱になります。

この日の大工さんは、空が見える三角形に

この日の大工さんは、空が見える三角形に

構造用ハイベストウッドを貼る所でした(^^)構造用ハイベストウッドは、地震や台風などの力を壁面全体で受け止めるので、接合部へ偏った力の集中を防ぎます。主に廃材を再利用しているので、地球にやさしい材料です。

構造用ハイベストウッドを貼る所でした(^^)構造用ハイベストウッドは、地震や台風などの力を壁面全体で受け止めるので、接合部へ偏った力の集中を防ぎます。主に廃材を再利用しているので、地球にやさしい材料です。

屋根に防水シートの改質アスファルトルーフィング。

屋根に防水シートの改質アスファルトルーフィング。

屋根は雨を直接受けるので、上棟直後に防水シートを敷きます。これは、仕上げ材から漏れてきたわずかな雨水を室内に侵入するのを防ぐシートです。

屋根は雨を直接受けるので、上棟直後に防水シートを敷きます。これは、仕上げ材から漏れてきたわずかな雨水を室内に侵入するのを防ぐシートです。

室内は、サッシ枠が搬入され

室内は、サッシ枠が搬入され

赤い線の下側”窓台”、上側”窓まぐさ”が組まれ、窓の取付け準備が始まっています。どちらも窓を支える木材ですが、組まれる位置によって名前が違うという建築あるある、ややこしいというか、同じでいいんじゃない?!と思う皆川です。

赤い線の下側”窓台”、上側”窓まぐさ”が組まれ、窓の取付け準備が始まっています。どちらも窓を支える木材ですが、組まれる位置によって名前が違うという建築あるある、ややこしいというか、同じでいいんじゃない?!と思う皆川です。

大きな窓はガラスが入ってないんですが、小さな窓はガラス入りで搬入されます。外まわりを優先に工事が進むので、窓の登場は意外と早いんです!

大きな窓はガラスが入ってないんですが、小さな窓はガラス入りで搬入されます。外まわりを優先に工事が進むので、窓の登場は意外と早いんです!

現場でよく見かけるこいつ!

現場でよく見かけるこいつ! 釘なんですよ(^^)/

釘なんですよ(^^)/

釘打ち機にセットするので、ワイヤーで留められた釘が

釘打ち機にセットするので、ワイヤーで留められた釘が

クルっとされているんです(^^)

クルっとされているんです(^^) 色が違うのは、太さの違い。打ち間違いを防ぎます。

色が違うのは、太さの違い。打ち間違いを防ぎます。

これから、この釘たちをたくさん打っていきます!

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

ブルーシートで覆われているのは、バルコニーです。まだ防水工事が終わっていないのでそれまでの養生です。

ブルーシートで覆われているのは、バルコニーです。まだ防水工事が終わっていないのでそれまでの養生です。

窓がつきました(^^)/

窓がつきました(^^)/

窓の下側に付いているのは、水切りシートです。窓は壁に穴を開けて取りつけているので、水対策は必須です!!

窓の下側に付いているのは、水切りシートです。窓は壁に穴を開けて取りつけているので、水対策は必須です!!

下屋(げや)に、屋根仕上げ材のガルバリウム鋼板が付き

下屋(げや)に、屋根仕上げ材のガルバリウム鋼板が付き

母屋(おもや)も貼る準備が始まりました(^^)/ ちなみに屋根をはってくれるのは板金屋さんです。

母屋(おもや)も貼る準備が始まりました(^^)/ ちなみに屋根をはってくれるのは板金屋さんです。

屋根の先端には、雨水が下側にまわり込まないように、水切りが付けられます。

屋根の先端には、雨水が下側にまわり込まないように、水切りが付けられます。

室内は、筋交いや柱を

室内は、筋交いや柱を

金物で固定しています。

金物で固定しています。

基礎から登場していた、ホールダウン金物も柱に固定されました(^^)/

基礎から登場していた、ホールダウン金物も柱に固定されました(^^)/

木造建物用制震装置の”ダイナコンティ”も取付け完了!

木造建物用制震装置の”ダイナコンティ”も取付け完了!

筒状のダンパーにはオイルが入っていて、地震の揺れる方向と反対に動き、揺れにブレーキを掛けます。早い揺れはゆっくりに、大きい揺れは小さく。ダンパーはボックスティッシュほどの大きさです。

筒状のダンパーにはオイルが入っていて、地震の揺れる方向と反対に動き、揺れにブレーキを掛けます。早い揺れはゆっくりに、大きい揺れは小さく。ダンパーはボックスティッシュほどの大きさです。

見た目はコンパクトですが、建物に伝わる地震のエネルギーが約20%~40%軽減されます。また繰り返し起こる地震に変らぬ効果を発揮するので、建物のダメージが少なく済みます。

見た目はコンパクトですが、建物に伝わる地震のエネルギーが約20%~40%軽減されます。また繰り返し起こる地震に変らぬ効果を発揮するので、建物のダメージが少なく済みます。

電気配線工事も始まっています。

電気配線工事も始まっています。

仮の位置でスイッチやコンセントボックスが留められています。これから、現場にてお施主様に確認してもらいながら、高さや場所を決めていきます。コンセントやスイッチの位置は、生活してみると『ここにほしかった~』『こっちにすればよかった!』がありがちなので、現場でシュミレーションしてください(^^)

仮の位置でスイッチやコンセントボックスが留められています。これから、現場にてお施主様に確認してもらいながら、高さや場所を決めていきます。コンセントやスイッチの位置は、生活してみると『ここにほしかった~』『こっちにすればよかった!』がありがちなので、現場でシュミレーションしてください(^^)

ユニットバス設置の準備が整っています!

ユニットバス設置の準備が整っています!

浴槽が入るので、床に断熱材が入れられない浴室は”基礎断熱”です。

浴槽が入るので、床に断熱材が入れられない浴室は”基礎断熱”です。

断熱材を、基礎立ち上がりに沿って入れます。隙間を埋めるモコモコ。これは発泡ウレタンの断熱材です。

断熱材を、基礎立ち上がりに沿って入れます。隙間を埋めるモコモコ。これは発泡ウレタンの断熱材です。

バルコニーにモルタルで勾配がつけられました。防水工事はこれからです。

バルコニーにモルタルで勾配がつけられました。防水工事はこれからです。

床材が搬入されています。

床材が搬入されています。

大工工事は外まわりから室内へと移っていきます!

という事で

どうぞご安全に。

沼津市K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市K様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟に向けて工事が始まりました(^^)/

上棟に向けて工事が始まりました(^^)/

土台に柱を組みます。

土台に柱を組みます。

その階だけに立つ柱”管柱(くだばしら )”を組んでいます。

その階だけに立つ柱”管柱(くだばしら )”を組んでいます。

管柱のあとは、1階床の高さで建物をグルっと囲っている”胴差し(どうさし)”や梁、桁の横架材に取り掛かります。

管柱のあとは、1階床の高さで建物をグルっと囲っている”胴差し(どうさし)”や梁、桁の横架材に取り掛かります。

管柱のほぞ凸と、横架材のほぞ穴凹を合わせて

管柱のほぞ凸と、横架材のほぞ穴凹を合わせて

木槌で『ゴン!ゴン!』

木槌で『ゴン!ゴン!』

この段階では、柱は固定されていません。想像以上に揺れます(>_<)

この段階では、柱は固定されていません。想像以上に揺れます(>_<) しかも、2階の高さでの力仕事ですからね!!私は、足場が揺れるだけでも「ヒィッ!!」ってなります(; ・`д・´)

しかも、2階の高さでの力仕事ですからね!!私は、足場が揺れるだけでも「ヒィッ!!」ってなります(; ・`д・´)

上棟は、その日組み上げる材料だけではなく、その後すぐ使う材料も準備しておきます。材料を吊ってもらうタイミングも大事!そのへんのチームワークは抜群です(^^)v

上棟は、その日組み上げる材料だけではなく、その後すぐ使う材料も準備しておきます。材料を吊ってもらうタイミングも大事!そのへんのチームワークは抜群です(^^)v

2階床下地まで完成(^^)/

2階床下地まで完成(^^)/

上棟から1週間後くらいに使う1階床板です。厚さ28㎜の合板は重たいんです!なのでクレーンで吊ってもらった方が効率も◎!

上棟から1週間後くらいに使う1階床板です。厚さ28㎜の合板は重たいんです!なのでクレーンで吊ってもらった方が効率も◎!

2階床板が貼られ、建物が少し肉付いてきました(^^)

2階床板が貼られ、建物が少し肉付いてきました(^^)

梁が羽子板金物で固定されています。

梁が羽子板金物で固定されています。

地震や台風によって梁が抜け落ちるのを防ぐ補強金物です。

地震や台風によって梁が抜け落ちるのを防ぐ補強金物です。

2階の管柱を立てています。

2階の管柱を立てています。

1階と同じように凹と

1階と同じように凹と

凸を合わせて

凸を合わせて

管柱を「ゆ~ら、ゆ~ら」と揺らして組みます。

管柱を「ゆ~ら、ゆ~ら」と揺らして組みます。

その頃、下では空きスペースに木材が置かれ始めました。トラック3台分の木材が大工さんの指示を待っています。大工さんはクレーンに吊ってほしい木材やら、置き場所の指示をしつつ、木材を組み上げていきます!

その頃、下では空きスペースに木材が置かれ始めました。トラック3台分の木材が大工さんの指示を待っています。大工さんはクレーンに吊ってほしい木材やら、置き場所の指示をしつつ、木材を組み上げていきます!

2階管柱の後は

2階管柱の後は

横架材を組みます。

横架材を組みます。

朝8時からスタートして、3時間ほどで2階フォルムが見えてきました(^^)/

朝8時からスタートして、3時間ほどで2階フォルムが見えてきました(^^)/

工事は、屋根を構成する小屋組みに突入!

工事は、屋根を構成する小屋組みに突入!

赤マルは”棟木(むなぎ)”、黒マルは母屋(もや)。位置によって名前が違います。上棟は、建物の一番高い場所にある棟木まで組むことを言います。この段階でも上棟なんですが

赤マルは”棟木(むなぎ)”、黒マルは母屋(もや)。位置によって名前が違います。上棟は、建物の一番高い場所にある棟木まで組むことを言います。この段階でも上棟なんですが

屋根の下地”野地板(のじいた)”まではっていきます!野地板を支える垂木(たるき)が掛けられました。

屋根の下地”野地板(のじいた)”まではっていきます!野地板を支える垂木(たるき)が掛けられました。

こちらの屋根は5寸勾配。約26度。勾配の数字が大きくなるほど、角度が急になります。

こちらの屋根は5寸勾配。約26度。勾配の数字が大きくなるほど、角度が急になります。

下から見ているだけでも、ヒヤヒヤ(>_<)

下から見ているだけでも、ヒヤヒヤ(>_<)

大工さん曰く、5寸勾配が歩ける限界だそうです。6寸になると足場が必要になります。

大工さん曰く、5寸勾配が歩ける限界だそうです。6寸になると足場が必要になります。

野地板を吊り上げると、クレーンのお仕事は終了です!小さくなって帰り支度。

野地板を吊り上げると、クレーンのお仕事は終了です!小さくなって帰り支度。

無事、上棟です。

無事、上棟です。

朝方まで降っていた雨が止み、暖かい1日の工事となりました。

朝方まで降っていた雨が止み、暖かい1日の工事となりました。

現場のみなさん、ありがとうございました<(_ _)>

K様、上棟おめでとうございます!

これから大工工事が進んでいきます。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

こちらの現場は、”地盤改良工事は必要ない”という結果が出ましたので、基礎工事を始めます!

こちらの現場は、”地盤改良工事は必要ない”という結果が出ましたので、基礎工事を始めます!

”根切り”と言って、基礎の底となる深さまで掘ります。

”根切り”と言って、基礎の底となる深さまで掘ります。

”砕石”を

”砕石”を

建物が建つ場所に敷き

建物が建つ場所に敷き

転圧機で締め固めます。少し高くなっている場所に建物が建ち、その周りに捨てコンクリートを打ちます。

転圧機で締め固めます。少し高くなっている場所に建物が建ち、その周りに捨てコンクリートを打ちます。

ミキサー車が到着!

ミキサー車が到着!

捨てコンクリートは、手押し車に1回分ずつ生コンを入れてもらい

捨てコンクリートは、手押し車に1回分ずつ生コンを入れてもらい

運びます。

運びます。

コテで生コンを整え

コテで生コンを整え

均し道具で

均し道具で

タプタプします。余分な空気を抜きコンクリートを締め固めます。

タプタプします。余分な空気を抜きコンクリートを締め固めます。

表面には、均し道具のあと。

表面には、均し道具のあと。

それがコテで表面をなでると

それがコテで表面をなでると

ツヤっときれいになります(^^)

ツヤっときれいになります(^^)

捨てコンクリート打設完了!

捨てコンクリート打設完了! 捨てコンクリートは、基準線を印したり

捨てコンクリートは、基準線を印したり

型枠の土台となります。

型枠の土台となります。

型枠の内側に大量のコンクリートを打設します。コンクリート打設時の圧力に負けないよう

型枠の内側に大量のコンクリートを打設します。コンクリート打設時の圧力に負けないよう

単管パイプや

単管パイプや

支柱で支えます。

支柱で支えます。

地盤面からの湿気をシャットダウンする防湿シートが敷かれました。

地盤面からの湿気をシャットダウンする防湿シートが敷かれました。

この後は、鉄筋を組んでいきます。

という事で

どうぞご安全に。

沼津市K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市K様邸、新築工事の様子を紹介します。

土台、据え付け中(^^)/土台は、基礎立ち上がりの上の木材。

土台、据え付け中(^^)/土台は、基礎立ち上がりの上の木材。

基礎はコンクリート、建物は木材。その仲介役が土台です。

基礎はコンクリート、建物は木材。その仲介役が土台です。

基礎に埋め込んだ

基礎に埋め込んだ

アンカーボルトで

アンカーボルトで

土台と基礎をガッチリ留めます。

土台と基礎をガッチリ留めます。

土台に空いている穴、”ほぞ穴”に柱が組まれます。

土台に空いている穴、”ほぞ穴”に柱が組まれます。

基礎立ち上りに固定されていない木材”大引き(おおびき)”。

基礎立ち上りに固定されていない木材”大引き(おおびき)”。

大引きに、床束(ゆかつか)を取り付けます。

大引きに、床束(ゆかつか)を取り付けます。

床束は、大引きや1階床を支え荷重を地面に伝えます。ちなみに束は床と屋根にもあるんですよ。屋根を構成する小屋組みにあるのは、小屋束(こやつか)と言います。

床束は、大引きや1階床を支え荷重を地面に伝えます。ちなみに束は床と屋根にもあるんですよ。屋根を構成する小屋組みにあるのは、小屋束(こやつか)と言います。

床束を取り付けたら、組んでいきます。

床束を取り付けたら、組んでいきます。

複雑な形の接合部。これは蟻継手(ありつぎて)。

複雑な形の接合部。これは蟻継手(ありつぎて)。

機械でカットされるので、ジャストサイズです(^^)/

機械でカットされるので、ジャストサイズです(^^)/

土台と基礎の間に挟む、基礎パッキン。床下の通気層になっているんですが、

土台と基礎の間に挟む、基礎パッキン。床下の通気層になっているんですが、

テープが貼られています。せっかくの通気が。。。これは、雨の侵入を防ぐ防水テープです。どうしても、通気の穴から雨が入ってきて床下が水気を帯びてしまうそうです。なので、もう少し工事が進んで、水対策が完了した所でテープを剥がします。

テープが貼られています。せっかくの通気が。。。これは、雨の侵入を防ぐ防水テープです。どうしても、通気の穴から雨が入ってきて床下が水気を帯びてしまうそうです。なので、もう少し工事が進んで、水対策が完了した所でテープを剥がします。

上棟に使う金物。

上棟に使う金物。

羽子板に似ているから”羽子板金物”。梁が抜けるのを防ぐ金物です。『これ、そんなに羽子板に似てないですよね~』のわたしのつぶやきに『昔は、そっくりだったんだよ!!』と大工さん。木材の組み方も変わって、金物も変化しているという事ですね。

羽子板に似ているから”羽子板金物”。梁が抜けるのを防ぐ金物です。『これ、そんなに羽子板に似てないですよね~』のわたしのつぶやきに『昔は、そっくりだったんだよ!!』と大工さん。木材の組み方も変わって、金物も変化しているという事ですね。

羽子板金物に六角ボルトを

羽子板金物に六角ボルトを

組み合わせます。金物準備も上棟前のお仕事です。

組み合わせます。金物準備も上棟前のお仕事です。

土台据え付け後

土台据え付け後

防蟻処理を行います。土台に薬剤を撒き

防蟻処理を行います。土台に薬剤を撒き

足場を掛け

足場を掛け

上棟時の木材が少し搬入されました。

上棟時の木材が少し搬入されました。

上棟準備完了(^^)/

後は、悪天候にならない事を願うだけ。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟より3日後。

上棟より3日後。

壁に付いたのは、構造用ハイベストウッド。上棟直後は、柱などがむき出し。雨の影響を少なくするために、外まわりの工事を優先に進めていきます。

壁に付いたのは、構造用ハイベストウッド。上棟直後は、柱などがむき出し。雨の影響を少なくするために、外まわりの工事を優先に進めていきます。

土台、柱、横架材を構造用ハイベストウッドで一体化し、建物全体を1つの箱にします。地震や台風などの水平の力に対し、壁面で抵抗しバランスよく力を分散させます。面で受けるので、どこか1ヶ所に力が加わる事を防ぎます。

土台、柱、横架材を構造用ハイベストウッドで一体化し、建物全体を1つの箱にします。地震や台風などの水平の力に対し、壁面で抵抗しバランスよく力を分散させます。面で受けるので、どこか1ヶ所に力が加わる事を防ぎます。

屋根に、改質アスファルトルーフィング。屋根用の防水シートです。屋根材のわずかな隙間から侵入してきた雨水をブロックしてくれます。屋根は雨の影響を受ける代表選手。上棟後すぐに施工します。

屋根に、改質アスファルトルーフィング。屋根用の防水シートです。屋根材のわずかな隙間から侵入してきた雨水をブロックしてくれます。屋根は雨の影響を受ける代表選手。上棟後すぐに施工します。

柱と柱の間の柱、間柱(まばしら)が組まれました。少し細い柱で、室内の壁を支えます。

柱と柱の間の柱、間柱(まばしら)が組まれました。少し細い柱で、室内の壁を支えます。

斜めに掛かっているのは、筋交い(すじかい)。こちらは、台風や地震などの水平の力に抵抗する大事な部材なので

斜めに掛かっているのは、筋交い(すじかい)。こちらは、台風や地震などの水平の力に抵抗する大事な部材なので

筋交いに欠きこみをしてはいけません!

筋交いに欠きこみをしてはいけません!

間柱を加工して筋交いを組んでいます。

間柱を加工して筋交いを組んでいます。

窓の準備が始まりました。四角の中に”窓”を付けます。外まわりを優先に工事が進んでいくので、外観は早い段階で家らしくなってきますよ(^^)/

窓の準備が始まりました。四角の中に”窓”を付けます。外まわりを優先に工事が進んでいくので、外観は早い段階で家らしくなってきますよ(^^)/

1階床を

1階床を

貼り始めました(^^)/

貼り始めました(^^)/

大引きに付いている”束(つか)”の高さを調節して固定します。束は大引きや1階床を支え荷重を地面に伝えます。

大引きに付いている”束(つか)”の高さを調節して固定します。束は大引きや1階床を支え荷重を地面に伝えます。

この金具を

この金具を

大引きにセット。

大引きにセット。

金づちで『コンコン』して金具を固定。

金づちで『コンコン』して金具を固定。

この金具が断熱材を支えます。

この金具が断熱材を支えます。

発砲ポリスチレン系の断熱材を

発砲ポリスチレン系の断熱材を

大引きと土台の間に入れます。

大引きと土台の間に入れます。

断熱材も工場で、図面通りジャストサイズでカット、搬入されるので

断熱材も工場で、図面通りジャストサイズでカット、搬入されるので

番号が振られ、決められた場所に設置するよう管理されています。

番号が振られ、決められた場所に設置するよう管理されています。

断熱材を入れた後、床板を

断熱材を入れた後、床板を

敷いて

敷いて

釘で留めると、1階床の出来上がり(^^)/ 上棟より約1週間でここまで工事は進みました。

釘で留めると、1階床の出来上がり(^^)/ 上棟より約1週間でここまで工事は進みました。

地鎮祭の時に、神主さんから頂く御札。早速、F様邸を見守ってくれています(^^)

地鎮祭の時に、神主さんから頂く御札。早速、F様邸を見守ってくれています(^^)

という事で

どうぞご安全に。

函南町S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町S様邸、新築工事の様子を紹介します。

地盤改良後、養生期間をおき

地盤改良後、養生期間をおき

基礎工事が始まりました(^^)/

基礎工事が始まりました(^^)/

砕いた石、砕石(さいせき)を駐車スペースに敷きます。車が出入りする時、タイヤに付いた土で道路を汚してしまうのを防ぎます。あと、土のついた靴で車の中が泥だらけになるのも防いでくれます(^^)/

砕いた石、砕石(さいせき)を駐車スペースに敷きます。車が出入りする時、タイヤに付いた土で道路を汚してしまうのを防ぎます。あと、土のついた靴で車の中が泥だらけになるのも防いでくれます(^^)/

建物が建つ場所にも砕石を敷きます。

建物が建つ場所にも砕石を敷きます。

こちらは違う現場ですが、全体に砕石を敷き

こちらは違う現場ですが、全体に砕石を敷き

転圧機で締め固め

転圧機で締め固め

建物が建つ周りに、捨てコンクリートを打ちます。

建物が建つ周りに、捨てコンクリートを打ちます。

S様邸現場に戻ってきました(^^)/型枠設置まで終了しています。基礎工事序盤は、現場に行くタイミングがずれると結構進んでいたりして(;^_^A なので、今回は参考までに他の現場の写真を使わせてもらいました。

S様邸現場に戻ってきました(^^)/型枠設置まで終了しています。基礎工事序盤は、現場に行くタイミングがずれると結構進んでいたりして(;^_^A なので、今回は参考までに他の現場の写真を使わせてもらいました。

捨てコンクリートの厚みは約5cm。

捨てコンクリートの厚みは約5cm。

捨てコンは、足場を整えることで型枠が設置しやすくなったり

捨てコンは、足場を整えることで型枠が設置しやすくなったり

基準線を印すために打ちます。構造には直線関係のない捨てコンではありますが、捨てコンの高さによって建物の高さにも影響が出てきますので、大事な工事です。

基準線を印すために打ちます。構造には直線関係のない捨てコンではありますが、捨てコンの高さによって建物の高さにも影響が出てきますので、大事な工事です。

このビニールは、地盤面からの湿気を床下に伝わらせるのを防ぐ、防湿シート。水対策は基礎から始まっています!

このビニールは、地盤面からの湿気を床下に伝わらせるのを防ぐ、防湿シート。水対策は基礎から始まっています!

鉄筋が組まれました。

鉄筋が組まれました。

出入口など、人が通る所は鉄筋の間隔を狭く組み、強度を上げます。

出入口など、人が通る所は鉄筋の間隔を狭く組み、強度を上げます。

大洋工務店では、鉄筋の太さ13㎜、特に強度が必要な場所には16㎜を使っています。

大洋工務店では、鉄筋の太さ13㎜、特に強度が必要な場所には16㎜を使っています。

鉄筋の間に挟む”スペーサーブロック”。鉄筋を覆うコンクリートの厚み”かぶり厚さ”を確保する為の物。鉄筋とコンクリートはお互いの弱点を補い合って更なる強度を出します。そのためには、鉄筋をしっかりコンクリートで覆う事が大事なんです。

鉄筋の間に挟む”スペーサーブロック”。鉄筋を覆うコンクリートの厚み”かぶり厚さ”を確保する為の物。鉄筋とコンクリートはお互いの弱点を補い合って更なる強度を出します。そのためには、鉄筋をしっかりコンクリートで覆う事が大事なんです。

配筋検査といって、図面通りに鉄筋が組まれているか確認をした後、ベースコンクリートを打設していきます(^^)

配筋検査といって、図面通りに鉄筋が組まれているか確認をした後、ベースコンクリートを打設していきます(^^)

という事で

どうぞご安全に。

沼津市K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市K様邸、新築工事の様子を紹介します。

ミニショベルカーの登場(^^)/

ミニショベルカーの登場(^^)/

室外と

室外と

室内の給排水管を設置し、それらをつなぐ工事です。

室内の給排水管を設置し、それらをつなぐ工事です。

排水管が詰まりやすい箇所に設置する”マス”。

排水管が詰まりやすい箇所に設置する”マス”。

底に溝が切られていて、水が流れやすいようになっています。

底に溝が切られていて、水が流れやすいようになっています。

マスは点検やお掃除、トラブル発生時に土を掘り起こさなくても対応できるように設置されています。

マスは点検やお掃除、トラブル発生時に土を掘り起こさなくても対応できるように設置されています。

立ち上がりコンクリート打設時に、確保したスリーブ。この穴で”内”と”外”の給排水管がつながります。向かって右側の

立ち上がりコンクリート打設時に、確保したスリーブ。この穴で”内”と”外”の給排水管がつながります。向かって右側の

黒い管は、水道管。

黒い管は、水道管。

太さは内径20㎜。水道管は、水栓の数によって太さが決まります。今は、20㎜が主流です。

太さは内径20㎜。水道管は、水栓の数によって太さが決まります。今は、20㎜が主流です。

白い筒の”ヘッダー”。水道管と接続され、各水栓へ水を配ります。

白い筒の”ヘッダー”。水道管と接続され、各水栓へ水を配ります。

水色は、水を運び、オレンジやピンクはお湯を運びます。

水色は、水を運び、オレンジやピンクはお湯を運びます。

この給水管は、外側が保護管、内側が水を運ぶ”架橋ポリエチレン管”です。

この給水管は、外側が保護管、内側が水を運ぶ”架橋ポリエチレン管”です。

軽量で施工がしやすく、使用可能温度の幅が広いので、水とお湯に対応できます。

軽量で施工がしやすく、使用可能温度の幅が広いので、水とお湯に対応できます。

給排水管工事の後は、土間のコンクリートを打ちます。

給排水管工事の後は、土間のコンクリートを打ちます。

土間や掃出し窓のステップの型枠が組まれました。

土間や掃出し窓のステップの型枠が組まれました。

こちらに、コンクリートを打設し

こちらに、コンクリートを打設し

型枠が外されました(^^)/

型枠が外されました(^^)/

土間は、基礎の内側に沿って

土間は、基礎の内側に沿って

押出法ポリスチレンフォームの断熱材で

押出法ポリスチレンフォームの断熱材で

グルっと囲い外気の影響を受けにくくします。

グルっと囲い外気の影響を受けにくくします。

基礎の周りに、雨の跳ね返りによる汚れを防ぐ砂利が敷かれ

基礎の周りに、雨の跳ね返りによる汚れを防ぐ砂利が敷かれ

基礎工事完了です(^^)/

基礎工事完了です(^^)/

上棟まであと少し!!

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟に向けて工事が始まりました(^^)/

上棟に向けて工事が始まりました(^^)/

最初に登場するのは、1階管柱(くだばしら)。1階管柱は、2階床を支えます。管柱は、その階にだけ立つ柱。なので2階にもあります。

最初に登場するのは、1階管柱(くだばしら)。1階管柱は、2階床を支えます。管柱は、その階にだけ立つ柱。なので2階にもあります。

クレーンで吊っているのは、通し柱(とおしばしら)。土台から軒まで継ぎ目がない柱です。2階床の高さで建物を囲っている胴差しと組むことで

クレーンで吊っているのは、通し柱(とおしばしら)。土台から軒まで継ぎ目がない柱です。2階床の高さで建物を囲っている胴差しと組むことで

1階と2階を構造的に一体化し、耐震性、耐久性をUPさせます。

1階と2階を構造的に一体化し、耐震性、耐久性をUPさせます。

ひと際長い柱が通し柱です。

ひと際長い柱が通し柱です。

管柱や通し柱が立つと、梁や桁などの横架材(おうかざい)を組みます。

管柱や通し柱が立つと、梁や桁などの横架材(おうかざい)を組みます。

管柱の凸となった”ほぞ”と

管柱の凸となった”ほぞ”と

横架材の”ほぞ穴”を合わせて

横架材の”ほぞ穴”を合わせて

木槌で、ドン!ドン!

木槌で、ドン!ドン!

1階フォルムが見えてきました(^^)/

1階フォルムが見えてきました(^^)/

斜めに掛かっている木材は仮筋交い(かりすじかい)。柱の垂直を確認しながら固定しています。あくまでも仮なので最終的には取り外します。

斜めに掛かっている木材は仮筋交い(かりすじかい)。柱の垂直を確認しながら固定しています。あくまでも仮なので最終的には取り外します。

2階床下地を、”羽子板金物(はごいたかなもの)”で固定中。

2階床下地を、”羽子板金物(はごいたかなもの)”で固定中。

見た目が、羽子板に似ているから”羽子板金物”。これに

見た目が、羽子板に似ているから”羽子板金物”。これに

6角ボルトを通し

6角ボルトを通し

梁を固定します。台風や地震の時に梁が抜けるのを防ぐ金物です。

梁を固定します。台風や地震の時に梁が抜けるのを防ぐ金物です。

金物も

金物も

木材も大量(^^)/ほぼ、この日に使われます。

木材も大量(^^)/ほぼ、この日に使われます。

午後の部。2階管柱が立ち横架材を組んでいます。F様邸は1階だけで30坪あるかなり大きな建物なんですが、上棟の進み具合がいつも通り!大工さんが2人多いとはいえ、ビックリです!!

午後の部。2階管柱が立ち横架材を組んでいます。F様邸は1階だけで30坪あるかなり大きな建物なんですが、上棟の進み具合がいつも通り!大工さんが2人多いとはいえ、ビックリです!!

屋根を支える小屋組みに進んでいます。

屋根を支える小屋組みに進んでいます。

木材も大分組まれてきました!こちらの現場は、大きな空き地を使わせて頂けたので、木材置場の心配はありませんでした。このスペースがある事も工事が順調に進んだ理由なんだと、棟梁。木材待ちの時間の短縮、木材置場の指示も必要ないので、工事に集中できます。

木材も大分組まれてきました!こちらの現場は、大きな空き地を使わせて頂けたので、木材置場の心配はありませんでした。このスペースがある事も工事が順調に進んだ理由なんだと、棟梁。木材待ちの時間の短縮、木材置場の指示も必要ないので、工事に集中できます。

垂木(たるき)が掛けられ

垂木(たるき)が掛けられ

建物のフォルムが完成形に近づいてきました(^^)/

建物のフォルムが完成形に近づいてきました(^^)/

あやしい雲が。。。でもあと少し!!

あやしい雲が。。。でもあと少し!!

野地板をはるだけです(^^)

野地板をはるだけです(^^)

木材には、全て番号が振られています。

木材には、全て番号が振られています。

柱も床板もすべてに。

柱も床板もすべてに。

番号通りに、貼っていくと

番号通りに、貼っていくと

ぴったり(^^)/

ぴったり(^^)/

野地板の外まわりに、広小舞(ひろこまい)。

野地板の外まわりに、広小舞(ひろこまい)。

こちらは、現場合わせでカットします。

こちらは、現場合わせでカットします。

垂木の反りを抑えたり、野地板に雨水を直接触れさせない為です。

垂木の反りを抑えたり、野地板に雨水を直接触れさせない為です。

こちらの屋根は、1寸勾配。緩やかな傾斜ですが、歩いてみると思ったよりも上り坂(;^ω^) この傾斜で木材組み上げるって、やっぱり大工さんすごいなぁ~。

こちらの屋根は、1寸勾配。緩やかな傾斜ですが、歩いてみると思ったよりも上り坂(;^ω^) この傾斜で木材組み上げるって、やっぱり大工さんすごいなぁ~。

屋根も大きい!『テニスコートみたいな屋根』って大工さん(笑)

屋根も大きい!『テニスコートみたいな屋根』って大工さん(笑)

無事上棟です!!

無事上棟です!!

ボリュームのある建物でしたので、野地板まではちょっと無理かも?!なんて言っていましたが、しっかり仕上げてくれました!さすがです!!

ボリュームのある建物でしたので、野地板まではちょっと無理かも?!なんて言っていましたが、しっかり仕上げてくれました!さすがです!!

みなさん、お疲れさまでした<(_ _)>

F様、上棟おめでとうございます。

これから大工工事が進んでいきます。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎工事が終了し、大工さんの登場です(^^)

基礎工事が終了し、大工さんの登場です(^^)

こちらは、”土台”。基礎立ち上がりの上に据え付けます。土台に柱を組みます。基礎と柱をつなぐ仲介役が土台です。

こちらは、”土台”。基礎立ち上がりの上に据え付けます。土台に柱を組みます。基礎と柱をつなぐ仲介役が土台です。

アンカーボルトの位置を印し

アンカーボルトの位置を印し

ドリルで

ドリルで 穴をあけます!

穴をあけます!

この時、ひのきのいい香りが漂ってきます(*^^*)

この時、ひのきのいい香りが漂ってきます(*^^*)

この”ほぞ穴”に柱を組んでいきます。土台は、家全体を支える大事な部材。だから、湿気に強く防虫効果もあるひのきが使われます。

この”ほぞ穴”に柱を組んでいきます。土台は、家全体を支える大事な部材。だから、湿気に強く防虫効果もあるひのきが使われます。 そもそもコンクリートは水分を帯びやすい性質。そのコンクリートに土台が直接触れていると、湿気に強いひのきでも腐りや白アリの原因に!!

そもそもコンクリートは水分を帯びやすい性質。そのコンクリートに土台が直接触れていると、湿気に強いひのきでも腐りや白アリの原因に!!

そこで、基礎パッキンの出番です。

そこで、基礎パッキンの出番です。

基礎と土台の間に基礎パッキンを挟むことで、コンクリートの水分が土台に浸透する事を防ぎます。さらに基礎パッキンが通気層となり、床下の湿気を防ぎ土台を守っています。

基礎と土台の間に基礎パッキンを挟むことで、コンクリートの水分が土台に浸透する事を防ぎます。さらに基礎パッキンが通気層となり、床下の湿気を防ぎ土台を守っています。

基礎パッキンは2種類あります。こちら、通気タイプ。

基礎パッキンは2種類あります。こちら、通気タイプ。

で、こちらは気密タイプ。床に断熱材を設けない、浴室や土間まわりに使います。

で、こちらは気密タイプ。床に断熱材を設けない、浴室や土間まわりに使います。

土台の継ぎ目。複雑な形をしています。今はプレカットと言って機械でカットし搬入されます。この継ぎ手は鎌継手(かまつぎて)

土台の継ぎ目。複雑な形をしています。今はプレカットと言って機械でカットし搬入されます。この継ぎ手は鎌継手(かまつぎて)

こちらは、蟻継手(ありつぎて)。これらを組み合わせると

こちらは、蟻継手(ありつぎて)。これらを組み合わせると

ピッタリフィットです(^^)/

ピッタリフィットです(^^)/

土台がアンカーボルトでしっかり留められました!

土台がアンカーボルトでしっかり留められました!

土台据え付け完了(^^)/

土台据え付け完了(^^)/

そして、足場が組まれましたよ!あやしい雲が気になりますが。。。

そして、足場が組まれましたよ!あやしい雲が気になりますが。。。

いよいよ上棟です(^^)/

という事で

どうぞご安全に。