三島市K様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市K様邸、基礎工事進行中です。

建物が建つ位置に縄を張り、その周りを掘削して基礎の底となる高さまで土を掘ります。砕石(さいせき)という砕いた石を敷地全体に敷き、転圧して、

建物が建つ位置に縄を張り、その周りを掘削して基礎の底となる高さまで土を掘ります。砕石(さいせき)という砕いた石を敷地全体に敷き、転圧して、

家の建つ周りにコンクリートを打ちます。これは捨てコンです。何もない所でまっすぐな建物をたてる為には、基準となる目印が必要です。

家の建つ周りにコンクリートを打ちます。これは捨てコンです。何もない所でまっすぐな建物をたてる為には、基準となる目印が必要です。

捨てコンは基準線の下地や、型枠設置のための下地の役割があります。地面を均して、足場を作ることで職人さんも工事がしやすくなります。

捨てコンは基準線の下地や、型枠設置のための下地の役割があります。地面を均して、足場を作ることで職人さんも工事がしやすくなります。

砕石を転圧して締め固めてあるので、上に乗るとカチカチなのが分かります。

砕石を転圧して締め固めてあるので、上に乗るとカチカチなのが分かります。

建物の形がよく分かります(*^^*)こちらは大洋工務店の分譲地です。お向かいさんで足場が組まれていて、そこから撮ってみました。

建物の形がよく分かります(*^^*)こちらは大洋工務店の分譲地です。お向かいさんで足場が組まれていて、そこから撮ってみました。

ベースとなる所に防湿シートが敷かれました。このシートは、地面からの湿気をシャットダウンしてくれます。住宅にとって”湿気”は大敵です。念には念を。

ベースとなる所に防湿シートが敷かれました。このシートは、地面からの湿気をシャットダウンしてくれます。住宅にとって”湿気”は大敵です。念には念を。

配筋工事です。鉄筋が種類ごと分別されています。

配筋工事です。鉄筋が種類ごと分別されています。

運び入れながら、

運び入れながら、

組んでいきます。

組んでいきます。

鉄筋を支える黒いのは、スペーサーブロックです。

鉄筋を支える黒いのは、スペーサーブロックです。

スペーサーブロックは、配筋した鉄筋が動かないように固定し、コンクリートの厚み(かぶり厚さ)を確保するために設けます。

スペーサーブロックは、配筋した鉄筋が動かないように固定し、コンクリートの厚み(かぶり厚さ)を確保するために設けます。

かぶり厚さは、鉄筋を覆うコンクリートの厚さの事です。コンクリート表面から鉄筋の表面の最短距離を指します。鉄筋は、水や空気に触れると錆てしまいます。そうすると、コンクリートは強度を保つことができなくなります。だから、コンクリートでしっかり鉄筋を覆うためのかぶり厚さを確保する事が大事なんです。

かぶり厚さは、鉄筋を覆うコンクリートの厚さの事です。コンクリート表面から鉄筋の表面の最短距離を指します。鉄筋は、水や空気に触れると錆てしまいます。そうすると、コンクリートは強度を保つことができなくなります。だから、コンクリートでしっかり鉄筋を覆うためのかぶり厚さを確保する事が大事なんです。

配筋工事をしていたこの日、同じ分譲地の構造見学会にK様がお見えになりました。2階が気になるR君、はしごで上っている所です。何も怖くない!とスタスタと上っていきました。私は、いまだにおっかなびっくりです(;^ω^)

配筋工事をしていたこの日、同じ分譲地の構造見学会にK様がお見えになりました。2階が気になるR君、はしごで上っている所です。何も怖くない!とスタスタと上っていきました。私は、いまだにおっかなびっくりです(;^ω^)

2階から余裕の表情です。さすが、男の子ですね(^^)

2階から余裕の表情です。さすが、男の子ですね(^^)

基礎工事はコンクリートが打設されています。

続きはまた今度。

という事で

どうぞご安全に。

三島市H様邸 基礎工事着手

みなさんこんにちは!!

大洋工務店の望月洋和です!!

三島市H様邸、基礎工事着手致しました(^-^)

↑現在の現場の様子です。

家が建つ予定のところを掘削し、地固めをして、基礎を作り上げていきます。

型枠が組まれております。

事前に敷地内にて図面通りに墨だしをおこない、型枠施工ができるように段取りをしておきます。

写真のようにきっちりと墨撮りに型枠を設置していきます。

写真のようにきっちりと墨撮りに型枠を設置していきます。

この型枠の中に鉄筋を組んで、コンクリートを流し込んでいき、『耐圧盤』という、ベースになる部分を作ります。

この耐圧盤は、建物の一番下の部分にあたり、建物の荷重が一番かかる部分になります。

見た目にはとても地味ですが大変重要な作業工程ですね!!

弊社の基礎は、『ベタ基礎』を採用しております。

ベタ基礎とは、柱の位置に関係なく全体にコンクリートの基礎があります。

面積が大きいので、建物の重さを全体に分散することができ、非常に安全です。

さらに、地面がコンクリートでおおわれているので、地面からの湿気や害虫を遮断することができ、木造住宅で心配されるシロアリ被害を防ぐ効果も大きいです。

(ないといっても過言ではありません)

これから暑い時期に向かって工事はすすんでいきます。

体調が悪くなりやすい季節ではありますが、現場のみなさん、どうぞご安全に!!!

望月 洋和

三島市O様邸 大工工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市O様邸、大工工事は壁の施工中です。

リビングの様子です。向かって右側、リビングと廊下の間の壁が施工され始め、広さ感が出てきました。

リビングの様子です。向かって右側、リビングと廊下の間の壁が施工され始め、広さ感が出てきました。

リビングと繋がる洋室です。仕切れるように扉がつきます。扉の高さや

リビングと繋がる洋室です。仕切れるように扉がつきます。扉の高さや

幅に合わせて壁の下地が組まれています。

幅に合わせて壁の下地が組まれています。

反対側はすっかり廊下です。ニッチも出来ました。

反対側はすっかり廊下です。ニッチも出来ました。

壁ができる前はこんな感じでした。正面の柱は最後の最後に立ちました。こちらは、玄関入ってすぐです。上棟後は色々な物の搬入が続きます。この柱がお邪魔になってしまいます。という事は、粗方大物の搬入は終わったんですね。

壁ができる前はこんな感じでした。正面の柱は最後の最後に立ちました。こちらは、玄関入ってすぐです。上棟後は色々な物の搬入が続きます。この柱がお邪魔になってしまいます。という事は、粗方大物の搬入は終わったんですね。

室内の給排水の工事も進んでいます。

室内の給排水の工事も進んでいます。

この穴は

この穴は

洗面所の給排水管でした(^^)/

洗面所の給排水管でした(^^)/

洗濯機の給水管も引き込まれました。

洗濯機の給水管も引き込まれました。

1階天井には、2階の給排水管の登場です。ミニキッチン、トイレの給排水がパイプスペースのある子供部屋の収納に向かっています。

1階天井には、2階の給排水管の登場です。ミニキッチン、トイレの給排水がパイプスペースのある子供部屋の収納に向かっています。

外はと言うと、

外壁に防水シートを施工中です。ほとんどの雨水は外壁材の表面を流れ、建物内部に入ることはありません。外壁材のわずかな隙間やコーキングの劣化などで、防ぎきれなかった雨水が構造体まで達しないように防いでいるのがこのシートです。

外壁に防水シートを施工中です。ほとんどの雨水は外壁材の表面を流れ、建物内部に入ることはありません。外壁材のわずかな隙間やコーキングの劣化などで、防ぎきれなかった雨水が構造体まで達しないように防いでいるのがこのシートです。

そんなに厚くもなく、ビニールっぽさもないんですが、湿気は通して、雨は通さないという優れものです。それが、不織布なんですって\(◎o◎)/もちろん100均で売っている物と同じではなく、高密度ポリエチレン100%の強靭で耐久性のある不織布です。

そんなに厚くもなく、ビニールっぽさもないんですが、湿気は通して、雨は通さないという優れものです。それが、不織布なんですって\(◎o◎)/もちろん100均で売っている物と同じではなく、高密度ポリエチレン100%の強靭で耐久性のある不織布です。

外壁防水シートが施工されると、次は胴縁(どうぶち)の登場です。防水シートの上に縦に付いている木材です。

外壁防水シートが施工されると、次は胴縁(どうぶち)の登場です。防水シートの上に縦に付いている木材です。

胴縁は、外壁の下地材です。それと、壁の中の空気が流れるようにする役割もあります。

胴縁は、外壁の下地材です。それと、壁の中の空気が流れるようにする役割もあります。

外壁の下地が施工され始めているという事は、外からの見た目もすぐ変わってきますよ~。お楽しみに。

外壁の下地が施工され始めているという事は、外からの見た目もすぐ変わってきますよ~。お楽しみに。

という事で

どうぞご安全に。

長泉町Y様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

長泉町Y様邸、基礎工事進行中です。

ミキサー車とポンプ車の登場です。

ミキサー車とポンプ車の登場です。

立ち上がりにコンクリートを打設しています。ベースにコンクリートを打設する時と同じように、コンクリートを流しながら、バイブレーターで振動を与え空気抜いています。

立ち上がりにコンクリートを打設しています。ベースにコンクリートを打設する時と同じように、コンクリートを流しながら、バイブレーターで振動を与え空気抜いています。

ベースは広範囲に打つので、思い切りコンクリートを打設できます。逆に、立ち上がりは狭い範囲に打っていくのでコンクリートの勢いがやさしいです。気のせいかしら?!

ベースは広範囲に打つので、思い切りコンクリートを打設できます。逆に、立ち上がりは狭い範囲に打っていくのでコンクリートの勢いがやさしいです。気のせいかしら?!

立ち上がり枠をハンマーで「トントン」する担当もいました。これも余分な空気を抜く為です。

立ち上がり枠をハンマーで「トントン」する担当もいました。これも余分な空気を抜く為です。

アンカーボルトを設置しながらコンクリートを打設していきます。

アンカーボルトを設置しながらコンクリートを打設していきます。

転がってる金具がアンカーボルトです。施工日記初登場です(^^)/

転がってる金具がアンカーボルトです。施工日記初登場です(^^)/

アンカーボルトは基礎と土台を繋ぐ金物です。引き抜きの力に抵抗するために下側が直角になっています。長さを比較するために、釘と並べてみたんですが、ゴミがおじゃまですね~。ずぼらな性格が出てしまいました(;^ω^)

アンカーボルトは基礎と土台を繋ぐ金物です。引き抜きの力に抵抗するために下側が直角になっています。長さを比較するために、釘と並べてみたんですが、ゴミがおじゃまですね~。ずぼらな性格が出てしまいました(;^ω^)

リボンの形から6角形になりました。羽部分はコンクリートに隠れんぼです。

リボンの形から6角形になりました。羽部分はコンクリートに隠れんぼです。

立ち上がり打設完了です。立ち上がりの表面の質感が違うと思いませんか?!

立ち上がり打設完了です。立ち上がりの表面の質感が違うと思いませんか?!

立ち上がり打設後時間差で、最後に”トロトロ”のモルタルを流しているんです。イメージはホットケーキの生地です。それを型枠に流すと重力の力で自然に水平になってくれるんです。

立ち上がり打設後時間差で、最後に”トロトロ”のモルタルを流しているんです。イメージはホットケーキの生地です。それを型枠に流すと重力の力で自然に水平になってくれるんです。

養生期間が終わり、外回りの給排水工事に突入しています。

養生期間が終わり、外回りの給排水工事に突入しています。

スリーブを設置した場所です。きれいに丸い穴があきました(^^)

スリーブを設置した場所です。きれいに丸い穴があきました(^^)

上棟に向けて工事は着々と進んでいます。

という事で

どうぞご安全に。

三島市Y様邸 大工工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市Y様邸は、大工工事進行中です。

上棟から5日後くらいの姿です。茶色い箱の姿になりました。上棟直後は構造がむき出しで外の影響を受けやすい為、屋根や外壁を優先して工事が進められます。

上棟から5日後くらいの姿です。茶色い箱の姿になりました。上棟直後は構造がむき出しで外の影響を受けやすい為、屋根や外壁を優先して工事が進められます。

屋根には、アスファルトルーフィングという下葺材(したぶきざい)が施工されました。屋根の下地材である野地板(のじいた)の上にルーフィングを敷いた状態です。雨を室内まで入れないように防いでいるのは、このルーフィングなんです。上棟後すぐルーフィング工事は施工されます。

屋根には、アスファルトルーフィングという下葺材(したぶきざい)が施工されました。屋根の下地材である野地板(のじいた)の上にルーフィングを敷いた状態です。雨を室内まで入れないように防いでいるのは、このルーフィングなんです。上棟後すぐルーフィング工事は施工されます。

1階中の様子です。

1階中の様子です。

床用の断熱材です。発砲スチロールみたいですよね。

床用の断熱材です。発砲スチロールみたいですよね。

断熱材は木材の上に敷くのではなく、木材の間にぴったりと収まるように敷きます。床がない状態は、移動する時ハードルのように、木材の高さまで足を”よいしょ”と上げなければなりません。床ってあると便利なんだなぁ。と思う瞬間です。

断熱材は木材の上に敷くのではなく、木材の間にぴったりと収まるように敷きます。床がない状態は、移動する時ハードルのように、木材の高さまで足を”よいしょ”と上げなければなりません。床ってあると便利なんだなぁ。と思う瞬間です。

電気の配線工事が進められています。

電気の配線工事が進められています。

スイッチボックスも登場!電気を付けたり消したりする”あの”スイッチ”の原形です。電気工事は壁が出来る前に配線しておく必要があるので、電気配線工事も上棟後から始まる工事の1つです。

スイッチボックスも登場!電気を付けたり消したりする”あの”スイッチ”の原形です。電気工事は壁が出来る前に配線しておく必要があるので、電気配線工事も上棟後から始まる工事の1つです。

2階は間柱(まばしら)が施工されました。間柱は文字通り、柱と柱の間にある柱で”間柱(まばしら)”です。太い柱が上棟時、大工さんが組んでいた”管柱(くだばしら)”でその間の細い柱が間柱です。管柱と間柱が分かりやすくきれいに並んでいますね(*^^*)

2階は間柱(まばしら)が施工されました。間柱は文字通り、柱と柱の間にある柱で”間柱(まばしら)”です。太い柱が上棟時、大工さんが組んでいた”管柱(くだばしら)”でその間の細い柱が間柱です。管柱と間柱が分かりやすくきれいに並んでいますね(*^^*)

これから赤い線と、青い線の間に窓が付きます。赤い線は”窓まぐさ”、青い線は”窓台”と言います。どちらも窓が設置される場所に登場する部材です。上で頑張って窓を支えるか、下で支えるかの違いです。私的には名前は同じでも…と思うのです。

これから赤い線と、青い線の間に窓が付きます。赤い線は”窓まぐさ”、青い線は”窓台”と言います。どちらも窓が設置される場所に登場する部材です。上で頑張って窓を支えるか、下で支えるかの違いです。私的には名前は同じでも…と思うのです。

窓が付くとこんな感じです(^^)/

窓が付くとこんな感じです(^^)/

現場の幕がリニューアルしました!!こちらの現場が初登場です(^^)v大洋工務店スタッフ全員で考えました。新しい物は気持ちがいい物ですね。あんまり気にして見ないとは思いますが、これから少し気にして頂けたらうれしいです(*^^*)

現場の幕がリニューアルしました!!こちらの現場が初登場です(^^)v大洋工務店スタッフ全員で考えました。新しい物は気持ちがいい物ですね。あんまり気にして見ないとは思いますが、これから少し気にして頂けたらうれしいです(*^^*)

という事で

どうぞご安全に。

裾野市K様邸 大工工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市K様邸、大工工事が終了いたしました。

お部屋全体をご紹介したいと思います。

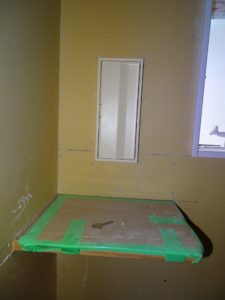

玄関土間収納です。

玄関土間収納です。 土間に降りなくても靴選びができます。

土間に降りなくても靴選びができます。

ポストが壁内蔵型です。ポスト下のカウンターは絶対重宝しますね(^^)/

ポストが壁内蔵型です。ポスト下のカウンターは絶対重宝しますね(^^)/

今どきのポストは開けたら『ドサッ』と中の物が落ちないように、中間地点があります。

今どきのポストは開けたら『ドサッ』と中の物が落ちないように、中間地点があります。

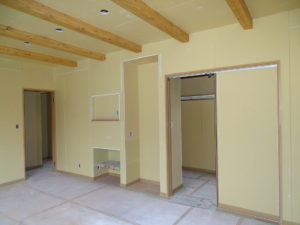

化粧梁や、壁と床の境目の巾木(はばき)はナチュラルな色合いです。巾木は壁を保護しています。椅子で”ゴンッ”掃除機で”ゴツゴツ”と結構なダメージを受ける部分です。そんな衝撃を受けていたらクロスはすぐ…(>_<)普段は、意識しない部分ですよね。

化粧梁や、壁と床の境目の巾木(はばき)はナチュラルな色合いです。巾木は壁を保護しています。椅子で”ゴンッ”掃除機で”ゴツゴツ”と結構なダメージを受ける部分です。そんな衝撃を受けていたらクロスはすぐ…(>_<)普段は、意識しない部分ですよね。

これ、何かわかりますか?!

これ、何かわかりますか?!

キッチンの換気扇ホースです。最初は、こんなにピッカピカなんですよ~。

キッチンの換気扇ホースです。最初は、こんなにピッカピカなんですよ~。

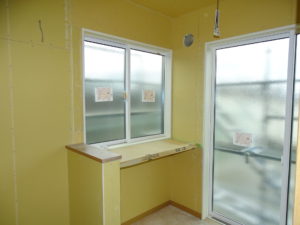

洗濯機上の可動式棚も付きました。ここで洗濯をして、写真右側へ進むと

洗濯機上の可動式棚も付きました。ここで洗濯をして、写真右側へ進むと

ランドリースペースがあります。室内洗濯干し場で

ランドリースペースがあります。室内洗濯干し場で

カウンターも付いています。洗い、干す、畳むがこのスペースで出来ます。

カウンターも付いています。洗い、干す、畳むがこのスペースで出来ます。

子供部屋です。こちらは将来、仕切る事もできます。

子供部屋です。こちらは将来、仕切る事もできます。

主寝室です。窓枠や巾木だけでもイメージが変わります。こちらは落ち着いた雰囲気ですね。

主寝室です。窓枠や巾木だけでもイメージが変わります。こちらは落ち着いた雰囲気ですね。

続いて、外に行きましょう!!外壁のコーキング工事の養生が外れ

続いて、外に行きましょう!!外壁のコーキング工事の養生が外れ

サイディングの隙間がなくなりました。

サイディングの隙間がなくなりました。

バルコニーと玄関にアクセントを付け木目調のサイディングを使用しています。今付いている玄関は工事用の仮設玄関です。お引渡し直前に交換しますよ(^^)/

バルコニーと玄関にアクセントを付け木目調のサイディングを使用しています。今付いている玄関は工事用の仮設玄関です。お引渡し直前に交換しますよ(^^)/

ガルバリウム鋼板の屋根の金具は、雪止めの金具です。

ガルバリウム鋼板の屋根の金具は、雪止めの金具です。

雪が積もって、不意打ちに『バサ』っと雪が落ち、そこを人が歩いていたら大変です!

雪が積もって、不意打ちに『バサ』っと雪が落ち、そこを人が歩いていたら大変です!

それを防ぐための金具です。雪が降る地域には必須ですね(^^)

それを防ぐための金具です。雪が降る地域には必須ですね(^^)

現場は掃除と片付けがされ、一区切りついたんだなぁと感じられる静かな現場でした。大工工事は終了です。これから内装工事へと移っていきますよ。

という事で

どうぞご安全に。

三島市O様邸 大工工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市O様邸、大工工事はフローリング貼りへ突入しました。

フローリングを貼る前に壁に断熱材を入れ

フローリングを貼る前に壁に断熱材を入れ

フローリングを貼りすぐに養生をします。これから完成間近まで姿を見る事はありません。貴重な姿なんですよ(^^)大工さんは養生をする為にエアーで細かい木くずを飛ばしています。

フローリングを貼りすぐに養生をします。これから完成間近まで姿を見る事はありません。貴重な姿なんですよ(^^)大工さんは養生をする為にエアーで細かい木くずを飛ばしています。

養生用のシートの上に

養生用のシートの上に

養生用のボードを敷きます。

養生用のボードを敷きます。

床を貼るには荷物を移動して、床には何もない状態を作らなければなりません。ある程度、フローリングを貼って、工具や材料を移動して次のエリアを貼っていきます。場所を確保することは効率良く工事を進めていくには大事なことなんです。

床を貼るには荷物を移動して、床には何もない状態を作らなければなりません。ある程度、フローリングを貼って、工具や材料を移動して次のエリアを貼っていきます。場所を確保することは効率良く工事を進めていくには大事なことなんです。

2階から薬剤のにおいが漂ってきたので、覗いてみると...

2階から薬剤のにおいが漂ってきたので、覗いてみると...

バルコニーでFRP防水の作業中でした。

バルコニーでFRP防水の作業中でした。

これは、モルタルで排水のための勾配(傾斜)を付けただけの状態です。防水はされていないんです。だから、バルコニー部分にブルーシートで養生がされ、写真の色が青み掛かっているんです。私の写真の撮り方が悪い訳ではありませんよ~(;^ω^)

これは、モルタルで排水のための勾配(傾斜)を付けただけの状態です。防水はされていないんです。だから、バルコニー部分にブルーシートで養生がされ、写真の色が青み掛かっているんです。私の写真の撮り方が悪い訳ではありませんよ~(;^ω^)

FRP防水は繊維強化プラスティックを使用した防水で、耐衝撃性、耐水性、加工性に優れているため、自動車のバンパーやヘルメットにも使用されている素材なんだそうですよ(^^)/この繊維を触ってみるとふわふわして柔らかくて、強そうに感じませんが、

FRP防水は繊維強化プラスティックを使用した防水で、耐衝撃性、耐水性、加工性に優れているため、自動車のバンパーやヘルメットにも使用されている素材なんだそうですよ(^^)/この繊維を触ってみるとふわふわして柔らかくて、強そうに感じませんが、

手で切れちゃうんです!加工性の良さは納得です。

手で切れちゃうんです!加工性の良さは納得です。

繊維を合わせて

繊維を合わせて

液体樹脂の防水用ポリエステル樹脂を繊維に塗っていきます。くっ黒いΣ(・ω・ノ)ノ!!

液体樹脂の防水用ポリエステル樹脂を繊維に塗っていきます。くっ黒いΣ(・ω・ノ)ノ!!

白かったガラスマットが透明になっていきます。泡を抜きながらローラーをかけ密着させます。ちなみに、写真の防水工事をやってる場所は、バルコニーの掃出し窓、サッシ下部分です。完成してしまうと見えない部分ですが、確かに水が入りやすい場所です。防水してあると安心ですね(*^^*)

白かったガラスマットが透明になっていきます。泡を抜きながらローラーをかけ密着させます。ちなみに、写真の防水工事をやってる場所は、バルコニーの掃出し窓、サッシ下部分です。完成してしまうと見えない部分ですが、確かに水が入りやすい場所です。防水してあると安心ですね(*^^*)

ポリエステル樹脂に硬化剤を施工直前に入れます。なので、時間が経つと固まります。これが防水層になります。この工程をもう1回繰り返し、

ポリエステル樹脂に硬化剤を施工直前に入れます。なので、時間が経つと固まります。これが防水層になります。この工程をもう1回繰り返し、

乾いた後、ポリエステル樹脂のみをもう1回塗ります。これを中塗りと言います。ねずみ色になるのは、ポリエステル樹脂に着色をしてあるからなんですって。防水加工が施工されたので、バルコニーの養生が外れ視界が良くなりました(^^)/

乾いた後、ポリエステル樹脂のみをもう1回塗ります。これを中塗りと言います。ねずみ色になるのは、ポリエステル樹脂に着色をしてあるからなんですって。防水加工が施工されたので、バルコニーの養生が外れ視界が良くなりました(^^)/

ガラス繊維の面影がありますね。

ガラス繊維の面影がありますね。

バルコニー下の写真です。バルコニーも同じように、木材の姿だったのを忘れてしまう変貌っぷりですよね(;^ω^)

バルコニー下の写真です。バルコニーも同じように、木材の姿だったのを忘れてしまう変貌っぷりですよね(;^ω^)

という事で

どうぞご安全に。

長泉町Y様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

長泉町Y様邸、基礎立ち上がりの工事です。

ベースコンクリートが養生期間を終えると、基礎立ち上がり準備となります。

ベースコンクリートが養生期間を終えると、基礎立ち上がり準備となります。

立ち上がりの鉄筋にオレンジの棒、茶色い筒が装着されました。

立ち上がりの鉄筋にオレンジの棒、茶色い筒が装着されました。

茶色い筒は、給排水管の通る所にコンクリートが入らないように、スペースを確保しています。”スリーブ”と言います。

茶色い筒は、給排水管の通る所にコンクリートが入らないように、スペースを確保しています。”スリーブ”と言います。

オレンジの棒は鉄筋に黒い留め具で固定されています。これは水平を確認するレベルポインターです。

オレンジの棒は鉄筋に黒い留め具で固定されています。これは水平を確認するレベルポインターです。

上から見るとリボンの形をしています。ポインターを設置する際、高さを水平器であわせ、コンクリートをリボンの”輪っか”が隠れる高さまで打設します。だから、コンクリート打設後はリボンがなくなるんです。

上から見るとリボンの形をしています。ポインターを設置する際、高さを水平器であわせ、コンクリートをリボンの”輪っか”が隠れる高さまで打設します。だから、コンクリート打設後はリボンがなくなるんです。

金物の王様”ホールダウン金物”の登場です。一番長い金物なので王様と今、私が付けました(;^ω^)ホールダウン金物は、柱が土台や梁から抜けるのを防ぐ補強金物です。下部分が傘の柄のようになっているのは、引き抜きの力に抵抗するためです。

金物の王様”ホールダウン金物”の登場です。一番長い金物なので王様と今、私が付けました(;^ω^)ホールダウン金物は、柱が土台や梁から抜けるのを防ぐ補強金物です。下部分が傘の柄のようになっているのは、引き抜きの力に抵抗するためです。

型枠の為の墨も引かれていますね。

型枠の為の墨も引かれていますね。

別の日。型枠を組んでいる所です。

別の日。型枠を組んでいる所です。

トラックの荷台には、たくさんの剛製型枠が積まれています。

トラックの荷台には、たくさんの剛製型枠が積まれています。

それをパーツごと組み立てて固定していきます。

それをパーツごと組み立てて固定していきます。

水平器です。レーザーが出ていて

水平器です。レーザーが出ていて

受光機を高さを取りたい場所に置くと、「ピピピピ」から「ピー」に音が変わって高さをお知らせしてくれるんです。

受光機を高さを取りたい場所に置くと、「ピピピピ」から「ピー」に音が変わって高さをお知らせしてくれるんです。

立ち上がりの型枠設置完了。

立ち上がりの型枠設置完了。

型枠の中のスリーブです。これでコンクリートが打設されても筒状の穴が確保できます。

型枠の中のスリーブです。これでコンクリートが打設されても筒状の穴が確保できます。

型枠は、金具と木材で補強されています。コンクリート打設時の圧力に負けないように、コンクリートが漏れないようにする為です。準備は整いましたよ~。

型枠は、金具と木材で補強されています。コンクリート打設時の圧力に負けないように、コンクリートが漏れないようにする為です。準備は整いましたよ~。

今回はここまで。

立ち上がりコンクリート打設は次回に(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

三島市H様邸 地盤改良工事

みなさんこんにちは!!

大洋工務店の望月洋和です!!

三島市H様邸、新築工事が始まりました(^-^)

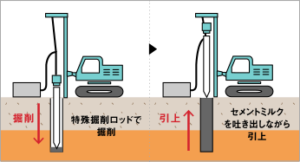

まずは地盤改良工事です。

地盤改良は、軟弱地盤を補強し、建築物を地面でしっかり受け止めて、荷重を支えるための重要な工事です。

工事の前に建物は一部分の地盤調査を行います。

調査結果によって、改良方法が決まります。

柱状改良、表層改良、鋼管杭など、改良方法は様々ですが、その地盤にてきした改良を行います。

今回は、『ピュアパイル工法』、という工法で行いました。

ピュアパイル工法は従来の柱状改良工法を進化させた、 腐植土でも施工できる強度3倍の安全、高品質な杭状 地盤補強工法です。

こちらの敷地の地盤は、軟弱地盤のため、ピュアパイルでしっかり安全を保証いたします。

見た目には地味ですが、地面の中には建物を支えるための柱状のコンクリートが無数に埋まっております。

個人的には、この光景を見ると、『いよいよ始まる』という気持ちになります。

↑上から見るとこんな感じです。

今、世界中が新型ウイルスの対応のため、本当に大変な状況となってますね。

日本でもスポーツイベントが中止になったり、業界によっては仕事に影響しているところもあるかと思います。

建築業界も、中国からの輸入がストップしている影響もあり、設備関係が入ってこないなど影響が出ております。

弊社は幸いにも現場監督が早めの対応をしているおかげで、今のところは大きな影響は出ておりません。

新型ウイルスの状況が今後どうなるか、予断を許さない状況ですが、我々は今できることを一生懸命やるだけです!!

こちらのH様邸も当然全力をつくします!!

現場のみなさん、どうぞご安全に!!!

望月 洋和

三島市Y様邸 上棟

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市Y様邸、上棟までの様子をご紹介します。

上棟前の準備で大工さんが入っています。

上棟前の準備で大工さんが入っています。

基礎立ち上がりに、基礎パッキンと土台を設置中です。

基礎立ち上がりに、基礎パッキンと土台を設置中です。

土台は建物を支える大切な部材です。耐久性、白アリに強い木材のヒノキを使用します。

土台は建物を支える大切な部材です。耐久性、白アリに強い木材のヒノキを使用します。

アンカーボルト用の穴が前もって土台に開けられています。

アンカーボルト用の穴が前もって土台に開けられています。

留め具で

留め具で

ガッチリ基礎と土台を繋ぎます。アンカーボルトは土台が基礎から抜けるのを防ぎます。

ガッチリ基礎と土台を繋ぎます。アンカーボルトは土台が基礎から抜けるのを防ぎます。

この穴は”ほぞ穴”と言います。上棟時、ここに柱をはめ込んでいきます。土台は基礎と柱を繋ぐ仲介役でもあります。

この穴は”ほぞ穴”と言います。上棟時、ここに柱をはめ込んでいきます。土台は基礎と柱を繋ぐ仲介役でもあります。

土台設置完了です。

土台設置完了です。

次の日、工事には欠かせない足場の設置です。

次の日、工事には欠かせない足場の設置です。

足場の柱を上で作業している人に渡す所です。狙いを定めて~

足場の柱を上で作業している人に渡す所です。狙いを定めて~

よいしょっ!!からの~

よいしょっ!!からの~

ナイス~。お見事です(^^)/

ナイス~。お見事です(^^)/

もはや、サーカスのレベルです。足場はまだ設置途中なので遠くで見ていても揺れているのが分かるんですよ~(>_<)そして、気になる空模様。

もはや、サーカスのレベルです。足場はまだ設置途中なので遠くで見ていても揺れているのが分かるんですよ~(>_<)そして、気になる空模様。

前日から大雨と強風でしたが、雨は夜中には止み、風も当日朝には静かになっていました。そして、暖かい。まさに、上棟日和です(^^)/本日のメンバーはすでにお揃いで、工事開始までのリラックスタイムです。

前日から大雨と強風でしたが、雨は夜中には止み、風も当日朝には静かになっていました。そして、暖かい。まさに、上棟日和です(^^)/本日のメンバーはすでにお揃いで、工事開始までのリラックスタイムです。

柱も準備万端です。

柱も準備万端です。

まず柱や梁など種類ごとに木材を仕分けをし、所定位置に移動させます。通し柱が設置場所に置かれました。通し柱は、土台から軒まで継ぎ目がない柱です。長いから分かりやすいですよね。

まず柱や梁など種類ごとに木材を仕分けをし、所定位置に移動させます。通し柱が設置場所に置かれました。通し柱は、土台から軒まで継ぎ目がない柱です。長いから分かりやすいですよね。

短い柱は管柱です。これは、その階のみに立っている柱です。

短い柱は管柱です。これは、その階のみに立っている柱です。

この日初めてのクレーン引き上げ作業です。最上階の作業床(さぎょうしょう)に2階天井に使用する木材が置かれます。上棟は建てつつ、大量の木材を搬入しつつなので、木材の置き場所を確保しておくことも大事なんです。

この日初めてのクレーン引き上げ作業です。最上階の作業床(さぎょうしょう)に2階天井に使用する木材が置かれます。上棟は建てつつ、大量の木材を搬入しつつなので、木材の置き場所を確保しておくことも大事なんです。

管柱は立ち始めると早いです。

管柱は立ち始めると早いです。

管柱を立て終わると横の木材を組んでいきます。

管柱を立て終わると横の木材を組んでいきます。

胴差し(どうさし)です。2階の床の高さで建物の周りをぐるりとまわします。通し柱と組むことで2階の荷重を管柱に伝えます。

胴差し(どうさし)です。2階の床の高さで建物の周りをぐるりとまわします。通し柱と組むことで2階の荷重を管柱に伝えます。

まだ足場は、グラつく高い平均台のようなスペースしかありません。足場を増やし、柱を安定させるためにも小さな四角を作っていきます。

まだ足場は、グラつく高い平均台のようなスペースしかありません。足場を増やし、柱を安定させるためにも小さな四角を作っていきます。

こんな感じで小さな四角を順番に組んでいきます。

こんな感じで小さな四角を順番に組んでいきます。

青空に映える大きなクレーンを

青空に映える大きなクレーンを

見上げる小さなTくん。今日は、”とぉと”と一緒に見学です。

見上げる小さなTくん。今日は、”とぉと”と一緒に見学です。

親子ですね~。たたずまいがそっくり(^^)

親子ですね~。たたずまいがそっくり(^^)

1階化粧梁の登場です。

1階化粧梁の登場です。

赤い四角で囲った部分は1階床合板を入れる為のスペースです。あえて木材を組まずにスペースを確保しているんです。

赤い四角で囲った部分は1階床合板を入れる為のスペースです。あえて木材を組まずにスペースを確保しているんです。

今すぐに使う物ではないけれど、搬入しておかなければ今後困る物。大工さんはいつものメンバーなのでその辺の段取りは慣れた物です。

今すぐに使う物ではないけれど、搬入しておかなければ今後困る物。大工さんはいつものメンバーなのでその辺の段取りは慣れた物です。

無事、着陸。合板を搬入後、最後の床梁を組みます。

無事、着陸。合板を搬入後、最後の床梁を組みます。

1階がだいたい組み終わると

1階がだいたい組み終わると

金物を留めていきます。

金物を留めていきます。

2階で金物を留める担当と

2階で金物を留める担当と

1階では仮筋交いの設置が進んでいます。柱などを垂直に測った後に傾かないように仮固定をしています。

1階では仮筋交いの設置が進んでいます。柱などを垂直に測った後に傾かないように仮固定をしています。

金物の固定中は、端から見ていると工事が進んでいないように見える時間です(;^ω^)

金物の固定中は、端から見ていると工事が進んでいないように見える時間です(;^ω^)

続いて2階床板を貼っていきます。

続いて2階床板を貼っていきます。

この日は、ヘリコプターがたくさん飛んでいました。なぜか撮ろうとしてしまいます(;^ω^)

この日は、ヘリコプターがたくさん飛んでいました。なぜか撮ろうとしてしまいます(;^ω^)

床板が貼られていき、青空が見えなくなっていきます。

床板が貼られていき、青空が見えなくなっていきます。

2階床板完了。

2階床板完了。

午前の部終了です。

午前の部終了です。

クレーン車がぎりぎりというスペースでの工事です。住宅街なので、電線もあちこちに。ドキドキしながら見ている私をよそに工事は順調に進んでいます。さすがですね(*^^*)

クレーン車がぎりぎりというスペースでの工事です。住宅街なので、電線もあちこちに。ドキドキしながら見ている私をよそに工事は順調に進んでいます。さすがですね(*^^*)

2階も1階と同じように小さな四角を組みながら進んでいます。

2階も1階と同じように小さな四角を組みながら進んでいます。

三角形が登場です。斜めに掛けているのは火打ち梁です。横からの力に抵抗する補強材です。

三角形が登場です。斜めに掛けているのは火打ち梁です。横からの力に抵抗する補強材です。

組みあがってきましたね(*^^*)

組みあがってきましたね(*^^*)

屋根が組みあがりました。

屋根が組みあがりました。

これから、屋根の下地材”野地板(のじいた)を貼っていきます。

これから、屋根の下地材”野地板(のじいた)を貼っていきます。

無事上棟です。

無事上棟です。

思い返せば、地鎮祭も雨が降るかもという天気でしたが、何とか持ちこたえてくれました。

もしかしたら、Tくんは晴れ男かもしれませんね。

お昼にご家族そろって大工さんにご挨拶にいらして下さいました<(_ _)>建物の様子を見たい大人の気持ちに反して、Tくんは電車が気になって仕方ない様子でした。新しいお家が出来たら楽しみが増えるね、Tくん(*^^*)

お昼にご家族そろって大工さんにご挨拶にいらして下さいました<(_ _)>建物の様子を見たい大人の気持ちに反して、Tくんは電車が気になって仕方ない様子でした。新しいお家が出来たら楽しみが増えるね、Tくん(*^^*)

最後に、上棟に際しましてご尽力頂いた方々に心より感謝申し上げます。

これからもどうぞよろしくお願い致します。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市K様邸 大工工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市K様邸、大工工事まとめの段階です。

リビングの階段下収納も完了(^^)/

リビングの階段下収納も完了(^^)/

前回の写真です。完成してしまうと以前の姿が思い出せなかったりする事はよくありますが、こちらは同じ場所とは思えないですよね。

前回の写真です。完成してしまうと以前の姿が思い出せなかったりする事はよくありますが、こちらは同じ場所とは思えないですよね。

玄関土間収納には可動式棚やハンガーパイプが取り付け完了。

玄関土間収納には可動式棚やハンガーパイプが取り付け完了。

リビングワークスペースのカウンターや

リビングワークスペースのカウンターや

キッチンパントリー棚も付きました。

キッチンパントリー棚も付きました。

1階天井も完成です。大工工事は、建具枠や巾木をまわして完了という感じでしょうか(^^)/

1階天井も完成です。大工工事は、建具枠や巾木をまわして完了という感じでしょうか(^^)/

天井に穴があけられました。

天井に穴があけられました。

これは、ダウンライトの為の穴です。あらかじめ、配線してあったケーブルを引っ張り出した所です。最初に電気の配線をする事に納得です(^^)/

これは、ダウンライトの為の穴です。あらかじめ、配線してあったケーブルを引っ張り出した所です。最初に電気の配線をする事に納得です(^^)/

外壁には青いテープで養生がされています。

外壁には青いテープで養生がされています。

窓の周りや外壁材のサイディングの継ぎ目にコーキング工事をする為です。

窓の周りや外壁材のサイディングの継ぎ目にコーキング工事をする為です。

青い養生がされた所に隙間があります。ここをコーキング材で埋める事で、雨などの侵入を防ぎます。

青い養生がされた所に隙間があります。ここをコーキング材で埋める事で、雨などの侵入を防ぎます。

みなさん、赤い矢印の木材に付ける板を何というか知っていますか?

みなさん、赤い矢印の木材に付ける板を何というか知っていますか?

『破風板(はふいた)』と言います。役割はその名の通り風を破る板です。耐風性能の向上のために取り付けます。家づくりを進めていくと、こういう場所の素材や色を選ぶことになってくるんです。なかなかの想像力が必要ですよね(;^ω^)

破風板完了です。色や素材に迷っている時に他のお宅のある部分がひたすら気になって見てしまう!という”家づくりあるある”。非日常的場所の『破風板』なんかは他のお宅で破風板の場所を確認された方もいるのでは??

破風板完了です。色や素材に迷っている時に他のお宅のある部分がひたすら気になって見てしまう!という”家づくりあるある”。非日常的場所の『破風板』なんかは他のお宅で破風板の場所を確認された方もいるのでは??

破風と似ているというか方向が違うだけの「赤い矢印」の所。これは”鼻隠し”というんです。方向が変わると名前が全く違う物になるんです。破風と役割は同じですが、鼻隠しには雨樋(あまどい)が付きます。

破風と似ているというか方向が違うだけの「赤い矢印」の所。これは”鼻隠し”というんです。方向が変わると名前が全く違う物になるんです。破風と役割は同じですが、鼻隠しには雨樋(あまどい)が付きます。

なが~い棒を発見!!

なが~い棒を発見!!

電柱です。よく見かける電柱とは一味違いますね。これは、自宅に引き込むための電柱なんです。東電さんから引き込む距離が長いと電線がたわんでしまうので、中継地点を設ける訳です。立派な電柱を想像していた私は、ちょっと拍子抜け(>_<)

電柱です。よく見かける電柱とは一味違いますね。これは、自宅に引き込むための電柱なんです。東電さんから引き込む距離が長いと電線がたわんでしまうので、中継地点を設ける訳です。立派な電柱を想像していた私は、ちょっと拍子抜け(>_<)

でも人力で穴を掘っていた姿を思い出し、「がんばれ~」と電柱をなで、なでしておきました(^^)

でも人力で穴を掘っていた姿を思い出し、「がんばれ~」と電柱をなで、なでしておきました(^^)

これから内装工事へと移っていきます。

という事で

どうぞご安全に。

三島市O様邸 大工工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市O様邸、上棟後3日後の姿です。

上棟直後は構造がむき出しになっています。雨の影響を極力受けないように屋根・外壁を優先に工事が進んでいきます。

上棟直後は構造がむき出しになっています。雨の影響を極力受けないように屋根・外壁を優先に工事が進んでいきます。

茶色い壁は”構造用ハイベストウッド”という物です。これは、家全体を一つの箱にし、壁面全体で地震や風圧を受け止め、接合部への力をバランスよく分散します。要は、丈夫な壁材という事です。

茶色い壁は”構造用ハイベストウッド”という物です。これは、家全体を一つの箱にし、壁面全体で地震や風圧を受け止め、接合部への力をバランスよく分散します。要は、丈夫な壁材という事です。

全体的に茶色の壁一色になっていますが、これから窓が施工されます。

全体的に茶色の壁一色になっていますが、これから窓が施工されます。

1階に続々と窓の搬入がされています。

1階に続々と窓の搬入がされています。

同時進行で屋根の上でも作業している様子。

同時進行で屋根の上でも作業している様子。

さぁ、見に行きましょう!!と意気込んで向かいました。が、、、、、、、赤丸した付近で、かなりへっぴり腰な私です(>_<)しかし、その位置からでは屋根の様子は見る事ができません(泣)

さぁ、見に行きましょう!!と意気込んで向かいました。が、、、、、、、赤丸した付近で、かなりへっぴり腰な私です(>_<)しかし、その位置からでは屋根の様子は見る事ができません(泣)

業者さんは、手すりにつかまらずスタスタ上って行きますが、実際上ると足がすくむ高さです。写真の業者さんがいる2段位下が私の限界でした<(_ _)>

業者さんは、手すりにつかまらずスタスタ上って行きますが、実際上ると足がすくむ高さです。写真の業者さんがいる2段位下が私の限界でした<(_ _)>

軒先やケラバに水切りを取り付けている所です。水切りは、屋根から伝う雨が建物内に侵入するのを防いでくれます。

軒先やケラバに水切りを取り付けている所です。水切りは、屋根から伝う雨が建物内に侵入するのを防いでくれます。

上棟時は野地板(のじいた)という屋根の下地材が見える状態ですが、屋根は直に雨の影響を受けてしまうので、上棟直後に下葺(したぶき)材のアスファルトルーフィングという防水シートが施工されます。黄色い線は、これから屋根材を施工するための割り付けで、基準線となります。

上棟時は野地板(のじいた)という屋根の下地材が見える状態ですが、屋根は直に雨の影響を受けてしまうので、上棟直後に下葺(したぶき)材のアスファルトルーフィングという防水シートが施工されます。黄色い線は、これから屋根材を施工するための割り付けで、基準線となります。

変わって別の日。窓が施工され、”家”感が出てきましたね(*^^*)

変わって別の日。窓が施工され、”家”感が出てきましたね(*^^*)

床に断熱材を入れ、その上に合板が施工されて床の下地は完了していました。この日大工さんは、1階の間柱(まばしら)を施工しています。柱と柱の間にある柱で間柱です。これは、壁の下地材です。

床に断熱材を入れ、その上に合板が施工されて床の下地は完了していました。この日大工さんは、1階の間柱(まばしら)を施工しています。柱と柱の間にある柱で間柱です。これは、壁の下地材です。

間柱を施工する場所に溝が掘られています。木材に加工されているのはここだけではなく

間柱を施工する場所に溝が掘られています。木材に加工されているのはここだけではなく

✖の筋交い(すじかい)にも。

✖の筋交い(すじかい)にも。

こんな感じで加工されています。これを施工すると

こんな感じで加工されています。これを施工すると

はい、ぴったり(^^)/

はい、ぴったり(^^)/

欠き込みされた間柱です。

欠き込みされた間柱です。

筋交いは耐力壁になります。地震や台風などの横からの力に抵抗する大事な壁です。欠き込みをしてはいけません。横からの力に抵抗する十分な力を発揮できなくなるからです。なので、間柱に欠き込みをして筋交いを施工します。

筋交いは耐力壁になります。地震や台風などの横からの力に抵抗する大事な壁です。欠き込みをしてはいけません。横からの力に抵抗する十分な力を発揮できなくなるからです。なので、間柱に欠き込みをして筋交いを施工します。

1階間柱完了です。

1階間柱完了です。

電気の配線工事も進んでいますよ~。

電気の配線工事も進んでいますよ~。

大工工事はフローリングへと移っていきます。

という事で

どうぞご安全に。