裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎立ち上がりコンクリートが打設され、型枠を外している所です。ここに至るまでを過去の現場で紹介します。

基礎立ち上がりコンクリートが打設され、型枠を外している所です。ここに至るまでを過去の現場で紹介します。

立ち上がりコンクリート用の型枠を設置します。

立ち上がりコンクリート用の型枠を設置します。

型枠の下の隙間からコンクリートが漏れないよう、桟木(さんぎ)を固定。

型枠の下の隙間からコンクリートが漏れないよう、桟木(さんぎ)を固定。

型枠と型枠の間にコンクリートを打設します。

型枠と型枠の間にコンクリートを打設します。

立ち上がりコンクリート打設後に突然現れる、短い金具。これはアンカーボルトといい、土台と基礎をガッチリ固定する金物です。地上から見えている姿は10cmほどですが

立ち上がりコンクリート打設後に突然現れる、短い金具。これはアンカーボルトといい、土台と基礎をガッチリ固定する金物です。地上から見えている姿は10cmほどですが

アンカーボルトの長さは約40cm。コンクリートに埋まる下側は、L字型。地震や台風時の引っ張り力に抵抗します。

アンカーボルトの長さは約40cm。コンクリートに埋まる下側は、L字型。地震や台風時の引っ張り力に抵抗します。

アンカーボルトがコンクリート打設後に突然現れるのは、打設しながら埋め込んでいるからです。

アンカーボルトがコンクリート打設後に突然現れるのは、打設しながら埋め込んでいるからです。

立ち上がりコンクリートは

立ち上がりコンクリートは

レベルポインターの羽根まで打設するので

レベルポインターの羽根まで打設するので

打設後のレベルポインターは、頭だけが見える状態に。

打設後のレベルポインターは、頭だけが見える状態に。

こちらが仕上がり後。明らかに表面の質感が違いますよね(^^)/

こちらが仕上がり後。明らかに表面の質感が違いますよね(^^)/

その正体が”天端レベラー”

その正体が”天端レベラー”

トロトロした天端レベラーは、立ち上がりコンクリートに流すだけで、自然に水平を作ってくれます。

トロトロした天端レベラーは、立ち上がりコンクリートに流すだけで、自然に水平を作ってくれます。

天端レベラーは、レベルポインターの”てっぺん”が見える高さまで流します。

天端レベラーは、レベルポインターの”てっぺん”が見える高さまで流します。

こんな感じ(^^)/

こんな感じ(^^)/

養生期間を置き、型枠を外します。

養生期間を置き、型枠を外します。

基礎工事、大詰めです。

基礎工事、大詰めです。

続いて、スリーブで確保した穴に給排水管を引き込む工事に移っていきます。

続いて、スリーブで確保した穴に給排水管を引き込む工事に移っていきます。

という事で

どうぞご安全に。

清水区蒲原 建売住宅新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水区蒲原、建売住宅新築工事の様子を紹介します。

サイディングはりが始まりました。

サイディングはりが始まりました。

1号棟は『スクラッチクロス ブレンドブラック』と

1号棟は『スクラッチクロス ブレンドブラック』と

『フィオット ミルキーホワイト』

『フィオット ミルキーホワイト』

2号棟は、『ディレクトーン アトランティックブルー』と

2号棟は、『ディレクトーン アトランティックブルー』と

フィオット ミルキーホワイト

フィオット ミルキーホワイト

4号棟は『スクラッチクロス トワイライトブルー』と

4号棟は『スクラッチクロス トワイライトブルー』と

フィオット ミルキーホワイトの組み合わせです。

フィオット ミルキーホワイトの組み合わせです。

サイディングを固定する金具は、

サイディングを固定する金具は、

躯体と外壁材に隙間を作って固定する

躯体と外壁材に隙間を作って固定する

通気金物を使います。

通気金物を使います。

この隙間は、空気の通り道です。室内で発生した湿気を通気層を通して外部へ排出できるようになっています。湿気の逃げ道がないと、構造材の腐りの原因に。それでは建物の健康寿命が保てません。

この隙間は、空気の通り道です。室内で発生した湿気を通気層を通して外部へ排出できるようになっています。湿気の逃げ道がないと、構造材の腐りの原因に。それでは建物の健康寿命が保てません。

室内は、フローリングをはっています。

室内は、フローリングをはっています。

フローリング材には、雄実(おすざね)と雌実(めすざね)という加工がされています。凸と凹を組み合わせる事で

フローリング材には、雄実(おすざね)と雌実(めすざね)という加工がされています。凸と凹を組み合わせる事で

フローリング材を隙間なく、はる事ができます。

フローリング材を隙間なく、はる事ができます。

4号棟のフローリング材は、ウッドワン『コンビットリアージュ グレージュ(オーク柄)』

4号棟のフローリング材は、ウッドワン『コンビットリアージュ グレージュ(オーク柄)』

2号棟は、『コンビットリアージュ ライトブラウン(ブラックチェリー柄)』

2号棟は、『コンビットリアージュ ライトブラウン(ブラックチェリー柄)』

1号棟は『コンビットリアージュ ホワイト色(ウォールナット柄)』です。同じシリーズの色違いを使っています(^^)/

1号棟は『コンビットリアージュ ホワイト色(ウォールナット柄)』です。同じシリーズの色違いを使っています(^^)/

フローリングは、ある一定の空間をはり終わると養生をします。

フローリングは、ある一定の空間をはり終わると養生をします。

フローリングがはり終わった全体を見る事が出来るのは、完成直前のお掃除の後。それまでのお楽しみです(´∀`*)ウフフ

フローリングがはり終わった全体を見る事が出来るのは、完成直前のお掃除の後。それまでのお楽しみです(´∀`*)ウフフ

ちなみにユニットバスも壁パネルカラーが色違いです。リクシルさん『ウッドグレインライト』は1号棟

ちなみにユニットバスも壁パネルカラーが色違いです。リクシルさん『ウッドグレインライト』は1号棟

2号棟は『ステインブルー』

2号棟は『ステインブルー』

4号棟は『ストーンシェルグレー』

4号棟は『ストーンシェルグレー』

3号棟は、最後に建築するので今後ご紹介していきます(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

外観が仕上がってきました。

外観が仕上がってきました。

サイディングとサイディングの継ぎ目を

サイディングとサイディングの継ぎ目を

シーリング材で充填します。シーリングは、雨水の侵入を防ぎます。

シーリング材で充填します。シーリングは、雨水の侵入を防ぎます。

また、サイディングは気温や湿度の変化で膨張、伸縮したり、地震の揺れなどでひび割れやゆがみを起こす可能性も。そのため緩衝材として継ぎ目にシーリング材を充填し、サイディングへの負担を軽減します。

また、サイディングは気温や湿度の変化で膨張、伸縮したり、地震の揺れなどでひび割れやゆがみを起こす可能性も。そのため緩衝材として継ぎ目にシーリング材を充填し、サイディングへの負担を軽減します。

”シーリング”は耳馴染みがありませんが、日常ではよく目にする場所に使われています。それは浴室のカビが発生しやすい場所、ゴムパッキンです。それの外壁バージョンがシーリングです。

”シーリング”は耳馴染みがありませんが、日常ではよく目にする場所に使われています。それは浴室のカビが発生しやすい場所、ゴムパッキンです。それの外壁バージョンがシーリングです。

テレビアンテナ取付け完了(^^)/ デザインアンテナという種類です。アンテナが目立ちにくく、家の景観と馴染みます。

テレビアンテナ取付け完了(^^)/ デザインアンテナという種類です。アンテナが目立ちにくく、家の景観と馴染みます。

屋根の先に雨樋(あまどい)。

屋根の先に雨樋(あまどい)。

屋根に落ちた雨水を

屋根に落ちた雨水を

雨水管へ導く雨樋。大洋工務店では、雨樋は足場が取れる合図。外観が完成形になるものあと少しです!!

雨水管へ導く雨樋。大洋工務店では、雨樋は足場が取れる合図。外観が完成形になるものあと少しです!!

室内はクロス貼りの準備、下地を整えるパテ塗りが始まっています。

室内はクロス貼りの準備、下地を整えるパテ塗りが始まっています。

石膏ボードを固定しているビス穴や

石膏ボードを固定しているビス穴や

石膏ボードと石膏ボードの継ぎ目をパテで埋め、平滑な下地を作ります。

石膏ボードと石膏ボードの継ぎ目をパテで埋め、平滑な下地を作ります。

すべての壁や

すべての壁や

天井に

天井に

パテ塗りを行います。凸凹の下地でクロスを貼ると、凸凹がそのままクロスに浮き出てしまいます。パテ塗りはキレイな仕上がりにする為の準備です。

パテ塗りを行います。凸凹の下地でクロスを貼ると、凸凹がそのままクロスに浮き出てしまいます。パテ塗りはキレイな仕上がりにする為の準備です。

化粧梁はオイル系塗料で塗装。オイル系塗料は浸透して塗装するので、

化粧梁はオイル系塗料で塗装。オイル系塗料は浸透して塗装するので、 木目がはっきりと浮かび上がり、木本来の質感を活かした塗料です。

木目がはっきりと浮かび上がり、木本来の質感を活かした塗料です。

2階からクロス貼りが始まっています。

2階からクロス貼りが始まっています。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店、皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

コンクリート打設後、一定の時間を置き”コテ押さえ”を行います。

コンクリート打設後、一定の時間を置き”コテ押さえ”を行います。

コテを使いきれいな表面に整えるだけでなく、緻密な表面にする事で二酸化炭素、酸素、水分などの劣化因子の侵入速度を遅らせ、耐久性の高い打ち放し面を作ります。

コテを使いきれいな表面に整えるだけでなく、緻密な表面にする事で二酸化炭素、酸素、水分などの劣化因子の侵入速度を遅らせ、耐久性の高い打ち放し面を作ります。

コテ押さえの際、靴跡のくぼみが軽減するコンクリート下駄。

コテ押さえの際、靴跡のくぼみが軽減するコンクリート下駄。

かんじきと同じです(^^)/

かんじきと同じです(^^)/

先がとがったコテ

先がとがったコテ

丸まったコテの2種類のコテを使い仕上げます。

丸まったコテの2種類のコテを使い仕上げます。

コンクリートが固まり始めた頃、再度コテで振動を与えると再び柔らかさを取り戻し、その時点で仕上げる事で緻密なコンクリート表面になります。

コンクリートが固まり始めた頃、再度コテで振動を与えると再び柔らかさを取り戻し、その時点で仕上げる事で緻密なコンクリート表面になります。

養生中。

養生中。

ベースコンクリートに立ち上がり枠の基準線が引かれました。

ベースコンクリートに立ち上がり枠の基準線が引かれました。

丸い筒は、給排水管を通す穴を確保するスリーブです。

丸い筒は、給排水管を通す穴を確保するスリーブです。

コンクリート打設前にあらかじめ設置しておきます。

コンクリート打設前にあらかじめ設置しておきます。

ホールダウン金物。長さは約90cm。柱が土台から抜けるのを防ぐ金物です。地震や台風などの引っ張りの力に抵抗する為

ホールダウン金物。長さは約90cm。柱が土台から抜けるのを防ぐ金物です。地震や台風などの引っ張りの力に抵抗する為

コンクリートに埋まる下側は、U字になっています。

コンクリートに埋まる下側は、U字になっています。

オレンジの棒は、レベルポインター。立ち上がりコンクリートを水平に打設する為の目印。ネジのようにクルクル回して高さを調整します。

オレンジの棒は、レベルポインター。立ち上がりコンクリートを水平に打設する為の目印。ネジのようにクルクル回して高さを調整します。

レベルポインターのてっぺんの赤色は『高さ調整したよ!』という印です。

レベルポインターのてっぺんの赤色は『高さ調整したよ!』という印です。

この後、立ち上がりコンクリートを打設していきます。

この後、立ち上がりコンクリートを打設していきます。

という事で

どうぞご安全に。

清水区蒲原 建売住宅新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水区蒲原、建売住宅新築工事の様子を紹介します。

外観が茶色から白に変りました。

外観が茶色から白に変りました。

白いシートは、透湿防水シートです。室内で発生した湿気を外に逃がし、外壁材から侵入してきた雨水はシャットアウト!湿気は通し、水は通さないというシートです。

白いシートは、透湿防水シートです。室内で発生した湿気を外に逃がし、外壁材から侵入してきた雨水はシャットアウト!湿気は通し、水は通さないというシートです。

基礎と建物の境目に土台の水切り。外壁材から伝ってきた雨水が土台にまわらないよう、水切りで断ち切っています。この姿になってしまうと隠れてしまいますが、

基礎と建物の境目に土台の水切り。外壁材から伝ってきた雨水が土台にまわらないよう、水切りで断ち切っています。この姿になってしまうと隠れてしまいますが、

土台は基礎の上に固定されている”木”。湿気に強く乾燥性に優れるヒノキを使っていますが、水に濡れない事が1番です!

土台は基礎の上に固定されている”木”。湿気に強く乾燥性に優れるヒノキを使っていますが、水に濡れない事が1番です!

水切りの上のシルバーの金具。これは、サイディングボードを固定する金具、スターター。外観が色づき始める合図です(^^)/

水切りの上のシルバーの金具。これは、サイディングボードを固定する金具、スターター。外観が色づき始める合図です(^^)/

室内は、壁に断熱材が入りました。

室内は、壁に断熱材が入りました。

断熱材は、グラスウール。原料はガラス。主に資源ごみからなるリサイクガラスを使用しており、地球に優しい断熱材です。

断熱材は、グラスウール。原料はガラス。主に資源ごみからなるリサイクガラスを使用しており、地球に優しい断熱材です。

大工さんが作っているのは、窓枠。もう、窓ついてるじゃん!って思いますよね(^^)

大工さんが作っているのは、窓枠。もう、窓ついてるじゃん!って思いますよね(^^)

窓枠なし。

窓枠なし。

からの~

からの~

窓枠装着…ちょっと写真だと分かりにくですね(;^_^A窓はガラス部分のサッシを含めた、複数のパーツで構成されています。それらをきれいに納めるのが窓枠です。

窓枠装着…ちょっと写真だと分かりにくですね(;^_^A窓はガラス部分のサッシを含めた、複数のパーツで構成されています。それらをきれいに納めるのが窓枠です。

窓は、外気の影響を受けやすい場所。窓枠と柱の隙間に、発泡ウレタンの断熱材で充填。

窓は、外気の影響を受けやすい場所。窓枠と柱の隙間に、発泡ウレタンの断熱材で充填。

ユニットバス設置完了(^^)/

ユニットバス設置完了(^^)/

ユニットバスは、壁、天井、床、バスタブとすべて工場で製造され、それらを現場で組み立てます。設置場所や搬入経路を確保しやすい、壁を作る前に設置されます。なので、上棟後割と早い段階で登場します(^^)/

ユニットバスは、壁、天井、床、バスタブとすべて工場で製造され、それらを現場で組み立てます。設置場所や搬入経路を確保しやすい、壁を作る前に設置されます。なので、上棟後割と早い段階で登場します(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

サイディングはりが仕上げの段階に入ってきました(^^)/

サイディングはりが仕上げの段階に入ってきました(^^)/

破風板(はふいた)の化粧ボードを取り付けます。

破風板(はふいた)の化粧ボードを取り付けます。

破風板は、横や下の雨風から、建物を守っています。破風板がある事で、吹き上げの風を分散させ、暴風雨が屋根裏に入る事を防ぎます。

破風板は、横や下の雨風から、建物を守っています。破風板がある事で、吹き上げの風を分散させ、暴風雨が屋根裏に入る事を防ぎます。

破風板の化粧ボードは、耐火性のある素材です。万が一の火災時の延焼を防ぎます。

破風板の化粧ボードは、耐火性のある素材です。万が一の火災時の延焼を防ぎます。

破風板化粧ボードもブラックで統一し、引き締まった表情に。

破風板化粧ボードもブラックで統一し、引き締まった表情に。

室内、大工工事が大詰めです!玄関収納取り付けられ

室内、大工工事が大詰めです!玄関収納取り付けられ

床下点検口製作中。

床下点検口製作中。

床下点検口のフタ、大工さんが作っています。付属の切断定規を使い

床下点検口のフタ、大工さんが作っています。付属の切断定規を使い

サイズを合わせてカット。

サイズを合わせてカット。

取手は”ミノ”を使い

取手は”ミノ”を使い

穴を開けます。

穴を開けます。

冬に裸足で取手の金具を踏んで『冷たい』と感じた事はありませんか。そんな事があまりないように、取手の位置も動線を考えて作ってくれています(^^)/

冬に裸足で取手の金具を踏んで『冷たい』と感じた事はありませんか。そんな事があまりないように、取手の位置も動線を考えて作ってくれています(^^)/

1階収納のパイプハンガー

1階収納のパイプハンガー

中段棚

中段棚

壁と床の境目に巾木(はばき)がまわされました!

壁と床の境目に巾木(はばき)がまわされました!

1階も大工工事終了です(^^)/

1階も大工工事終了です(^^)/

お掃除をして次のステップ、クロス貼りへ移っていきます。

お掃除をして次のステップ、クロス貼りへ移っていきます。

キッチンに現れる

キッチンに現れる

IHのコンセント。私は、この子の”ぽー”とした表情がお気に入りです(´∀`*)ウフフ

IHのコンセント。私は、この子の”ぽー”とした表情がお気に入りです(´∀`*)ウフフ

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

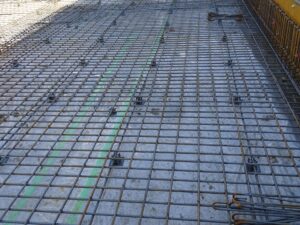

鉄筋を組み立てる、配筋工事が始まりました!

鉄筋を組み立てる、配筋工事が始まりました!

鉄筋+コンクリート=鉄筋コンクリートとなるために、まず鉄筋を組み立てます。鉄筋とコンクリートはお互いの弱点を補い合って強度をさらに高めます。

鉄筋+コンクリート=鉄筋コンクリートとなるために、まず鉄筋を組み立てます。鉄筋とコンクリートはお互いの弱点を補い合って強度をさらに高めます。

鉄筋の間に挟んでいるのは、スペーサーブロック。鉄筋は決められた厚さのコンクリートで覆う事で、鉄筋の強度が保たれます。その厚さを確保しているのがスペーサーブロックです。

鉄筋の間に挟んでいるのは、スペーサーブロック。鉄筋は決められた厚さのコンクリートで覆う事で、鉄筋の強度が保たれます。その厚さを確保しているのがスペーサーブロックです。

こちらはドーナツスペーサー。こちらもコンクリートの厚さを確保するものです。

こちらはドーナツスペーサー。こちらもコンクリートの厚さを確保するものです。

鉄筋は、”ハッカー”という工具を使って

鉄筋は、”ハッカー”という工具を使って

結束線で

結束線で

固定します。

固定します。

ハッカーの半分から上が、クルクル回転するようになっていて

ハッカーの半分から上が、クルクル回転するようになっていて

結束線をクルクル巻き付けるように固定。

結束線をクルクル巻き付けるように固定。

配筋が終わると、コンクリートを打設していきます!

配筋が終わると、コンクリートを打設していきます!

ミキサー車(^^)/固まる前のコンクリート、生コンクリートを現場に運びます。コンクリートは、セメント、水、砂、砂利を混ざ合わせた物。時間の経過とともに、重たい物は沈み、軽い物を浮き、分離してしまいます。それを防ぐ為に、回転させながら現場に運んでくれるのがミキサー車です。

ミキサー車(^^)/固まる前のコンクリート、生コンクリートを現場に運びます。コンクリートは、セメント、水、砂、砂利を混ざ合わせた物。時間の経過とともに、重たい物は沈み、軽い物を浮き、分離してしまいます。それを防ぐ為に、回転させながら現場に運んでくれるのがミキサー車です。

ミキサー車から生コンクリートをポンプ車へ移し

ミキサー車から生コンクリートをポンプ車へ移し

ポンプ車が生コンクリートを圧送、

ポンプ車が生コンクリートを圧送、

打設していきます。

打設していきます。

打設しながら、コンクリート用振動機で振動を与え、

打設しながら、コンクリート用振動機で振動を与え、

余分な空気を外に出し、コンクリートの密度を高めます。

余分な空気を外に出し、コンクリートの密度を高めます。

打ちたてのコンクリートは、ツヤツヤです(^^)

打ちたてのコンクリートは、ツヤツヤです(^^)

この後、”押さえ”という工程に入ります。

という事で

どうぞご安全に。

清水区蒲原 建売住宅新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水区蒲原、建売住宅新築工事の様子を紹介します。

1階床をはっていきます。

1階床をはっていきます。

大引の隙間を埋めるように断熱材を入れます。

大引の隙間を埋めるように断熱材を入れます。

床に使う断熱材は、”押出法ポリスチレンフォーム”です。

床に使う断熱材は、”押出法ポリスチレンフォーム”です。

発泡スチロールの様な質感で、厚さ6.5cmの湿気に強いタイプを使います。

発泡スチロールの様な質感で、厚さ6.5cmの湿気に強いタイプを使います。

大引きに断熱材を固定する金具を引っ掛け

大引きに断熱材を固定する金具を引っ掛け

断熱材を入れます。この断熱材は、あらかじめ図面通りのサイズにカットされたものが搬入されます。かなりきつめのサイズ感です。ゆるゆるだと、隙間ができてしまい、断熱効果が発揮されません。

断熱材を入れます。この断熱材は、あらかじめ図面通りのサイズにカットされたものが搬入されます。かなりきつめのサイズ感です。ゆるゆるだと、隙間ができてしまい、断熱効果が発揮されません。

断熱材の後

断熱材の後

床下地材をはります。厚さ28㎜の合板を使う、『剛床工法』です。地震や台風などの水平の力に抵抗し、変形やゆがみを防ぎます。

床下地材をはります。厚さ28㎜の合板を使う、『剛床工法』です。地震や台風などの水平の力に抵抗し、変形やゆがみを防ぎます。

合板は、木材の繊維の方向を互い違いに複数枚貼り合わせた物。繊維を互い違いに貼り合わせる事で強度が増します。

合板は、木材の繊維の方向を互い違いに複数枚貼り合わせた物。繊維を互い違いに貼り合わせる事で強度が増します。

1階床下地をつくり

1階床下地をつくり

斜めに掛かる木材”筋交い(すじかい)”を固定します。筋交いは、地震などの揺れに抵抗する壁になります。

斜めに掛かる木材”筋交い(すじかい)”を固定します。筋交いは、地震などの揺れに抵抗する壁になります。

とても重要な壁なので、筋交いに欠き込みしてはいけません!強度が確保できなくなってしまいます。

とても重要な壁なので、筋交いに欠き込みしてはいけません!強度が確保できなくなってしまいます。

なので、筋交いを組む間柱(まばしら)に書き込みをします。間柱は、壁の下地となる木材です。

なので、筋交いを組む間柱(まばしら)に書き込みをします。間柱は、壁の下地となる木材です。

筋交いや

筋交いや

柱を金物で固定。

柱を金物で固定。

基礎から登場していたホールダウン金物。

基礎から登場していたホールダウン金物。

柱に固定されました。ホールダウン金物は、柱が土台から抜けるのを防ぎます。

柱に固定されました。ホールダウン金物は、柱が土台から抜けるのを防ぎます。

建物のコーナーに火打梁(ひうちばり)。

建物のコーナーに火打梁(ひうちばり)。

台風や地震などの水平の力による建物の変形を防ぎます。

台風や地震などの水平の力による建物の変形を防ぎます。

もうすぐ、ユニットバス設置です(^^)/

もうすぐ、ユニットバス設置です(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

サイディングはりが進んできました(^^)/

サイディングはりが進んできました(^^)/

サイディングボードは、通気金物で固定しています。

サイディングボードは、通気金物で固定しています。

躯体とサイディングボードの間に隙間を作り

躯体とサイディングボードの間に隙間を作り

空気の通り道を確保し固定します。この隙間が、室内や壁内の湿気を外部へ排出するための通気層となり、結露を防ぎます。

空気の通り道を確保し固定します。この隙間が、室内や壁内の湿気を外部へ排出するための通気層となり、結露を防ぎます。

サイディングボードの継ぎ目に使う、ハットジョイナー。

サイディングボードの継ぎ目に使う、ハットジョイナー。

ハットジョイナーは目地幅を一定に保つ定規の役割や適正な目地の深さを確保し、シーリング材が後ろへ抜けないようバックアップしています。

ハットジョイナーは目地幅を一定に保つ定規の役割や適正な目地の深さを確保し、シーリング材が後ろへ抜けないようバックアップしています。

また、シーリング材から漏れてきた雨水の侵入を止める効果もあります。

また、シーリング材から漏れてきた雨水の侵入を止める効果もあります。

2階は

2階は

こども部屋収納、

こども部屋収納、 ウォークインクローゼットのパイプハンガー、中段棚が取り付けられました。

ウォークインクローゼットのパイプハンガー、中段棚が取り付けられました。

大工さんは、小屋裏点検口を製作中。

大工さんは、小屋裏点検口を製作中。

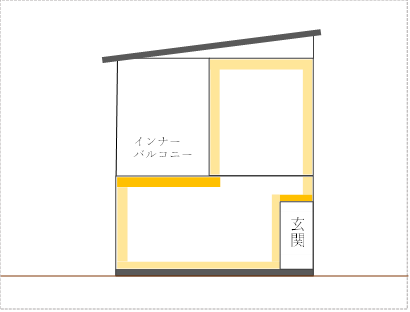

1階は、天井下地が組まれ

1階は、天井下地が組まれ

断熱材が入っています。断熱材は外部と接する壁、床、天井を取り囲むよう入れます。通常1階の天井には入れないのですが、

断熱材が入っています。断熱材は外部と接する壁、床、天井を取り囲むよう入れます。通常1階の天井には入れないのですが、

断熱材が入っている上は

断熱材が入っている上は

インナーバルコニー。

インナーバルコニー。

1階天井に断熱材を入れないと、建物が断熱材で覆われません。

1階天井に断熱材を入れないと、建物が断熱材で覆われません。

玄関ポーチ屋根にも断熱材を。玄関ポーチ上は、子供部屋になります。

玄関ポーチ屋根にも断熱材を。玄関ポーチ上は、子供部屋になります。

2階は、

2階は、

壁と床の境目に

壁と床の境目に

巾木(はばき)が付きました(^^)/

巾木(はばき)が付きました(^^)/

巾木は、衝撃から壁を守っています。イスがゴン!おもちゃがゴン!掃除機でゴン!ゴン!と日常生活では気に留めない衝撃が結構あるんです。そんな衝撃の盾になるのが巾木です。

巾木は、衝撃から壁を守っています。イスがゴン!おもちゃがゴン!掃除機でゴン!ゴン!と日常生活では気に留めない衝撃が結構あるんです。そんな衝撃の盾になるのが巾木です。

また、大工工事が終わったよ!という合図でもあります。2階、大工工事終了です(^^)/

また、大工工事が終わったよ!という合図でもあります。2階、大工工事終了です(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

裾野市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

こちらの現場は、地盤調査の結果『地盤改良必要なし』となり、基礎工事が進んでいます。過去の現場写真を混ぜながら、説明していきます。

こちらの現場は、地盤調査の結果『地盤改良必要なし』となり、基礎工事が進んでいます。過去の現場写真を混ぜながら、説明していきます。

基礎の底となる深さまで掘ります。

基礎の底となる深さまで掘ります。

砕いた石”砕石(さいせき)”を

砕いた石”砕石(さいせき)”を

敷地全体に敷き

敷地全体に敷き

転圧機で

転圧機で

締め固めます。

締め固めます。

建物が建つ周りに、

建物が建つ周りに、

捨てコンクリートを打設します。

捨てコンクリートを打設します。

捨てコンクリートは、建物の高さの基準となり

捨てコンクリートは、建物の高さの基準となり

建物を形作る型枠の土台にもなり、さらに基準線が印されます。捨てコンクリートの厚さは約5cm。構造に関係ないので、強度は必要ありません。

建物を形作る型枠の土台にもなり、さらに基準線が印されます。捨てコンクリートの厚さは約5cm。構造に関係ないので、強度は必要ありません。

何もない場所に、水平垂直の建物を建築するためには、基準となる物が必要です。捨てコンクリートは、構造に関係はありませんが、大事な役割を果たしています。

何もない場所に、水平垂直の建物を建築するためには、基準となる物が必要です。捨てコンクリートは、構造に関係はありませんが、大事な役割を果たしています。

型枠が設置されました。型枠内にコンクリートを打設していくので

型枠が設置されました。型枠内にコンクリートを打設していくので

型枠がコンクリートの圧力に負けて倒れないよう、単管パイプと支柱で支えます。

型枠がコンクリートの圧力に負けて倒れないよう、単管パイプと支柱で支えます。

全体に敷かれているビニールシートは、地面からの湿気を防ぐ”防湿シート”です。

全体に敷かれているビニールシートは、地面からの湿気を防ぐ”防湿シート”です。

地面の湿気を防ぐ対策は、厚さ6cmのコンクリートを打設する事でも防ぐ事ができます。大洋工務店は、15cm厚のコンクリートを打つので、防湿シートは敷かなくても問題ありません。が、念には念をです(^^)/

地面の湿気を防ぐ対策は、厚さ6cmのコンクリートを打設する事でも防ぐ事ができます。大洋工務店は、15cm厚のコンクリートを打つので、防湿シートは敷かなくても問題ありません。が、念には念をです(^^)/

この後、鉄筋を組んでいきます!

ブログの締めの言葉、『どうぞご安全に』聞きなじみがないと思います。

製造業や建設業の現場で、注意喚起をする為の言葉です。

という事で

どうぞご安全に。

清水区蒲原建売住宅 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水区蒲原建売住宅、新築工事の様子を紹介します。

上棟した建売住宅の大工工事が進んでいます。

上棟した建売住宅の大工工事が進んでいます。

壁に構造用ハイベストウッドをはります。上棟直後は、構造がむき出しの状態。雨の影響を少なくするため、外まわりの工事を優先に進めます。

壁に構造用ハイベストウッドをはります。上棟直後は、構造がむき出しの状態。雨の影響を少なくするため、外まわりの工事を優先に進めます。

構造用ハイベストウッドは、土台、柱、横架材を一体化し、建物を1つの箱にします。

構造用ハイベストウッドは、土台、柱、横架材を一体化し、建物を1つの箱にします。

地震や台風の力を壁面全体で受け止め、力を分散させ、どこか一部に負担がかかる事を防ぎます。

地震や台風の力を壁面全体で受け止め、力を分散させ、どこか一部に負担がかかる事を防ぎます。

雨の影響を直に受ける屋根は、上棟直後に屋根の採寸をし、屋根用の防水シート”改質アスファルトルーフィング”を敷きます。

雨の影響を直に受ける屋根は、上棟直後に屋根の採寸をし、屋根用の防水シート”改質アスファルトルーフィング”を敷きます。

屋根の仕上げ材だけでは100%雨水を防ぐことはできません。仕上げ材から漏れてきた雨水をシャットアウトし室内に侵入するのを防ぐのは、改質アスファルトルーフィングです。

屋根の仕上げ材だけでは100%雨水を防ぐことはできません。仕上げ材から漏れてきた雨水をシャットアウトし室内に侵入するのを防ぐのは、改質アスファルトルーフィングです。

改質アスファルトルーフィングの上に、屋根の仕上げ材を葺きます。

改質アスファルトルーフィングの上に、屋根の仕上げ材を葺きます。

屋根材は、ガルバリウム鋼板の縦葺きです。

屋根材は、ガルバリウム鋼板の縦葺きです。

ガルバリウム鋼板は、屋根材としてはとても軽量のため、地震の揺れ幅を小さくします。また、雨水が流れる際に遮る物がほとんどない縦葺きは、雨漏りのリスクを軽減します。

ガルバリウム鋼板は、屋根材としてはとても軽量のため、地震の揺れ幅を小さくします。また、雨水が流れる際に遮る物がほとんどない縦葺きは、雨漏りのリスクを軽減します。

窓は、上棟後早い段階で取り付けます。

窓は、上棟後早い段階で取り付けます。

窓の下に、窓用の水切りシートを挟みます。窓は、外壁に穴を開けて作るので、雨水の影響を受けやすい場所。

窓の下に、窓用の水切りシートを挟みます。窓は、外壁に穴を開けて作るので、雨水の影響を受けやすい場所。

窓の設置前に、水切りシートを固定。その上に窓を設置していきます。

窓の設置前に、水切りシートを固定。その上に窓を設置していきます。

室内は、柱と柱の間に間柱(まばしら)が組まれました。少し細い木材が間柱です。間柱は、壁を支える下地となります。

室内は、柱と柱の間に間柱(まばしら)が組まれました。少し細い木材が間柱です。間柱は、壁を支える下地となります。

現場のごみ箱。今回は5棟の建物を建築するので、Bigサイズ!

現場のごみ箱。今回は5棟の建物を建築するので、Bigサイズ!

いつものごみ箱がミニサイズに見えるほどです(^^)/

いつものごみ箱がミニサイズに見えるほどです(^^)/

工事は、大工工事が進んでいきます。

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

1階壁作りから

1階壁作りから

2階天井仕上げへと移っています。

2階天井仕上げへと移っています。

2階天井は、厚さ10cmの断熱材を2枚入れ

2階天井は、厚さ10cmの断熱材を2枚入れ

石膏ボードで塞ぎます。天井の石膏ボードの厚さは、9.5㎜。壁は12.5㎜。

石膏ボードで塞ぎます。天井の石膏ボードの厚さは、9.5㎜。壁は12.5㎜。

壁の石膏ボードと比較すると、少し薄いタイプを使います。壁は人が寄り掛かったり、衝撃を受け止めるため、天井より厚いタイプを使います。

壁の石膏ボードと比較すると、少し薄いタイプを使います。壁は人が寄り掛かったり、衝撃を受け止めるため、天井より厚いタイプを使います。

わずかな厚みの差ですが、重さはまるっきり違うそうです(^^)/

わずかな厚みの差ですが、重さはまるっきり違うそうです(^^)/

こども部屋

こども部屋

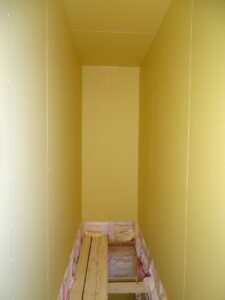

ウォークインクローゼット

ウォークインクローゼット

階段上と2階天井が仕上がってきました。

階段上と2階天井が仕上がってきました。

そしてついに、階段登場(^^)/

そしてついに、階段登場(^^)/

工事中2階へは、脚立を使って上り下りします。

工事中2階へは、脚立を使って上り下りします。

それが階段で2階へ行くという、ごく普通の事も、新築工事中のお施主さまにとっては、特別です。私でも、にんまりしますから(´∀`*)ウフフ

それが階段で2階へ行くという、ごく普通の事も、新築工事中のお施主さまにとっては、特別です。私でも、にんまりしますから(´∀`*)ウフフ

階段は、側面から支える『ささら』に、足を乗せる踏板(ふみいた)や

階段は、側面から支える『ささら』に、足を乗せる踏板(ふみいた)や

踏板と垂直に組まれる蹴込み板(けこみいた)を固定します。

踏板と垂直に組まれる蹴込み板(けこみいた)を固定します。

サイディング工事も進んできました(^^)/

サイディング工事も進んできました(^^)/

ケイミュー『シマンフラット ソイルブラック』シンプルでフラットなデザインに、

ケイミュー『シマンフラット ソイルブラック』シンプルでフラットなデザインに、

コンクリートのような凹凸やざらりとした風合いが特徴。

コンクリートのような凹凸やざらりとした風合いが特徴。

サイディングは、とにかくデザイン、カラーと種類が豊富。外観は、家づくりでこだわって頂きたいポイントです!お気に入りと出会うまで、がんばって選んでください(*^^*)

サイディングは、とにかくデザイン、カラーと種類が豊富。外観は、家づくりでこだわって頂きたいポイントです!お気に入りと出会うまで、がんばって選んでください(*^^*)

という事で

どうぞご安全に。