函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

2階の

2階の

フローリングはりが終了し

フローリングはりが終了し

キッチンカウンターや

キッチンカウンターや

2階、子供部屋ドアの上のアクセント

2階、子供部屋ドアの上のアクセント

ガラスブロック

ガラスブロック

ウォークインクローゼット入口のお家型など、壁の下地が組まれました。

ウォークインクローゼット入口のお家型など、壁の下地が組まれました。

下地が整うと、石膏ボードをはっていきます。

下地が整うと、石膏ボードをはっていきます。

石膏ボードは壁や天井に使われ、クロスの下地になります。

石膏ボードは壁や天井に使われ、クロスの下地になります。

石膏には約20%の結晶水が含まれていて、高温にさらされると、結晶水が水蒸気となり放出され、温度の上昇を遅らせます。耐火性、遮音性、施工性に優れた建材です。

石膏には約20%の結晶水が含まれていて、高温にさらされると、結晶水が水蒸気となり放出され、温度の上昇を遅らせます。耐火性、遮音性、施工性に優れた建材です。

デメリットは、点の衝撃に弱いという事。物をぶつけてしまった衝撃で壁がへこんでしまったり、お年頃のお子さんの気持ちの受け皿になった跡なんかは、衝撃の弱さを表しています。

デメリットは、点の衝撃に弱いという事。物をぶつけてしまった衝撃で壁がへこんでしまったり、お年頃のお子さんの気持ちの受け皿になった跡なんかは、衝撃の弱さを表しています。

また、重たい物を支える力はありません。棚や壁かけテレビ、室内干し金物、鏡を付けたい場合は、あらかじめご相談ください。丈夫な壁にしておく必要があります(^^)/

また、重たい物を支える力はありません。棚や壁かけテレビ、室内干し金物、鏡を付けたい場合は、あらかじめご相談ください。丈夫な壁にしておく必要があります(^^)/

ユニットバス設置の準備も始まっています!こちらは、通常タイプよりもゆったりサイズの浴室で、1.25坪あります。ちなみに通常の大きさは1.0坪タイプです。

ユニットバス設置の準備も始まっています!こちらは、通常タイプよりもゆったりサイズの浴室で、1.25坪あります。ちなみに通常の大きさは1.0坪タイプです。

基礎立ち上がりに沿って、湿気に強いタイプの断熱材を入れます。浴室は床に断熱材を入れる事が出来ないので、床下までを室内とする基礎断熱です。

基礎立ち上がりに沿って、湿気に強いタイプの断熱材を入れます。浴室は床に断熱材を入れる事が出来ないので、床下までを室内とする基礎断熱です。

基礎と断熱材の隙間を埋める、モコモコ。このモコモコも発砲ウレタンという種類の断熱材で

基礎と断熱材の隙間を埋める、モコモコ。このモコモコも発砲ウレタンという種類の断熱材で

スプレータイプを使っています(^^)/

スプレータイプを使っています(^^)/

石膏ボードの継ぎ目や

石膏ボードの継ぎ目や

配管周りの隙間も埋めます。

配管周りの隙間も埋めます。

サッシ枠の周りの隙間にも(^^)/

サッシ枠の周りの隙間にも(^^)/

窓は、1番外気の影響を受ける場所。隙間は、断熱効果が発揮されないだけでなく、隙間に結露が起こり構造に悪影響を及ぼします。

窓は、1番外気の影響を受ける場所。隙間は、断熱効果が発揮されないだけでなく、隙間に結露が起こり構造に悪影響を及ぼします。

バルコニーのFRP防水は

バルコニーのFRP防水は

お引き渡し直前に、仕上げ材を塗ります。

お引き渡し直前に、仕上げ材を塗ります。

外まわりの水対策が終わり、外壁はりに移っていきます。

外まわりの水対策が終わり、外壁はりに移っていきます。

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

外観が茶色から

外観が茶色から

白に変わりました(^^)/

白に変わりました(^^)/

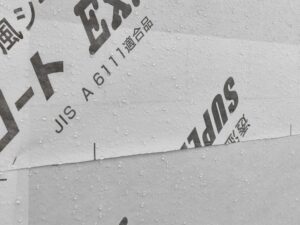

白いのは、透湿防水シートです。外壁材のわずかな隙間から侵入した雨水をシャットアウト!さらに、室内で発生した湿気は外に逃がし、壁内結露を防ぎます。湿気は通すけど、水は通さないシートです!!

白いのは、透湿防水シートです。外壁材のわずかな隙間から侵入した雨水をシャットアウト!さらに、室内で発生した湿気は外に逃がし、壁内結露を防ぎます。湿気は通すけど、水は通さないシートです!!

透湿防水シートの重なり箇所にご注目!上に重ねるシートは、下を向くように重ね合わせ、水の侵入を防ぎます。水は、上から下に流れますからね(^^)/

透湿防水シートの重なり箇所にご注目!上に重ねるシートは、下を向くように重ね合わせ、水の侵入を防ぎます。水は、上から下に流れますからね(^^)/

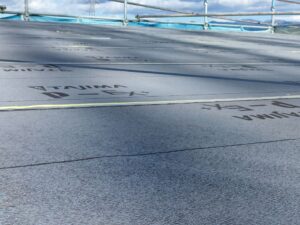

屋根に仕上げ材の、ガルバリウム鋼板を。立平葺き(たてひらふき)です。立平葺きは、屋根の頂点から軒まで何も遮るものがありません。

屋根に仕上げ材の、ガルバリウム鋼板を。立平葺き(たてひらふき)です。立平葺きは、屋根の頂点から軒まで何も遮るものがありません。

雨水が溜まることなく排水されるので、雨漏りのリスクが軽減します。緩やかな屋根勾配にも対応できます。

雨水が溜まることなく排水されるので、雨漏りのリスクが軽減します。緩やかな屋根勾配にも対応できます。

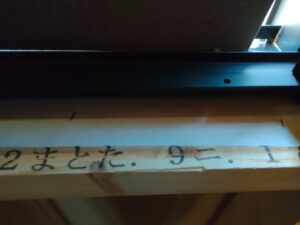

屋根の下地材、広小舞(ひろこまい)の裏に外壁と合せた色で塗装をします。下から覗くとわずかに木材が見える程度ですが、見えるので塗装します(^^)/

屋根の下地材、広小舞(ひろこまい)の裏に外壁と合せた色で塗装をします。下から覗くとわずかに木材が見える程度ですが、見えるので塗装します(^^)/

塗装前。赤い矢印が広小舞です。

塗装前。赤い矢印が広小舞です。

バルコニーの防水工事が始まりました。船や浴槽にも使われるFRP防水。

バルコニーの防水工事が始まりました。船や浴槽にも使われるFRP防水。

ガラス繊維をマット状にしたものを、バルコニーに敷き

ガラス繊維をマット状にしたものを、バルコニーに敷き

ポリエステル樹脂を

ポリエステル樹脂を

ガラスマットに塗り、ガラスマットを貼り付けます。この時、ローラーでマット内にある気泡を取り除きます。

ガラスマットに塗り、ガラスマットを貼り付けます。この時、ローラーでマット内にある気泡を取り除きます。

この工程を2回ほど行い、

この工程を2回ほど行い、

防水層を作ります。外まわりの水対策が進んでいる頃

防水層を作ります。外まわりの水対策が進んでいる頃

室内は、1階フローリングをはっています。

室内は、1階フローリングをはっています。

フローリングは一定の範囲はり終わると、養生をします。養生をした場所に荷物を移動して次の範囲をはっていきます。

フローリングは一定の範囲はり終わると、養生をします。養生をした場所に荷物を移動して次の範囲をはっていきます。

フローリングは、床に物があるとできない工事。荷物の移動やはる順番も考えて進めています。

フローリングは、床に物があるとできない工事。荷物の移動やはる順番も考えて進めています。

1階フローリング完成(^^)/はった先から養生されるので、フローリングがはられた全体の姿は完成直前のクリーリング後までのお楽しみです(^^)

1階フローリング完成(^^)/はった先から養生されるので、フローリングがはられた全体の姿は完成直前のクリーリング後までのお楽しみです(^^)

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

木造建物用油圧式制震ダンパー”ダイナコンティ”が取り付けられました。

木造建物用油圧式制震ダンパー”ダイナコンティ”が取り付けられました。

地震の揺れが起こった瞬間から揺れる方向と反対にオイルが動き、大きい揺れを小さく、早い揺れはゆっくりに、建物に伝わる地震のエネルギーを20%~40%軽減します。

地震の揺れが起こった瞬間から揺れる方向と反対にオイルが動き、大きい揺れを小さく、早い揺れはゆっくりに、建物に伝わる地震のエネルギーを20%~40%軽減します。

円柱状のダンパーが180度回転できるので、水平方向だけでなく建物がねじれた場合にも対応します。

円柱状のダンパーが180度回転できるので、水平方向だけでなく建物がねじれた場合にも対応します。

通常1階に取付けられます。建物の大きさにもよりますが、30坪の建物で8本前後設置します。

通常1階に取付けられます。建物の大きさにもよりますが、30坪の建物で8本前後設置します。

職人さんの室内履きを拝借しました(^^)室内履きの方が大きく、ダイナコンティは約23cmほどの大きさです。コンパクトですが大きな制震装置と軽減効果に大きな差はありません!

職人さんの室内履きを拝借しました(^^)室内履きの方が大きく、ダイナコンティは約23cmほどの大きさです。コンパクトですが大きな制震装置と軽減効果に大きな差はありません!

柱にスイッチボックス。スイッチやコンセントを取り付けるために必要な物。

柱にスイッチボックス。スイッチやコンセントを取り付けるために必要な物。

まだ仮の位置です。大洋工務店は、スイッチやコンセントの位置を、お施主さまに現場で確認して頂き、決定していきます。

まだ仮の位置です。大洋工務店は、スイッチやコンセントの位置を、お施主さまに現場で確認して頂き、決定していきます。

電気配線工事も進んでいます。電気配線は、壁や天井裏の見えない所に配線します。大工さんの工事が進む前に配線しておく必要があるので、上棟直後にスタートします。

電気配線工事も進んでいます。電気配線は、壁や天井裏の見えない所に配線します。大工さんの工事が進む前に配線しておく必要があるので、上棟直後にスタートします。

壁に断熱材。

壁に断熱材。

高性能グラスウール16Kを使います。グラスウールの主原料はガラス。ガラスを溶かし綿状に細かく繊維化した物がグラスウールです。

高性能グラスウール16Kを使います。グラスウールの主原料はガラス。ガラスを溶かし綿状に細かく繊維化した物がグラスウールです。

複雑に絡み合った細かい繊維の間が空気層となり断熱しています。その隙間が細かいほど断熱性能が高くなります。

複雑に絡み合った細かい繊維の間が空気層となり断熱しています。その隙間が細かいほど断熱性能が高くなります。

バルコニーにモルタルで勾配が付けられ

バルコニーにモルタルで勾配が付けられ

防水工事の準備が整いました(^^)/

防水工事の準備が整いました(^^)/

地鎮祭の御札は、現場にお出でになる際にお持ちください。大工さんが屋根裏に奉ってくれます。

地鎮祭の御札は、現場にお出でになる際にお持ちください。大工さんが屋根裏に奉ってくれます。

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

バルコニーの立ち上がりに

バルコニーの立ち上がりに

白い板『ケイカル板』がはられました。

白い板『ケイカル板』がはられました。

ケイカル板は、室内の壁下地に使われる”石膏ボード”よりも水に強い材質です。

ケイカル板は、室内の壁下地に使われる”石膏ボード”よりも水に強い材質です。

雨水の影響を受けるバルコニーは、防水工事を行います。ケイカル板は防水工事前の準備です。

雨水の影響を受けるバルコニーは、防水工事を行います。ケイカル板は防水工事前の準備です。

斜めに掛かっている木材は、筋交い(すじかい)。

斜めに掛かっている木材は、筋交い(すじかい)。

台風や地震の水平方向の力に抵抗する壁になります。

台風や地震の水平方向の力に抵抗する壁になります。

力に抵抗する大事な部材なので、欠き込みは厳禁!!

力に抵抗する大事な部材なので、欠き込みは厳禁!!

間柱に欠き込みをして組んでいます。

間柱に欠き込みをして組んでいます。

ちなみに間柱は、

ちなみに間柱は、  柱と柱の間にある柱で、壁を支える下地です。

柱と柱の間にある柱で、壁を支える下地です。

上棟する前に雨が降って、乾かない床下。ただでさえ湿気を帯びやすい床下なのに、このまま1階床板をはってしまうと、床下環境が悪い状況に。

上棟する前に雨が降って、乾かない床下。ただでさえ湿気を帯びやすい床下なのに、このまま1階床板をはってしまうと、床下環境が悪い状況に。

そこで、雨水を掃除機で吸って乾かします。掃除機が心配になりますが、水も吸い取れる掃除機です(^^)/

そこで、雨水を掃除機で吸って乾かします。掃除機が心配になりますが、水も吸い取れる掃除機です(^^)/

床用の断熱材は、押出法発砲ポリスチレンフォーム。

床用の断熱材は、押出法発砲ポリスチレンフォーム。

発泡スチロールに似た断熱材で、軽量で施工がしやすく、水や湿気に強いタイプです。

発泡スチロールに似た断熱材で、軽量で施工がしやすく、水や湿気に強いタイプです。

工場でピッタリサイズにカットされてきます。

工場でピッタリサイズにカットされてきます。

隙間があると断熱効果が発揮されません。だから、スルっと入るサイズ感ではなく、ギリギリ入るサイズ感でカットされています。

隙間があると断熱効果が発揮されません。だから、スルっと入るサイズ感ではなく、ギリギリ入るサイズ感でカットされています。

大引きに

大引きに

断熱材を受ける金具を固定し

断熱材を受ける金具を固定し

木材と木材の間に

木材と木材の間に

断熱材を入れます。その上に床板をはると

断熱材を入れます。その上に床板をはると

1階床の登場です(^^)/

1階床の登場です(^^)/

玄関は引き戸をチョイス。

玄関は引き戸をチョイス。

傷防止のため、養生をして使います。姿が見られるのはお引き渡し直前です(^^)

傷防止のため、養生をして使います。姿が見られるのはお引き渡し直前です(^^)

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟翌日の姿です。上棟直後は構造がむき出しの状態。雨の影響を少なくするため、屋根や外壁の工事が優先に進められます。

上棟翌日の姿です。上棟直後は構造がむき出しの状態。雨の影響を少なくするため、屋根や外壁の工事が優先に進められます。

まず、構造用ハイベストウッドがはられます。土台、柱、横架材を構造用ハイベストウッドで一体化し、全体を1つの箱にします。

まず、構造用ハイベストウッドがはられます。土台、柱、横架材を構造用ハイベストウッドで一体化し、全体を1つの箱にします。

台風や地震などの水平の外力を壁面全体で受け止め、力を分散し一部への力の集中を緩和します。

台風や地震などの水平の外力を壁面全体で受け止め、力を分散し一部への力の集中を緩和します。

屋根用の防水シート、改質アスファルトルーフィングが敷かれました。

屋根用の防水シート、改質アスファルトルーフィングが敷かれました。

雨の影響を直接受ける屋根は、上棟直後に採寸しいち早く施工される場所です。屋根の仕上げ材だけでは、雨水を完全に防ぐ事はできません。

雨の影響を直接受ける屋根は、上棟直後に採寸しいち早く施工される場所です。屋根の仕上げ材だけでは、雨水を完全に防ぐ事はできません。

わずかな隙間から侵入してきた雨水をシャットアウトしているのがこのシートです。

わずかな隙間から侵入してきた雨水をシャットアウトしているのがこのシートです。

室内にサッシ枠が到着しています(^^)/

室内にサッシ枠が到着しています(^^)/

外壁に取り付ける”窓”は、早い段階で登場します(^^)/

外壁に取り付ける”窓”は、早い段階で登場します(^^)/

1階床はもう少し後で施工されます。それまでは木材を渡して足場を確保。

1階床はもう少し後で施工されます。それまでは木材を渡して足場を確保。

2階から大工工事が進んでいます。

2階から大工工事が進んでいます。

柱と柱の間の間柱(まばしら)や、窓を支える窓台を組み、窓が取り付けられました(^^)/

柱と柱の間の間柱(まばしら)や、窓を支える窓台を組み、窓が取り付けられました(^^)/

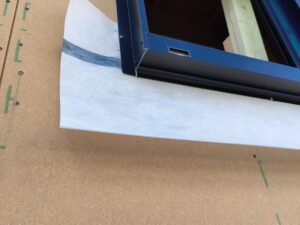

サッシ枠と窓台の間に

サッシ枠と窓台の間に

窓用の防水シートを挟みます。万が一、サッシから雨水が回り込んできた場合に、窓台や柱などの木材への浸水を防止します。

窓用の防水シートを挟みます。万が一、サッシから雨水が回り込んできた場合に、窓台や柱などの木材への浸水を防止します。

窓は壁に穴を開けて作るため、雨水が侵入しやすい場所。水対策は必須です(^^)/

窓は壁に穴を開けて作るため、雨水が侵入しやすい場所。水対策は必須です(^^)/

窓が取り付けられると、家感がUPしますね(^^)/

窓が取り付けられると、家感がUPしますね(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

約2時間ほどで1階が組み上がり

約2時間ほどで1階が組み上がり

次は、2階床板に取り掛かります(^^)/

次は、2階床板に取り掛かります(^^)/

大洋工務店の床は、厚さ28㎜の剛床(ごうしょう)です。台風や地震の水平方向の力に抵抗し、歪みにくい床を剛床といいます。

大洋工務店の床は、厚さ28㎜の剛床(ごうしょう)です。台風や地震の水平方向の力に抵抗し、歪みにくい床を剛床といいます。

床板にふられている記号・番号と

床板にふられている記号・番号と

梁や柱にふられている記号・番号を合せると

梁や柱にふられている記号・番号を合せると

柱の位置にぴったり加工がされています。図面を見ることなく、図面通りに組み上げられるのは、目印の記号番号があるからです。

柱の位置にぴったり加工がされています。図面を見ることなく、図面通りに組み上げられるのは、目印の記号番号があるからです。 この床板、大工さんを見ていると普通に持てそうですが、かなり重たいんですよ!!重たい床板を持ちつつ、隙間だらけの高さ約3mの場所を歩ける大工さんは、やっぱりすごい(^^)/

この床板、大工さんを見ていると普通に持てそうですが、かなり重たいんですよ!!重たい床板を持ちつつ、隙間だらけの高さ約3mの場所を歩ける大工さんは、やっぱりすごい(^^)/

床板を釘で固定。『バシュ!バシュ!バシュ!』釘打ち機の音が響きます(^^)

床板を釘で固定。『バシュ!バシュ!バシュ!』釘打ち機の音が響きます(^^)

床板がはられると、建物が肉付いて

床板がはられると、建物が肉付いて

たくましくなります(^^)

たくましくなります(^^)

2階床板や

2階床板や

管柱、梁や桁が組み終わり

管柱、梁や桁が組み終わり

屋根を支えるための小屋組みを仕上げていきます。

屋根を支えるための小屋組みを仕上げていきます。

大量にあった木材も、小屋組みの分だけに(^^)/

大量にあった木材も、小屋組みの分だけに(^^)/

まずは短い柱、小屋束(こやづか)。

まずは短い柱、小屋束(こやづか)。

小屋束に

小屋束に

母屋(もや)を組みます。

母屋(もや)を組みます。

小屋束と母屋は

小屋束と母屋は

”かすがい”という釘を

”かすがい”という釘を

金づちで、

金づちで、

『トン!トン!トン!!』

『トン!トン!トン!!』

固定します。

固定します。

上棟は、建物の一番高い木材の

上棟は、建物の一番高い木材の

”棟木(むなぎ)”まで組み上げる事を言います。

”棟木(むなぎ)”まで組み上げる事を言います。

大洋工務店の上棟工事は、屋根の下地材”野地板(のじいた)”まで仕上げていきます。あと少し!!

大洋工務店の上棟工事は、屋根の下地材”野地板(のじいた)”まで仕上げていきます。あと少し!!

母屋と垂直に垂木(たるき)をかけて

母屋と垂直に垂木(たるき)をかけて

野地板を固定。

野地板を固定。

見慣れている富士山ですが

見慣れている富士山ですが

いつもと違う視線だからなのか、なぜか撮りたくなります(´∀`*)ウフフ 屋根の上からの富士山と大工さん。

いつもと違う視線だからなのか、なぜか撮りたくなります(´∀`*)ウフフ 屋根の上からの富士山と大工さん。

野地板の端に、広小舞(ひろこまい)。

野地板の端に、広小舞(ひろこまい)。

野地板が雨水の影響を受けるのを防ぎます。

野地板が雨水の影響を受けるのを防ぎます。

野地板終了(^^)/建物全体の写真を撮り忘れてしまいました<(_ _)>

野地板終了(^^)/建物全体の写真を撮り忘れてしまいました<(_ _)>

心地いい冬晴れに、無事上棟!!

これから大工工事が進んでいきます。

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

クレーン車の登場(^^)/上棟に向けて工事が始まりました!!

クレーン車の登場(^^)/上棟に向けて工事が始まりました!!

まずは、クレーン車の足元にご注目(^^)

まずは、クレーン車の足元にご注目(^^)

タイヤが浮いています。重たい木材を吊り上げる際、重心が取れなくなり不安定な状態になったり、タイヤのパンクなどの危険を防ぐため

タイヤが浮いています。重たい木材を吊り上げる際、重心が取れなくなり不安定な状態になったり、タイヤのパンクなどの危険を防ぐため

”アウトリガー”でクレーン車を安定させます。アウトリガーは車体に搭載されていて、車体から地面にかけて伸ばす、突っ張り棒のような役割を持っています。

”アウトリガー”でクレーン車を安定させます。アウトリガーは車体に搭載されていて、車体から地面にかけて伸ばす、突っ張り棒のような役割を持っています。

大工さん、これから組み上げる木材を工事しやすいように移動中。

大工さん、これから組み上げる木材を工事しやすいように移動中。

1本立っている木材は、通し柱(とおしばしら)。土台から軒まで継ぎ目がない柱。1階と2階を構造的に一体化し、耐震性、耐久性を高めます。

1本立っている木材は、通し柱(とおしばしら)。土台から軒まで継ぎ目がない柱。1階と2階を構造的に一体化し、耐震性、耐久性を高めます。

その階にだけ立つ柱は、管柱(くだばしら)。1階管柱は、2階を支えます。

その階にだけ立つ柱は、管柱(くだばしら)。1階管柱は、2階を支えます。

管柱は、大工さんが担いで

管柱は、大工さんが担いで

柱の凸と

柱の凸と

土台の凹を

土台の凹を

合せたら

合せたら

柱を

柱を

ゆらゆらさせて組みます。

ゆらゆらさせて組みます。

管柱は

管柱は

あっという間です(^^)/

あっという間です(^^)/

次は、1階天井の高さで建物を囲っている胴差し(どうさし)や梁などの横架材。

次は、1階天井の高さで建物を囲っている胴差し(どうさし)や梁などの横架材。

胴差しの開けられた凹と柱の凸を合わせて

胴差しの開けられた凹と柱の凸を合わせて

木槌で叩きます。

木槌で叩きます。

組みながら、羽子板金物で固定します。

組みながら、羽子板金物で固定します。

羽子板に形が似ているから名付けられた羽子板金物は、梁が柱から抜けるのを防ぐ補強金物。ちなみに昔はもっと羽子板に似ていたそうです(^^)

羽子板に形が似ているから名付けられた羽子板金物は、梁が柱から抜けるのを防ぐ補強金物。ちなみに昔はもっと羽子板に似ていたそうです(^^)

羽子板金物に六角ボルトを通して使います。

羽子板金物に六角ボルトを通して使います。

木材が組まれているだけのこの状態は、揺れます!!さらに、足元は隙間だらけ。2階の高さで木槌を振れるのは、何度見ても感心します。

木材が組まれているだけのこの状態は、揺れます!!さらに、足元は隙間だらけ。2階の高さで木槌を振れるのは、何度見ても感心します。

2階床の土台となる部分が見えてきました。

2階床の土台となる部分が見えてきました。 次は、梁や桁の接合部を羽子板金物で固定します。

次は、梁や桁の接合部を羽子板金物で固定します。

次のステップ、2階床板がクレーンに吊られています。

次のステップ、2階床板がクレーンに吊られています。

1階斜めに掛かっている木材は、仮筋交い。柱の垂直を測り、傾かないよう固定しています。仮の筋交いなので、大工工事が進んでくると外されます。

1階斜めに掛かっている木材は、仮筋交い。柱の垂直を測り、傾かないよう固定しています。仮の筋交いなので、大工工事が進んでくると外されます。

上棟工事はまだ序盤戦。まだまだ組み上げる大量の木材が出番を待っています(^^)/

上棟工事はまだ序盤戦。まだまだ組み上げる大量の木材が出番を待っています(^^)/

後半戦は次回に。

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

土台の設置が始まりました(^^)/

土台の設置が始まりました(^^)/

土台にアンカーボルトの位置を印し

土台にアンカーボルトの位置を印し

ドリルで

ドリルで

穴を開けます。

穴を開けます。

こちらがアンカーボルト用の穴。

こちらがアンカーボルト用の穴。

柱が組まれるほぞ穴

柱が組まれるほぞ穴

木材を直角につなぐ為の

木材を直角につなぐ為の

アリ仕口

アリ仕口

木材の長さを足すための鎌継手(かまつぎて)。

木材の長さを足すための鎌継手(かまつぎて)。

こんな複雑なカットは工場でされ、

こんな複雑なカットは工場でされ、

アンカーボルト用の穴は現場加工。この穴も工場で開ければとも思うのですが、基礎を図面通りに作ってもわずかなズレは生じてしまいます。ですから、現場で合わせて加工する事も必要になってきます。

アンカーボルト用の穴は現場加工。この穴も工場で開ければとも思うのですが、基礎を図面通りに作ってもわずかなズレは生じてしまいます。ですから、現場で合わせて加工する事も必要になってきます。

アリ仕口や

アリ仕口や

鎌継手を組み、土台がつながっていきます。

鎌継手を組み、土台がつながっていきます。

アンカーボルトをスクリューワッシャーで

アンカーボルトをスクリューワッシャーで

締め付け、

締め付け、

基礎と土台を緊結します。

基礎と土台を緊結します。

基礎と土台の間に挟んでいるのは、基礎パッキン。湿気を帯びやすいコンクリートの水分が土台に浸透するのを防いでいます。

基礎と土台の間に挟んでいるのは、基礎パッキン。湿気を帯びやすいコンクリートの水分が土台に浸透するのを防いでいます。

また基礎パッキンの穴が通気層になり床下の湿気を排出し、湿気が土台に上がるのを防ぎます。

また基礎パッキンの穴が通気層になり床下の湿気を排出し、湿気が土台に上がるのを防ぎます。

こちらは気密タイプの基礎パッキンで、穴がありません。

こちらは気密タイプの基礎パッキンで、穴がありません。

浴室や玄関土間は、床に断熱材を入れる事ができないので、床下まで室内と考える基礎断熱です。通気タイプの基礎パッキンを使うと、常に窓が開いている状態となり、断熱効果が得られません。なので気密タイプの基礎パッキンを使います。

浴室や玄関土間は、床に断熱材を入れる事ができないので、床下まで室内と考える基礎断熱です。通気タイプの基礎パッキンを使うと、常に窓が開いている状態となり、断熱効果が得られません。なので気密タイプの基礎パッキンを使います。

基礎立ち上がりに支えられない大引きに、

基礎立ち上がりに支えられない大引きに、

床束(ゆかつか)を固定。

床束(ゆかつか)を固定。

床束が、大引きを支えます。

床束が、大引きを支えます。

土台が据付けられました(^^)/いよいよ上棟工事へ移っていきます!!

土台が据付けられました(^^)/いよいよ上棟工事へ移っていきます!!

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎工事仕上げの、玄関土間や、掃き出し窓ステップのコンクリートを打設していきます。

基礎工事仕上げの、玄関土間や、掃き出し窓ステップのコンクリートを打設していきます。

ミキサー車から、固まる前のコンクリート”生コンクリート”を手押し車に入れ

ミキサー車から、固まる前のコンクリート”生コンクリート”を手押し車に入れ

運びます。

運びます。

現場は砕石が敷いてあるだけで、足元は凸凹。重たい生コンを運ぶだけでも重労働。

現場は砕石が敷いてあるだけで、足元は凸凹。重たい生コンを運ぶだけでも重労働。

それを持ち上げて

それを持ち上げて

人力で打設!!

人力で打設!!

これを繰り返します。バイブレーターで余分な空気を抜きながら

これを繰り返します。バイブレーターで余分な空気を抜きながら

表面をコテで整えます。

表面をコテで整えます。

先にコンクリート打設された

先にコンクリート打設された

玄関土間。

玄関土間。

コテで押さえると

コテで押さえると

表面がツルっとします(^^)/

表面がツルっとします(^^)/

エコキュート土台も

エコキュート土台も

ツルっとなりました(^^)/

ツルっとなりました(^^)/

コテ押さえは、見た目だけが整うだけでなく、余分な空気や水を追い出し、緻密な表面を作り強度を高めます。

コテ押さえは、見た目だけが整うだけでなく、余分な空気や水を追い出し、緻密な表面を作り強度を高めます。

基礎立ち上がりに沿って、玄関土間を囲うように

基礎立ち上がりに沿って、玄関土間を囲うように

断熱材が入っています。玄関土間は室内ですが、床で断熱ができないため基礎で断熱しています。

断熱材が入っています。玄関土間は室内ですが、床で断熱ができないため基礎で断熱しています。

リビング掃き出し窓のステップもあと少しです。

リビング掃き出し窓のステップもあと少しです。

養生中。

養生中。

玄関土間や

玄関土間や

掃出し窓のステップは

掃出し窓のステップは

刷毛仕上げ。

刷毛仕上げ。

エコキュート土台は

エコキュート土台は

ツルっとした金ゴテ仕上げ。

ツルっとした金ゴテ仕上げ。

人が通る場所は、あえて刷毛でほうきで掃いたような刷毛目を作り、滑って転倒する事を防ぎます。

人が通る場所は、あえて刷毛でほうきで掃いたような刷毛目を作り、滑って転倒する事を防ぎます。

基礎立ち上がりに、基準線が引かれています。

基礎立ち上がりに、基準線が引かれています。

これは、木材の土台を設置していくための基準線です。

これは、木材の土台を設置していくための基準線です。

基礎工事が終わり、大工さんへバトンタッチ(^^)/

基礎工事が終わり、大工さんへバトンタッチ(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎の型枠を外していきます。

基礎の型枠を外していきます。

型枠を支えていた単管パイプ

型枠を支えていた単管パイプ

単管パイプを固定していた金具、

単管パイプを固定していた金具、

セパレーターを留める

セパレーターを留める

”Pコン”、

”Pコン”、

支柱

支柱

釘を

釘を

地道に取り外します。

地道に取り外します。

ちなみに散らばっている釘は

ちなみに散らばっている釘は

磁石が内蔵された、青色のハンドマグネットキャッチで拾っていきます。

磁石が内蔵された、青色のハンドマグネットキャッチで拾っていきます。

型枠で覆われていた基礎が

型枠で覆われていた基礎が

姿を現しました(^^)/こちらは、基礎立ち上がりの高さを通常より15cmほど高くしました。基礎をまたぐのが結構大変です(;^_^A

姿を現しました(^^)/こちらは、基礎立ち上がりの高さを通常より15cmほど高くしました。基礎をまたぐのが結構大変です(;^_^A

工事は、次のステップに移っています。

工事は、次のステップに移っています。

基礎のまわりに排水管を設置し

基礎のまわりに排水管を設置し

室外と

室外と

室内の排水管をつなげます。

室内の排水管をつなげます。

排水管を通す穴は、立ち上がりコンクリート打設前に”スリーブ”といって、排水管接続用の穴を確保しています。

排水管を通す穴は、立ち上がりコンクリート打設前に”スリーブ”といって、排水管接続用の穴を確保しています。

汚水マス。排水管の合流部などの詰まりやすい箇所に設置されます。

汚水マス。排水管の合流部などの詰まりやすい箇所に設置されます。

フタを開けると、底に溝が切られていて汚物が流れやすくなっています。マスは、トラブル発生時や点検時に簡単に確認できるよう設置しています。

フタを開けると、底に溝が切られていて汚物が流れやすくなっています。マスは、トラブル発生時や点検時に簡単に確認できるよう設置しています。

こちらは、雨水マス。

こちらは、雨水マス。

雨樋から雨水マスへ雨水が集まってきます。砂や土は下に溜まり、水だけが側溝に流れていきます。

雨樋から雨水マスへ雨水が集まってきます。砂や土は下に溜まり、水だけが側溝に流れていきます。

基礎は、土間以外すべてつながっています。

基礎は、土間以外すべてつながっています。

建物が建つ前のこの状態ですと、普通に立って歩けますが、建築後のトラブル発生時は、床下を這って進みます。行き止まりがあると、メンテナンスが出来なくなってしまいます。

建物が建つ前のこの状態ですと、普通に立って歩けますが、建築後のトラブル発生時は、床下を這って進みます。行き止まりがあると、メンテナンスが出来なくなってしまいます。

基礎工事は、土間コンクリート打設のみ!

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

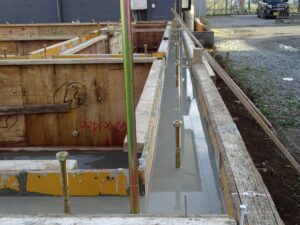

立ち上がりコンクリートが打設されました(^^)/

立ち上がりコンクリートが打設されました(^^)/

立ち上がりコンクリート打設後、突然姿を現すアンカーボルト。

立ち上がりコンクリート打設後、突然姿を現すアンカーボルト。

アンカーボルトは、立ち上がりコンクリートを打設しながら、埋め込まれます。顔を出している長さは10cmほどですが、実は長いんです!

アンカーボルトは、立ち上がりコンクリートを打設しながら、埋め込まれます。顔を出している長さは10cmほどですが、実は長いんです!

土台と基礎をガッチリつなぐアンカーボルトの長さは約40cm。引張の力に抵抗するため、埋め込まれる下側は、L字型です。

土台と基礎をガッチリつなぐアンカーボルトの長さは約40cm。引張の力に抵抗するため、埋め込まれる下側は、L字型です。

白い液体は、接着材のようなものです。

白い液体は、接着材のようなものです。

コンクリートは、レベルポインター羽根の下側まで打設します。

コンクリートは、レベルポインター羽根の下側まで打設します。

それにしても、表面が凸凹だなぁと感じた方もいらっしゃるのでは?!表面から

それにしても、表面が凸凹だなぁと感じた方もいらっしゃるのでは?!表面から

水が引いてくると

水が引いてくると

もうひと仕事です!

もうひと仕事です!

天端レベラーという、トロトロの液体を流し入れます。

天端レベラーという、トロトロの液体を流し入れます。

流し入れるだけで、

流し入れるだけで、

自然に水平になってくれます。

自然に水平になってくれます。

この天端レベラーを

この天端レベラーを

レベルポインターのテッペンが見えるように

レベルポインターのテッペンが見えるように

流し込みます。

流し込みます。

同じ高さで調整済みのレベルポインターと合せる事で、水平に。

同じ高さで調整済みのレベルポインターと合せる事で、水平に。

そして、表面がツヤツヤになりました(^^)/

そして、表面がツヤツヤになりました(^^)/

養生期間中。

養生期間中。

ツヤツヤからマットな質感に。

ツヤツヤからマットな質感に。

コンクリート打ちたてから

コンクリート打ちたてから

天端レベラー後

天端レベラー後

そして養生期間中と、様子が変わっていきます(^^)/

そして養生期間中と、様子が変わっていきます(^^)/

基礎工事は終盤戦!!

という事で

どうぞご安全に。

函南町T様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

函南町T様邸、新築工事の様子を紹介します。

鉄筋が組み終わると、図面通りに組まれていることを検査し

鉄筋が組み終わると、図面通りに組まれていることを検査し

コンクリートが打設されます。

コンクリートが打設されます。

このコンクリートは、建物、人、家具、すべての荷重をささえるベースコンクリート。

このコンクリートは、建物、人、家具、すべての荷重をささえるベースコンクリート。

すべてを支えられる強度が必要なため、鉄筋+コンクリートでパワーアップしています。

すべてを支えられる強度が必要なため、鉄筋+コンクリートでパワーアップしています。

コンクリートは水和反応という化学反応で固まります。セメントに水を加えるとセメントの主要な成分と水が反応し、砂や砂利と結び付きながらゆっくり固まります。

コンクリートは水和反応という化学反応で固まります。セメントに水を加えるとセメントの主要な成分と水が反応し、砂や砂利と結び付きながらゆっくり固まります。

乾燥して固まっている訳ではないので、養生期間中に雨が降っても問題ありません。

乾燥して固まっている訳ではないので、養生期間中に雨が降っても問題ありません。

続いて、立ち上がりコンクリートを打設するための、型枠が設置されました。

続いて、立ち上がりコンクリートを打設するための、型枠が設置されました。

型枠から突き出している金具は、ホールダウン金物。

型枠から突き出している金具は、ホールダウン金物。

長さ約90cm。地震や台風時に柱が土台から抜けるのを防ぐ補強金物です。

長さ約90cm。地震や台風時に柱が土台から抜けるのを防ぐ補強金物です。

引っ張り力に抵抗するため、コンクリートに埋まる下側は、傘の柄のようにU字型をしています。

引っ張り力に抵抗するため、コンクリートに埋まる下側は、傘の柄のようにU字型をしています。

こちらのオレンジの棒は、レベルポインター。立ち上がりコンクリートを水平に打設していくための目印です。

こちらのオレンジの棒は、レベルポインター。立ち上がりコンクリートを水平に打設していくための目印です。

レベルポインターの高さを一定にするため、ネジのように回転させて、1本ずつ高さを調節します。

レベルポインターの高さを一定にするため、ネジのように回転させて、1本ずつ高さを調節します。

『高さを合わせたよ!』という印で、レベルポインターの真ん中が赤く塗られています。たまに青バージョンもあります(^^)

『高さを合わせたよ!』という印で、レベルポインターの真ん中が赤く塗られています。たまに青バージョンもあります(^^)

次は、立ち上がりコンクリート打設へ移っていきます。

次は、立ち上がりコンクリート打設へ移っていきます。

という事で

どうぞご安全に。