三島市I 様邸(二世帯住宅) 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市I様邸(二世帯住宅)、新築工事の様子を紹介します。

この日の大工さんは、窓を設置するための準備をしています。

この日の大工さんは、窓を設置するための準備をしています。

ハイベストウッドで壁を覆った後、窓になる所をカットした所です。

ハイベストウッドで壁を覆った後、窓になる所をカットした所です。

窓枠を設置する前に、こちらのシートを付けます。

窓枠を設置する前に、こちらのシートを付けます。

こちらは、窓用の防水シートです。

こちらは、窓用の防水シートです。

窓の下側に室内へ巻き込む感じで付けられます。こういう場所は、建ててしまうと全く見えない部分ですが、水対策は色々されていますよ(^^)/

窓の下側に室内へ巻き込む感じで付けられます。こういう場所は、建ててしまうと全く見えない部分ですが、水対策は色々されていますよ(^^)/

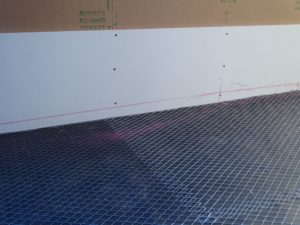

水対策つながりでいうと、バルコニーにも防水対策は必須です。写真の色味が青味掛かっているのは、ブルーシートで養生がされているからですよ~。私の写真の撮り方が悪いからではないですからね~(;^ω^)

水対策つながりでいうと、バルコニーにも防水対策は必須です。写真の色味が青味掛かっているのは、ブルーシートで養生がされているからですよ~。私の写真の撮り方が悪いからではないですからね~(;^ω^)

バルコニーの立ち上がりの白い板。耐火性に優れたボード、ケイ酸カルシウム板、略してケイカル板を付け、

バルコニーの立ち上がりの白い板。耐火性に優れたボード、ケイ酸カルシウム板、略してケイカル板を付け、

モルタルで勾配を付ける為の準備が始まりました。

モルタルで勾配を付ける為の準備が始まりました。

バルコニーには排水口が左右にあります。排水口に水が流れるよう、

バルコニーには排水口が左右にあります。排水口に水が流れるよう、

中心から左右に、室内側からドレン側へと勾配をつけます。そのための、墨が引かれました。

中心から左右に、室内側からドレン側へと勾配をつけます。そのための、墨が引かれました。

モルタルづくり開始です。セメントと

モルタルづくり開始です。セメントと

砂、

砂、

水を

水を

混ぜ、混ぜしたものがモルタルです。

混ぜ、混ぜしたものがモルタルです。

そのモルタルで勾配が付けられました。

そのモルタルで勾配が付けられました。

防水対策のFRP防水は、養生期間を置いてからです。

防水対策のFRP防水は、養生期間を置いてからです。

室内は、電気配線が始まっています。

室内は、電気配線が始まっています。

という事で

どうぞご安全に。

三島市I様邸(二世帯住宅) 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市I様邸(二世帯住宅)、新築工事の様子をご紹介します。

上棟直後は、ご覧のように構造がむき出しです。雨から守るために、屋根や外壁を優先した工事が進みます。

上棟直後は、ご覧のように構造がむき出しです。雨から守るために、屋根や外壁を優先した工事が進みます。

屋根の下地材を支える垂木(たるき)。この上に

屋根の下地材を支える垂木(たるき)。この上に

屋根の下地材、野地板(のじいた)が敷かれました。

屋根の下地材、野地板(のじいた)が敷かれました。

野地板が敷かれる前。垂木や母屋が模様を描いていた空が、

野地板が敷かれる前。垂木や母屋が模様を描いていた空が、

見えなくなりました。

見えなくなりました。

野地板に、改質アスファルトルーフィングを施工中です。屋根からの雨漏りを防ぐ防水材です。

野地板に、改質アスファルトルーフィングを施工中です。屋根からの雨漏りを防ぐ防水材です。

アスファルトにゴムや合成樹脂などを混ぜ、耐久性を高めたものを改質アスファルトと言います。屋根材から漏れてきた雨水が、室内に侵入するのを防いでいるのが、このルーフィングなんです。屋根は直接雨の影響を受けるので、上棟直後にルーフィング工事は始まります。

アスファルトにゴムや合成樹脂などを混ぜ、耐久性を高めたものを改質アスファルトと言います。屋根材から漏れてきた雨水が、室内に侵入するのを防いでいるのが、このルーフィングなんです。屋根は直接雨の影響を受けるので、上棟直後にルーフィング工事は始まります。

上棟から約1週間後の姿です。骨組みむき出しから、茶色い箱に変身です(^^)

上棟から約1週間後の姿です。骨組みむき出しから、茶色い箱に変身です(^^)

外壁に貼られたのは、構造用ハイベストウッドという構造用面材です。土台、柱、横架材をハイベストウッドで一体化し、全体を一つの箱に。そうすることで、壁面全体で地震や台風を受けとめるので、力が分散し、どこか一部に負担がかかるのを防ぎます。

外壁に貼られたのは、構造用ハイベストウッドという構造用面材です。土台、柱、横架材をハイベストウッドで一体化し、全体を一つの箱に。そうすることで、壁面全体で地震や台風を受けとめるので、力が分散し、どこか一部に負担がかかるのを防ぎます。

1階床はまだ貼られていないので、足場の確保のため木材を渡してありますが、床がないと歩きにくいんです。普段ある事が当たり前の物がないのは特に!!

1階床はまだ貼られていないので、足場の確保のため木材を渡してありますが、床がないと歩きにくいんです。普段ある事が当たり前の物がないのは特に!!

ですが、床の断熱材が搬入されているので、床の登場ももうすぐです(^^)

ですが、床の断熱材が搬入されているので、床の登場ももうすぐです(^^)

という事で

どうぞご安全に。

三島市I様邸(二世帯住宅) 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市I様邸(二世帯住宅)、新築工事の様子をご紹介します。

2階に管柱が立ち、梁や桁を組んでいます。

2階に管柱が立ち、梁や桁を組んでいます。

柱や横架材などは、現場で組むだけでいいように工場で加工した物が搬入されます。横架材には、穴(ほぞ穴)が開いていて、柱は、ほぞ穴に合うように先が加工されています。これをほぞと言い、ほぞとほぞ穴を合わせて木槌で「コン、コン」です。

柱や横架材などは、現場で組むだけでいいように工場で加工した物が搬入されます。横架材には、穴(ほぞ穴)が開いていて、柱は、ほぞ穴に合うように先が加工されています。これをほぞと言い、ほぞとほぞ穴を合わせて木槌で「コン、コン」です。

2階のフォルムが見えてきました(^^)/

2階のフォルムが見えてきました(^^)/

15時の休憩後の姿です。続いて、屋根を支える骨組み部分(小屋組み)へと工事は移っていきます。

15時の休憩後の姿です。続いて、屋根を支える骨組み部分(小屋組み)へと工事は移っていきます。

I様邸は、ロフトがあります。ロフト部分に床材が敷かれました。

I様邸は、ロフトがあります。ロフト部分に床材が敷かれました。

ブルーの養生から、ツンツン出ているのが”小屋束(こやづか)”です。屋根を支える部材の1つです。

ブルーの養生から、ツンツン出ているのが”小屋束(こやづか)”です。屋根を支える部材の1つです。

ちなみに、これも束なんですよ。こちらは、床束です。基礎立ち上がりのない部分の床を支えます。束は、床と屋根にあります。

ちなみに、これも束なんですよ。こちらは、床束です。基礎立ち上がりのない部分の床を支えます。束は、床と屋根にあります。

木材と木材をつなぎ留めている釘”かすがい”。

木材と木材をつなぎ留めている釘”かすがい”。

建築で使用する物の名前は、見た目が似ている事から付けられている物が結構あるんです。例えば”羽子板金物”これは文字通り羽子板に似ているから(^^)では、このかすがいは。。。そもそも『かすがい』はつなぎとめるという意味。そこから「子はかすがい」なんていうことわざも。どちらかと言えば、ことわざの方が認知されているので、そこから引用したのかなぁなんて思ったんですが、「鎹(かすがい)」という言葉が元々あったんですね~。

建築で使用する物の名前は、見た目が似ている事から付けられている物が結構あるんです。例えば”羽子板金物”これは文字通り羽子板に似ているから(^^)では、このかすがいは。。。そもそも『かすがい』はつなぎとめるという意味。そこから「子はかすがい」なんていうことわざも。どちらかと言えば、ことわざの方が認知されているので、そこから引用したのかなぁなんて思ったんですが、「鎹(かすがい)」という言葉が元々あったんですね~。

束の上に”母屋(もや)”を組み、母屋と垂直方向に流れているのが垂木(たるき)です。屋根の下地材、野地板(のじいた)を支えます。

束の上に”母屋(もや)”を組み、母屋と垂直方向に流れているのが垂木(たるき)です。屋根の下地材、野地板(のじいた)を支えます。

上棟は、一番高い”棟木(むなぎ)”まで組み上げる事をいいます。無事上棟です(^^)/

上棟は、一番高い”棟木(むなぎ)”まで組み上げる事をいいます。無事上棟です(^^)/

直前まで、予定通り上棟できるか分からない天気が続き、上棟当日も雨が降ってきてしまい…心配なお天気でしたが、お昼の時間に降り始め、そして止んでくれました。気温は朝から絶好調!1階管柱を立てる頃には、大工さん汗だくでした。

暑い中の工事でしたが、皆様のお陰で、無事上棟することが出来ました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします<(_ _)>

大工工事は日々進んでおります。

という事で

どうぞご安全に。

三島市I様邸(二世帯住宅) 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市I様邸(二世帯住宅)、新築工事の様子をご紹介します。

上棟にむけて工事が始まりました(^^)/まず最初に、通し柱が所定位置に仮設置されます。

上棟にむけて工事が始まりました(^^)/まず最初に、通し柱が所定位置に仮設置されます。

組まれるのはもう少し後です。それまで、仮固定で準備しておきます。通し柱は、土台から軒まで継ぎ目がない柱です。1階と2階を構造的に一体化し、耐震性、耐久性を高めます。

組まれるのはもう少し後です。それまで、仮固定で準備しておきます。通し柱は、土台から軒まで継ぎ目がない柱です。1階と2階を構造的に一体化し、耐震性、耐久性を高めます。

上棟は、たくさんの木材を組み上げていきます。次の工程を考えながら、工事が効率よくできるよう木材を移動させます。大きな梁の移動は見てるこちらも、つい力が入ってしまいます。

上棟は、たくさんの木材を組み上げていきます。次の工程を考えながら、工事が効率よくできるよう木材を移動させます。大きな梁の移動は見てるこちらも、つい力が入ってしまいます。

木材の移動が終わると、管柱を立てます。管柱は、その階にのみ立っている柱です。柱を組む時は力づくではなく、柱を『ゆらゆら』させて組んでいきますよ。でも、入らない時は、上から木槌で「コン!コン!」です。

木材の移動が終わると、管柱を立てます。管柱は、その階にのみ立っている柱です。柱を組む時は力づくではなく、柱を『ゆらゆら』させて組んでいきますよ。でも、入らない時は、上から木槌で「コン!コン!」です。

管柱が立つと、次は横の木材”横架材(おうかざい)”の

管柱が立つと、次は横の木材”横架材(おうかざい)”の

胴差しです。2階の床の高さで建物の周りをぐるりと囲む胴差し。2階の荷重を通し柱や管柱に伝えます。

胴差しです。2階の床の高さで建物の周りをぐるりと囲む胴差し。2階の荷重を通し柱や管柱に伝えます。

通し柱が胴差しと組まれます。

通し柱が胴差しと組まれます。

管柱や通し柱の位置を確認しながら

管柱や通し柱の位置を確認しながら

木槌で『コン!コン!」

木槌で『コン!コン!」

これを繰り返し

これを繰り返し

繰り返し続けていくと

繰り返し続けていくと

2階床下地が組まれました。

2階床下地が組まれました。

それを、羽子板金物で固定します。

それを、羽子板金物で固定します。

梁が台風や地震などで外れるのを防ぐ補強金物です。

梁が台風や地震などで外れるのを防ぐ補強金物です。

続いて、2階床板を貼っていきます。28mmの剛床です。床は人や物を支える目的以外に、地震の力を各部材へ伝えるという役割もあります。地震の力で変形しにくい堅い床でないと力を伝える事ができません。

続いて、2階床板を貼っていきます。28mmの剛床です。床は人や物を支える目的以外に、地震の力を各部材へ伝えるという役割もあります。地震の力で変形しにくい堅い床でないと力を伝える事ができません。

床板を配置して

床板を配置して

釘で留めます。ある程度貼り進め足場が確保できると

釘で留めます。ある程度貼り進め足場が確保できると

床材を移動して、反対側を貼っていきます。工事を進めるうえでスペースの確保はかなり重要なんですよ。

床材を移動して、反対側を貼っていきます。工事を進めるうえでスペースの確保はかなり重要なんですよ。

1階から

1階から

空が見えなくなりました。

空が見えなくなりました。

続きは次回(^^)

という事で

どうぞご安全に。

三島市I様邸(二世帯住宅) 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市I様邸(二世帯住宅)、新築工事の様子をご紹介します。

給排水工事と同時進行で玄関土間打ちが始まっています。

給排水工事と同時進行で玄関土間打ちが始まっています。

土間用の型枠が設置され、土を埋め戻しています。基礎を掘削して出た土を利用して、元の地盤レベルまで土を戻して埋めます。

土間用の型枠が設置され、土を埋め戻しています。基礎を掘削して出た土を利用して、元の地盤レベルまで土を戻して埋めます。

土間の周りに断熱材を敷いています。断熱材は家をグルっと覆う事が大事なので、一ヶ所でも断熱に欠けがあると残念な結果になっていしまいます。

土間の周りに断熱材を敷いています。断熱材は家をグルっと覆う事が大事なので、一ヶ所でも断熱に欠けがあると残念な結果になっていしまいます。

土間が打設されました。

土間が打設されました。

ここまで来ると、いよいよ上棟に向けて、大工さん担当の木工事が始まります。

ここまで来ると、いよいよ上棟に向けて、大工さん担当の木工事が始まります。

基礎立ち上がりの上に、基礎パッキン、その上に土台が敷かれました。

基礎立ち上がりの上に、基礎パッキン、その上に土台が敷かれました。

基礎パッキンは、基礎と土台の間に通気層を設けて、湿気から土台を守っています。そもそもコンクリートは水分を帯びやすく、その水分が土台に浸透すると、土台が腐り、白アリ被害なんて事に!!

基礎パッキンは、基礎と土台の間に通気層を設けて、湿気から土台を守っています。そもそもコンクリートは水分を帯びやすく、その水分が土台に浸透すると、土台が腐り、白アリ被害なんて事に!!

だから、土台の耐久性を保つためには、基礎パッキンが欠かせない存在なんです。ちなみに、土台設置が終わると、白アリ防止する薬品を散布する防蟻処理を基礎全体に行います。見た目に変化はありませんが、ちゃんとやっていますよ(^^)/

だから、土台の耐久性を保つためには、基礎パッキンが欠かせない存在なんです。ちなみに、土台設置が終わると、白アリ防止する薬品を散布する防蟻処理を基礎全体に行います。見た目に変化はありませんが、ちゃんとやっていますよ(^^)/

アンカーボルトで基礎と土台が繋がれました。

アンカーボルトで基礎と土台が繋がれました。

予定していた上棟日は、台風の影響で不安定な天気が続いていて、予定通り上棟出来るか怪しかったのですが、前日に晴れてくれたので、足場を組むことができました。

予定していた上棟日は、台風の影響で不安定な天気が続いていて、予定通り上棟出来るか怪しかったのですが、前日に晴れてくれたので、足場を組むことができました。

無事上棟に向けて工事スタートです(^^)/

無事上棟に向けて工事スタートです(^^)/

続きは次回。

という事で

どうぞご安全に。

三島市I様邸(二世帯住宅) 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市I様邸(二世帯住宅)、新築工事の様子をご紹介します。

ベースコンクリートが打設され、養生期間を経て

ベースコンクリートが打設され、養生期間を経て

立ち上がりコンクリート打設するための”すみ出し”がされています。

立ち上がりコンクリート打設するための”すみ出し”がされています。

すみ出しは、設計図と同じ図面を、現場に印すという感じでしょうか。すみ出しの線通りに工事は進められるので、大事な”基準線”です。

すみ出しは、設計図と同じ図面を、現場に印すという感じでしょうか。すみ出しの線通りに工事は進められるので、大事な”基準線”です。

鉄筋にオレンジの棒が付いています。

鉄筋にオレンジの棒が付いています。

レベルポインターです。基礎立ち上がりの高さを合わせる印です。コンクリート打設すると、先端しか見えなくなりますが、

レベルポインターです。基礎立ち上がりの高さを合わせる印です。コンクリート打設すると、先端しか見えなくなりますが、

打設前上からみると、リボンの形をしているんです。

打設前上からみると、リボンの形をしているんです。

ひと際長い金具、ホールダウン金物です。長さ約90cm。柱が土台や梁から抜けないように防ぐ補強金物です。地震、台風時の引き抜きの力に抵抗します。

ひと際長い金具、ホールダウン金物です。長さ約90cm。柱が土台や梁から抜けないように防ぐ補強金物です。地震、台風時の引き抜きの力に抵抗します。

スリーブ管も設置されました。これは、給排水管を内外に貫通させるため、コンクリート打設前に設置し、配管スペースを確保しています。

スリーブ管も設置されました。これは、給排水管を内外に貫通させるため、コンクリート打設前に設置し、配管スペースを確保しています。

立ち上がり型枠を設置し、

立ち上がり型枠を設置し、

コンクリートが打設されました。

コンクリートが打設されました。

こちらの金具は、基礎と土台をガッチリつなぐアンカーボルトです。

こちらの金具は、基礎と土台をガッチリつなぐアンカーボルトです。

立ち上がり天端(てんば)のオレンジの”ポッチ”はレベルポインターです。リボンからマルに姿を変えましたよ(^^)

立ち上がり天端(てんば)のオレンジの”ポッチ”はレベルポインターです。リボンからマルに姿を変えましたよ(^^)

そして、基礎型枠が外されました(^^)/

そして、基礎型枠が外されました(^^)/

排水管が外と内を通り

排水管が外と内を通り

室内給排水管工事が進んでいます。給水は、ヘッダーから各水栓へと繋がれます。

室内給排水管工事が進んでいます。給水は、ヘッダーから各水栓へと繋がれます。

白い筒状の物がヘッダー。オレンジの管がお湯、水色が水を運びます。

白い筒状の物がヘッダー。オレンジの管がお湯、水色が水を運びます。

給排水管の室内引込み工事が終わると、敷地の周りに砂利が敷かれます。土のままだと、雨が降ってその跳ね返りで建物を汚してしまいます。建物の近くに植木鉢を置いておくと、結構汚れます。大洋工務店の植木鉢置場スペースがまさしくなんです(;^_^Aご注意を。

給排水管の室内引込み工事が終わると、敷地の周りに砂利が敷かれます。土のままだと、雨が降ってその跳ね返りで建物を汚してしまいます。建物の近くに植木鉢を置いておくと、結構汚れます。大洋工務店の植木鉢置場スペースがまさしくなんです(;^_^Aご注意を。

上棟に向けて工事は着々と進んでいます。

という事で

どうぞご安全に。

三島市I様邸(二世帯住宅) 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市I様邸(二世帯住宅)、新築工事の様子をご紹介します。

ポンプ車が到着しています。ベースコンクリート打設が始まりました。

ポンプ車が到着しています。ベースコンクリート打設が始まりました。

コンクリートミキサー車から

コンクリートミキサー車から

ポンプ車へコンクリートを流しています。ポンプ車は圧を掛けます。

ポンプ車へコンクリートを流しています。ポンプ車は圧を掛けます。

圧送されたコンクリートは、ホースを伝い

圧送されたコンクリートは、ホースを伝い

所定の場所に辿り着きます。

所定の場所に辿り着きます。

打設しながら、バイブレーターという工具で振動を与え、余分な空気を抜きます。

打設しながら、バイブレーターという工具で振動を与え、余分な空気を抜きます。

鉄筋の黄色の印まで、コンクリートを打ちます。

鉄筋の黄色の印まで、コンクリートを打ちます。

その後、この均し道具で

その後、この均し道具で

『タプタプ』すると、

『タプタプ』すると、

均し道具まんまの跡が付きます。

均し道具まんまの跡が付きます。

それを、さらにコテで整えると、表面が”ツル”っとします。この工程を

それを、さらにコテで整えると、表面が”ツル”っとします。この工程を

繰り返し行います。私的に、この『タプタプ』気持ちよさそうで、やってみたいんですよね(^^)/打ちたてのコンクリートは、プルンプルンなんです。

繰り返し行います。私的に、この『タプタプ』気持ちよさそうで、やってみたいんですよね(^^)/打ちたてのコンクリートは、プルンプルンなんです。

打設完了。でも、何やら作業中。

打設完了。でも、何やら作業中。

打設完了後、時間を置いて、金コテでコンクリートを押さえているんです。足跡が付かないように、養生となる物を敷いて全面行います。大洋工務店では、押さえを3回行っています。

打設完了後、時間を置いて、金コテでコンクリートを押さえているんです。足跡が付かないように、養生となる物を敷いて全面行います。大洋工務店では、押さえを3回行っています。

この押さえをすると、コンクリートの締まりが良くなり、仕上がりに差が出てくるんです。

この押さえをすると、コンクリートの締まりが良くなり、仕上がりに差が出てくるんです。

養生期間を置き、立ち上がりコンクリート打設準備が始まります。

養生期間を置き、立ち上がりコンクリート打設準備が始まります。

という事で

どうぞご安全に。

三島市I様邸(二世帯住宅) 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市I様邸(二世帯住宅)、新築工事の様子をご紹介します。

表面に敷かれているのは、防湿シートです。

表面に敷かれているのは、防湿シートです。

このシートは、地面からの湿気をシャットダウンするためです。基礎が湿気を帯びると土台などが腐り、白アリなどの原因になってしまいます。”木”にとって水気は大敵です。これから住宅を建てる過程で、完成してしまうと分からない所に、色々な水対策がされていきますよ。

このシートは、地面からの湿気をシャットダウンするためです。基礎が湿気を帯びると土台などが腐り、白アリなどの原因になってしまいます。”木”にとって水気は大敵です。これから住宅を建てる過程で、完成してしまうと分からない所に、色々な水対策がされていきますよ。

こちらは耐圧盤のコンクリ―トを打設するための型枠です。耐圧盤は、建物や家財、すべての荷重を支える部分です。故に、大量のコンクリートを打設します。型枠が倒れてコンクリートが漏れないように単管パイプで補強し、

こちらは耐圧盤のコンクリ―トを打設するための型枠です。耐圧盤は、建物や家財、すべての荷重を支える部分です。故に、大量のコンクリートを打設します。型枠が倒れてコンクリートが漏れないように単管パイプで補強し、

さらに、支柱で補強します。

さらに、支柱で補強します。

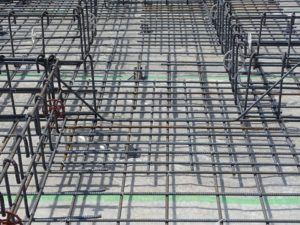

鉄筋が組まれました。

鉄筋が組まれました。

鉄筋と地面の間に

鉄筋と地面の間に

スペーサーブロックを配置します。これは”かぶり厚さ”の確保をしています。コンクリート表面から鉄筋の表面の最短距離の事で、スペーサーブロック部分が”かぶり厚さ”となる訳です。7cmのスペーサーを置いていますので、耐圧盤の厚みは15cmとなります。

スペーサーブロックを配置します。これは”かぶり厚さ”の確保をしています。コンクリート表面から鉄筋の表面の最短距離の事で、スペーサーブロック部分が”かぶり厚さ”となる訳です。7cmのスペーサーを置いていますので、耐圧盤の厚みは15cmとなります。

かぶり厚さが足りないと、コンクリートにひびが入る原因になります。その結果、ひびから水が入り鉄筋が錆び、強度を保てなくなってしまいます。

かぶり厚さが足りないと、コンクリートにひびが入る原因になります。その結果、ひびから水が入り鉄筋が錆び、強度を保てなくなってしまいます。

コンクリートと鉄筋はお互いの短所を補いあって、より一層の強度を保っています。強度を保つには、かぶり厚さが重要で、場所ごと、かぶり厚さの決まりがあります。ちなみに、基礎は6cm 以上のかぶり厚さが必要です。

コンクリートと鉄筋はお互いの短所を補いあって、より一層の強度を保っています。強度を保つには、かぶり厚さが重要で、場所ごと、かぶり厚さの決まりがあります。ちなみに、基礎は6cm 以上のかぶり厚さが必要です。

これは、ドーナツスペーサーです。こちらは基礎立ち上がりのかぶり厚さを確保するものです(^^)/スペーサーにも色々な種類があります。

これは、ドーナツスペーサーです。こちらは基礎立ち上がりのかぶり厚さを確保するものです(^^)/スペーサーにも色々な種類があります。

さぁ、耐圧盤打設の準備が整いましたよ!ポンプ車の登場です(^^)/ベースコンクリート(耐圧盤)の打設が始まります。

さぁ、耐圧盤打設の準備が整いましたよ!ポンプ車の登場です(^^)/ベースコンクリート(耐圧盤)の打設が始まります。

という事で

どうぞご安全に。

三島市I様邸(二世帯住宅) 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市I様邸(二世帯住宅)、新築工事の様子を紹介します。 こちらの現場、地盤調査の結果、地盤改良は必要なしと判定されました。その場合、地鎮祭の後、基礎工事着手となります。

こちらの現場、地盤調査の結果、地盤改良は必要なしと判定されました。その場合、地鎮祭の後、基礎工事着手となります。

工事着手する前に、仮設の水栓と

工事着手する前に、仮設の水栓と

仮設の電柱を設置します。工事に必要な水と電気を確保してから工事スタートです。

仮設の電柱を設置します。工事に必要な水と電気を確保してから工事スタートです。

地縄に沿って石灰で線が引かれました。

地縄に沿って石灰で線が引かれました。

むかーし、むかしを思い出す、なつかし~い香りがしました(^^)

むかーし、むかしを思い出す、なつかし~い香りがしました(^^)

石灰の線を目印に、ショベルカーで土を掘っています。これは『根切り』という工程です。基礎の底となる深さまで土を掘ります。

石灰の線を目印に、ショベルカーで土を掘っています。これは『根切り』という工程です。基礎の底となる深さまで土を掘ります。

ある程度掘り進め、深さをチェックします。

ある程度掘り進め、深さをチェックします。

微調整は手作業です。

微調整は手作業です。

これを繰り返し、建物が建つ周りを掘り進めます。

これを繰り返し、建物が建つ周りを掘り進めます。

盛り上がっている所に建物が建ちますよ。

盛り上がっている所に建物が建ちますよ。

次は、”砕石(さいせき)”という細かく砕いた石を敷地全体に敷き

次は、”砕石(さいせき)”という細かく砕いた石を敷地全体に敷き

こちらの、転圧機で地盤を締め固めます。

こちらの、転圧機で地盤を締め固めます。

締め固められた地盤面はカチカチです!!

締め固められた地盤面はカチカチです!!

根切りをした部分に”捨てコン”が打設されました。

根切りをした部分に”捨てコン”が打設されました。

捨てコンは、基準線を印すための下地になります。黒い線がこれから行う型枠設置の基準線です。

捨てコンは、基準線を印すための下地になります。黒い線がこれから行う型枠設置の基準線です。

そして、基準線に沿って型枠が組まれました。何もない所に図面通り、建物を建てる為には基準線が不可欠です。

そして、基準線に沿って型枠が組まれました。何もない所に図面通り、建物を建てる為には基準線が不可欠です。

見た目は地味な基礎工事ですが、全てを支える基礎。そこに間違いがあると、丈夫で長持ちする住宅にはなりません。地味ではありますが、とっても重要な工事です。工事はひとまずここまで。続きは、夏季休暇の後です。

見た目は地味な基礎工事ですが、全てを支える基礎。そこに間違いがあると、丈夫で長持ちする住宅にはなりません。地味ではありますが、とっても重要な工事です。工事はひとまずここまで。続きは、夏季休暇の後です。

という事で

どうぞご安全に。

三島市Ⅰ様邸(二世帯住宅) 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市I様邸(二世帯住宅)の新築工事の様子をご紹介します。

間取りや内装が決定すると、いよいよ工事がスタートします。その前に、工事の安全祈願やその土地を利用することを神様に報告をする、地鎮祭を行いました。

前日から降り続いていた雨は止まず、静岡県の一部の地域には警報が出るほどの雨。。。I様のテント、とっても助かりました<(_ _)>

開式の儀。地鎮祭スタートです。

開式の儀。地鎮祭スタートです。

修祓の儀(しゅばつのぎ) 参列者やお供え物を祓い清めます。

修祓の儀(しゅばつのぎ) 参列者やお供え物を祓い清めます。

降神の儀(こうしんのぎ) 神様をお迎えします。神主さんが「おおおおぉぉぉーーーー」と発するのが合図です。

降神の儀(こうしんのぎ) 神様をお迎えします。神主さんが「おおおおぉぉぉーーーー」と発するのが合図です。

好奇心旺盛なRくん。ママのお膝の上でもお構いなし!只今、祝詞奏上中です。

好奇心旺盛なRくん。ママのお膝の上でもお構いなし!只今、祝詞奏上中です。

四方祓い。土地の四隅をお祓いし、清めます。

四方祓い。土地の四隅をお祓いし、清めます。

地鎮の儀 盛砂に鍬入れをして頂きます。

地鎮の儀 盛砂に鍬入れをして頂きます。

古くは、鍬(くわ)で土地を掘り起こし、鋤(すき)で土地を均し土台を造っていたという事から、土地に人間が手を加える様子を神様の前で伝え、お許しを得るという意味が”地鎮の儀”にはあるそうです。

古くは、鍬(くわ)で土地を掘り起こし、鋤(すき)で土地を均し土台を造っていたという事から、土地に人間が手を加える様子を神様の前で伝え、お許しを得るという意味が”地鎮の儀”にはあるそうです。

玉串奉奠(たまぐしほうてん) 工事の安全を祈願して玉串を奉ります。

玉串奉奠(たまぐしほうてん) 工事の安全を祈願して玉串を奉ります。

昇神の儀(しょうじんのぎ) 神様がお帰りになります。この時も神主さんの「おおおぉぉー」が合図ですよ(^^)/

昇神の儀(しょうじんのぎ) 神様がお帰りになります。この時も神主さんの「おおおぉぉー」が合図ですよ(^^)/

記念撮影です。

記念撮影です。

途中、雨は止むどころか、ひどくなったり。。。

途中、雨は止むどころか、ひどくなったり。。。

でも地鎮祭が終わると、雨が止むという、あるあるの状況となりました。つい、神さまにお許し頂けた合図なのかなぁなんて感じてしまいます。

でも地鎮祭が終わると、雨が止むという、あるあるの状況となりました。つい、神さまにお許し頂けた合図なのかなぁなんて感じてしまいます。

さて、建築業界で「お疲れ様です」のような挨拶の言葉があるんです。それは「ご安全に。」です。日常では使わない言葉ですが、いつも施工日記の〆の言葉で使っています。今回、I様邸初めての施工日記になりますので、前置きを入れさせてもらいました。

いよいよ工事がスタートです!!

という事で

どうぞご安全に。