裾野市K様邸 上棟

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市K様邸、いよいよ上棟を迎えました。が、

その前に、

基礎の立ち上がりの上に乗っている土台を紹介します。土台は基礎と柱を繋ぎます。

基礎の立ち上がりの上に乗っている土台を紹介します。土台は基礎と柱を繋ぎます。

柱からの荷重を基礎に伝えます。その土台を留めているのがアンカーボルトです。

基礎の立ち上がりからつんつん出ている短いボルトがアンカーボルトです。これが

基礎の立ち上がりからつんつん出ている短いボルトがアンカーボルトです。これが

土台と繋ぐとスッポリはまるんです。

土台と繋ぐとスッポリはまるんです。

長いホールダウン金物の完成形はもう少し後になります。

長いホールダウン金物の完成形はもう少し後になります。

土台とセットで登場するのが基礎パッキンです。土台の下に敷いている黒色です。コンクリートは湿気を帯びやすい性質があります。土台と基礎がくっついていると湿気を吸ったコンクリートの水分が土台へと移ってしまいます。

土台とセットで登場するのが基礎パッキンです。土台の下に敷いている黒色です。コンクリートは湿気を帯びやすい性質があります。土台と基礎がくっついていると湿気を吸ったコンクリートの水分が土台へと移ってしまいます。

そうすると、土台本来の力が発揮できなくなってしまいます。そこで基礎パッキンの出番です。基礎と土台の間に通気層を設けて湿気から土台を守っています。 黒い足がはえてきました。

黒い足がはえてきました。

これは束(つか)といいます。束が付いている木材は大引きといいます。大引きは床を支え、束は大引きを支え、荷重を地面に伝えます。束は床束と小屋束があるんですよ。見た目は全く違いますが(;^ω^)小屋束は屋根を支える部材の1つです。

これは束(つか)といいます。束が付いている木材は大引きといいます。大引きは床を支え、束は大引きを支え、荷重を地面に伝えます。束は床束と小屋束があるんですよ。見た目は全く違いますが(;^ω^)小屋束は屋根を支える部材の1つです。

あとで登場するかも?!

さあ、そろそろ上棟へ参りましょうか(^^)/

天気はくもり。1月なので寒いのは当たり前なんですが、こちらは会社のある三島とは気温差がある所でして…

天気はくもり。1月なので寒いのは当たり前なんですが、こちらは会社のある三島とは気温差がある所でして…

寒さにパンチがきいております(>_<)風がないのが救いです。

上棟へ向けてスタートです。まずは、通し柱が配置されました。通し柱は1階から2階まで切れ目なく繋がっている柱です。

上棟へ向けてスタートです。まずは、通し柱が配置されました。通し柱は1階から2階まで切れ目なく繋がっている柱です。

土台には柱が入るように穴があいています。その穴をホゾ穴といい、柱はホゾ穴に入るように加工されています。

土台には柱が入るように穴があいています。その穴をホゾ穴といい、柱はホゾ穴に入るように加工されています。

強引に入れていくのではなく、柱をゆらゆらさせながらはめ込みます。どうしても入らない時は、

強引に入れていくのではなく、柱をゆらゆらさせながらはめ込みます。どうしても入らない時は、

木槌でコンコンします。

木槌でコンコンします。

柱は入り始めると早いです!!

柱は入り始めると早いです!!

続いて、胴差しの登場です。胴差は2階の床の高さで建物周りをぐるりと巡る横架材です。

続いて、胴差しの登場です。胴差は2階の床の高さで建物周りをぐるりと巡る横架材です。

柱から出っ張りが見えますか。これがホゾです。胴差のホゾ穴と合わせて木槌でドンっとすると

柱から出っ張りが見えますか。これがホゾです。胴差のホゾ穴と合わせて木槌でドンっとすると

入りました(^^)/これの繰り返しです。

入りました(^^)/これの繰り返しです。

同時進行で、金物で留めていきます。いつものメンバーなので、役割分担も完璧です。

同時進行で、金物で留めていきます。いつものメンバーなので、役割分担も完璧です。

梁の登場です。

梁の登場です。

梁には、養生がしてあります。リビングのアクセントとなる化粧梁です。

梁には、養生がしてあります。リビングのアクセントとなる化粧梁です。

声を掛け合って慎重に、そしてクレーンの運転手さんとも合図を送って場所を合わせていきます。

声を掛け合って慎重に、そしてクレーンの運転手さんとも合図を送って場所を合わせていきます。

まだ前半戦ですが、今回はここまで(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

裾野市K様邸 給排水工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市K様邸は、給排水工事が始まりました。

基礎が完成したタイミングで給排水工事を行います。1階の床を施工してしまうと、床下が隠れてしまい工事の効率が悪くなってしまうからです。

基礎が完成したタイミングで給排水工事を行います。1階の床を施工してしまうと、床下が隠れてしまい工事の効率が悪くなってしまうからです。

水色のホースは、給水管です。写真右上にあるピンク色はこれから配置される給湯管です。

水色のホースは、給水管です。写真右上にあるピンク色はこれから配置される給湯管です。

このホースは2重構造になっていて、”架橋(かきょう)ポリエチレン管”と保護剤で構成されています。グレーのテープで保護されているのが架橋ポリエチレン管です。

このホースは2重構造になっていて、”架橋(かきょう)ポリエチレン管”と保護剤で構成されています。グレーのテープで保護されているのが架橋ポリエチレン管です。

架橋ポリエチレン管は合成樹脂で出来ていて、よく曲がり加工性、施工性に優れた管です。

架橋ポリエチレン管は合成樹脂で出来ていて、よく曲がり加工性、施工性に優れた管です。 架橋ポリエチレン管を覆っている保温付きチューブです。

架橋ポリエチレン管を覆っている保温付きチューブです。

ヘッダーから家全体へ給水・給湯管が分岐されています。この方法をヘッダー工法と言います。

ヘッダーから家全体へ給水・給湯管が分岐されています。この方法をヘッダー工法と言います。

屋内排水管も設置されています。水は高い方から低い方へ流れるので、勾配がついています。

屋内排水管も設置されています。水は高い方から低い方へ流れるので、勾配がついています。

同時進行で屋外給排水工事も進んでおります。

同時進行で屋外給排水工事も進んでおります。

屋内排水管と屋外排水管が合流するポイントで”桝”を設置します。桝は地上に顔出している丸いヤツで、清掃や点検が簡単に行えるように設置します。

屋内排水管と屋外排水管が合流するポイントで”桝”を設置します。桝は地上に顔出している丸いヤツで、清掃や点検が簡単に行えるように設置します。

水道管が水道メーターに繋がれました。黒い細めの管が水道管です。

水道管が水道メーターに繋がれました。黒い細めの管が水道管です。

写真右手が建物に、左側が水道本管に繋がっています。

写真右手が建物に、左側が水道本管に繋がっています。

給排水工事は終了しました。もうすぐ上棟です(^^)/

給排水工事は終了しました。もうすぐ上棟です(^^)/

突然ですが、この車…

突然ですが、この車…

工事道具がびっしりです。色々な道具が必要なんですね~。

工事道具がびっしりです。色々な道具が必要なんですね~。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市K様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市K様邸、2019.12月末の基礎工事の様子です。

基礎工事は、コンクリートを打つため天気のご機嫌を伺いながら工事を進めていきます。今回は更に年末という時期も重なり、一段落付けるために頑張ってくれています。

基礎工事は、コンクリートを打つため天気のご機嫌を伺いながら工事を進めていきます。今回は更に年末という時期も重なり、一段落付けるために頑張ってくれています。

基礎の立ち上がりにコンクリートが打設され、養生期間を経て型枠を外しています。

基礎の立ち上がりにコンクリートが打設され、養生期間を経て型枠を外しています。

型枠は、流し込まれるコンクリートの圧に負けないようにしっかり固定されています。

型枠は、流し込まれるコンクリートの圧に負けないようにしっかり固定されています。

なので、外すときはその逆で固定している釘を工具を使って抜いていきます。

なので、外すときはその逆で固定している釘を工具を使って抜いていきます。

分かりにくいですが、釘を抜いている所です。

分かりにくいですが、釘を抜いている所です。

型枠を外して

型枠を外して

『よいしょ』と所定の場所まで運ぶことを繰り返すと

『よいしょ』と所定の場所まで運ぶことを繰り返すと

こんな感じになります。大量の型枠が積み重ねられています。さらに、これをトラックに載せる作業が待っています。型枠を外すだけでも重労働です。

こんな感じになります。大量の型枠が積み重ねられています。さらに、これをトラックに載せる作業が待っています。型枠を外すだけでも重労働です。

長いボルトはホールダウン金物で前回ご紹介しましたが、

長いボルトはホールダウン金物で前回ご紹介しましたが、

この短いボルトは”アンカーボルト”と言って土台と基礎をガッチリ繋げるボルトになります。土台は上棟前、基礎の立ち上がりの上に敷かれます。

この短いボルトは”アンカーボルト”と言って土台と基礎をガッチリ繋げるボルトになります。土台は上棟前、基礎の立ち上がりの上に敷かれます。

工事はと言うと、型枠をすべて外し片付けをしています。固定するのに使用していた木片を拾って

工事はと言うと、型枠をすべて外し片付けをしています。固定するのに使用していた木片を拾って

決められた袋に詰めています。

決められた袋に詰めています。

もう少し大きい袋の方が…すぐいっぱいになっちゃうような気が(;^ω^)なんて思ったんですが、いっぱい入ると重くなるし、きっと理由があるんでしょうね(^^)/

もう少し大きい袋の方が…すぐいっぱいになっちゃうような気が(;^ω^)なんて思ったんですが、いっぱい入ると重くなるし、きっと理由があるんでしょうね(^^)/

2019.12月は基礎立ち上がりまで完了させ、無事2020年を迎えました。

2020年は上棟に向け工事進行中です。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市K様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市K様邸の基礎工事は着々と進んでおります。

が、

まずは、昨年末の続きからお伝えしたいと思います。

ベースコンクリートが打設されました。

ベースコンクリートが打設されました。

基礎の立ち上がりが印されています。

基礎の立ち上がりが印されています。

この印(墨出し)通りに基礎の立ち上がりの型枠が組まれていきます。

立上りの鉄筋の中にひと際長い金具があります。

立上りの鉄筋の中にひと際長い金具があります。

これは、ホールダウン金物です。補強金物のひとつで、地震や台風の時に柱が土台や梁から抜けるのを防ぎます。下側が傘の柄のようになっているのは、引き抜きの力に抵抗するためなんですね。

これは、ホールダウン金物です。補強金物のひとつで、地震や台風の時に柱が土台や梁から抜けるのを防ぎます。下側が傘の柄のようになっているのは、引き抜きの力に抵抗するためなんですね。

気になる物が…2つ。1つ目はホールダウン金物に付いている茶色い輪っか、2つ目は右側のオレンジの棒。

気になる物が…2つ。1つ目はホールダウン金物に付いている茶色い輪っか、2つ目は右側のオレンジの棒。

気になる1つ目の茶色い”輪っか”は『スペーサー』です。丸くて真ん中に穴が開いているので”ドーナツ”と呼ばれるスペーサーです。

気になる1つ目の茶色い”輪っか”は『スペーサー』です。丸くて真ん中に穴が開いているので”ドーナツ”と呼ばれるスペーサーです。

以前紹介したこの石ころも『スペーサー』です。見かけは全くもって違いますが、コンクリートのかぶり厚さを確保するという役割は同じです。ちなみに石ころは『スペーサーブロック』といいます。

以前紹介したこの石ころも『スペーサー』です。見かけは全くもって違いますが、コンクリートのかぶり厚さを確保するという役割は同じです。ちなみに石ころは『スペーサーブロック』といいます。

そして、気になる2つ目の鉄筋に付いているオレンジの棒。

そして、気になる2つ目の鉄筋に付いているオレンジの棒。

上から見るとリボンの形をしています。これは、レベルポインターと言って水平を確認する目印です。何もないところにちゃんとした建物を建てるには、水平や高さ、位置を確認する”印”が重要なんですね。

上から見るとリボンの形をしています。これは、レベルポインターと言って水平を確認する目印です。何もないところにちゃんとした建物を建てるには、水平や高さ、位置を確認する”印”が重要なんですね。

給排水管が通るところに『スリーブ』が設置されました。

給排水管が通るところに『スリーブ』が設置されました。

これは、給排水管・ガス管など家のどこかで配管を内外に貫通させるために、コンクリート打設前にあらかじめ所定の位置にスリーブを設けて配管スペースを確保しています。

これは、給排水管・ガス管など家のどこかで配管を内外に貫通させるために、コンクリート打設前にあらかじめ所定の位置にスリーブを設けて配管スペースを確保しています。

立ち上りのコンクリート打設はこれからという感じですが、

立ち上りのコンクリート打設はこれからという感じですが、

鉄筋をむき出しにして年は越せません!!なので、2019.12月末の工事は次回に続きます。

鉄筋をむき出しにして年は越せません!!なので、2019.12月末の工事は次回に続きます。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市K様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市M様邸、基礎工事を進めております。

外枠が組まれました。ベースコンクリート(耐圧盤)を打つための準備です。ベースコンクリートは、建物、設備、家具、人それらすべてを受け取める強度が必要です。おのずと大量のコンクリートを流す訳で、それを受け止める外枠もコンクリートを流し込む圧に負けないようにしておかなければなりません。

外枠が組まれました。ベースコンクリート(耐圧盤)を打つための準備です。ベースコンクリートは、建物、設備、家具、人それらすべてを受け取める強度が必要です。おのずと大量のコンクリートを流す訳で、それを受け止める外枠もコンクリートを流し込む圧に負けないようにしておかなければなりません。

捨てコンにコンクリート用の釘で型枠を固定し、単管パイプで補強、最終的に支柱も取り付けます。捨てコンには、型枠や配筋が載る下地という役割もあるんです。墨出しの為だけではないんですね~。

捨てコンにコンクリート用の釘で型枠を固定し、単管パイプで補強、最終的に支柱も取り付けます。捨てコンには、型枠や配筋が載る下地という役割もあるんです。墨出しの為だけではないんですね~。

ビニールの様な物は防湿シートです。建物にとって、湿気は大敵ですが、基礎は湿気を帯びやすいので、地面から基礎に湿気が流れ込むのを防いでいます。

ビニールの様な物は防湿シートです。建物にとって、湿気は大敵ですが、基礎は湿気を帯びやすいので、地面から基礎に湿気が流れ込むのを防いでいます。

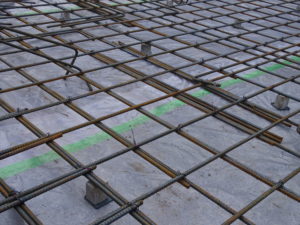

鉄筋の下に石ころが配置されています。

鉄筋の下に石ころが配置されています。

この石ころは”スペーサーブロック”です。コンクリートを打設する際、鉄筋が動くのを防いだり、コンクリートの厚さを確保するための物です。この厚さの事を”かぶり厚さ”といって、コンクリート表面から鉄筋の表面までの距離を指します。

この石ころは”スペーサーブロック”です。コンクリートを打設する際、鉄筋が動くのを防いだり、コンクリートの厚さを確保するための物です。この厚さの事を”かぶり厚さ”といって、コンクリート表面から鉄筋の表面までの距離を指します。

コンクリートに鉄筋が加わると強度は増しますが、鉄筋が錆びるとコンクリートも強度を保つことができなくなります。錆は水や空気に触れる事で起こるので、しっかりと鉄筋をコンクリートで覆う必要があります。なのでかぶり厚さが大事になってきます。石ころにも大事な役目があります。

コンクリートに鉄筋が加わると強度は増しますが、鉄筋が錆びるとコンクリートも強度を保つことができなくなります。錆は水や空気に触れる事で起こるので、しっかりと鉄筋をコンクリートで覆う必要があります。なのでかぶり厚さが大事になってきます。石ころにも大事な役目があります。

鉄筋はこんな感じで針金で留めています。

鉄筋はこんな感じで針金で留めています。

工具を使って”くるくる”っとしていました。

工具を使って”くるくる”っとしていました。

大量の針金です。

大量の針金です。

色々な形、長さの鉄筋があります。

色々な形、長さの鉄筋があります。

手動の鉄筋カッターです。

手動の鉄筋カッターです。

こっちは電動鉄筋カッターです。手動の方が強そうにみえませんか(^^)/

こっちは電動鉄筋カッターです。手動の方が強そうにみえませんか(^^)/

この後はベースコンクリートを打ちますよ!

という事で

どうぞご安全に。

裾野市K様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市K様邸は、基礎工事に着手しました。

基礎工事を始める前には、必ず地盤調査を行います。その結果で地盤改良が必要なのかを判断します。

基礎工事を始める前には、必ず地盤調査を行います。その結果で地盤改良が必要なのかを判断します。

今回は、『柱状改良(ちゅうじょうかいりょう)』という地盤改良が行われました。

近くに寄ってみると、いくつもの穴があいています。柱状改良は、軟弱地盤の深さが地中2m以上8m以下の場合に行われる方法です。

近くに寄ってみると、いくつもの穴があいています。柱状改良は、軟弱地盤の深さが地中2m以上8m以下の場合に行われる方法です。

この穴は直径50cmくらいの大きさです。この穴を支持層と呼ばれる地盤が良好な深さまで掘っていきます。地盤を掘る過程で水を混ぜたセメントを注入して改良対象土と混ぜて撹拌し、固まらせ円柱状の柱を地中に作っています。

この穴は直径50cmくらいの大きさです。この穴を支持層と呼ばれる地盤が良好な深さまで掘っていきます。地盤を掘る過程で水を混ぜたセメントを注入して改良対象土と混ぜて撹拌し、固まらせ円柱状の柱を地中に作っています。

これから家を建てるのに、穴だらけになってしまっている…と思われるかもしれませんが、建物を安全に支えるためには大事な工事になります。

これから家を建てるのに、穴だらけになってしまっている…と思われるかもしれませんが、建物を安全に支えるためには大事な工事になります。

いくら建物を丈夫にしても、基礎となる地盤が弱いと時間が経過するにつれ地盤沈下や液状化の危険が高まります。なので、地盤調査をし改良が必要なのか、必要ならどんな改良工事を行うのが適当かを調査することは、とても重要なんです。

いくら建物を丈夫にしても、基礎となる地盤が弱いと時間が経過するにつれ地盤沈下や液状化の危険が高まります。なので、地盤調査をし改良が必要なのか、必要ならどんな改良工事を行うのが適当かを調査することは、とても重要なんです。

地盤改良工事の養生期間を経て、基礎の外周部に捨てコンクリート通称”捨てコン”が打たれました。

地盤改良工事の養生期間を経て、基礎の外周部に捨てコンクリート通称”捨てコン”が打たれました。

話は逸れますが、なぜコンクリートは”打つ”という言葉を使うのかなぁなんて思って調べてみました。昔は、コンクリート内に含まれる空気等を抜くために、棒などで叩いていたそうです。”打つ”には”叩く”的な意味も含まれている事から”コンクリートを打つ”と言うんだとか。(諸説あると思いますが)

話は逸れますが、なぜコンクリートは”打つ”という言葉を使うのかなぁなんて思って調べてみました。昔は、コンクリート内に含まれる空気等を抜くために、棒などで叩いていたそうです。”打つ”には”叩く”的な意味も含まれている事から”コンクリートを打つ”と言うんだとか。(諸説あると思いますが)

捨てコンは、強度を必要としません。捨てコンの役割の一つに”墨出し”があります。写真でも確認頂けると思いますが、コンクリートに線が引かれています。建物を建てる為の基準線です。何もない所に建物を建てるには目印が必要です。それを捨てコンに印すという訳です。

捨てコンは、強度を必要としません。捨てコンの役割の一つに”墨出し”があります。写真でも確認頂けると思いますが、コンクリートに線が引かれています。建物を建てる為の基準線です。何もない所に建物を建てるには目印が必要です。それを捨てコンに印すという訳です。

家が建つ部分です。砕石(さいせき)=細かく砕いた石を全体にいれて、転圧する機械を使って地面を締め固めてあります。

家が建つ部分です。砕石(さいせき)=細かく砕いた石を全体にいれて、転圧する機械を使って地面を締め固めてあります。

これから、鉄筋が組まれていきます。

これから、鉄筋が組まれていきます。

年内の工事が順調に出来るよう、いい天気が続きますように(*^^*)

という事で

どうぞご安全に。

裾野市K様邸 地鎮祭

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市K様邸、地鎮祭を行いました。

天気は雨…。気温は、12月並みの寒さと天気予報で耳にしました。

神主さんが到着まで、お施主様の屋根付きの駐車場で待機中。雨は止む様子もありません。後ろ姿が何とも…ですよね(;^ω^)

神主さんと祭壇やテントの配置を確認し、お施主様のお父様も準備を手伝ってくださいました。

地鎮祭は、その土地の神様に工事をすることをお許しいただき、工事の無事を祈る祭事です。神さまが降臨する場所は、祓い清められた聖域である必要があります。そのために、4隅に竹を立てて縄を張り聖域であることを示しているんだそうです。とても立派な竹をお施主様に用意いただいたので、神さまは、分かりやすかったんではないでしょうか。

お父様のお陰で、準備万端です。

祭壇も出来上がりました。

地鎮祭が始まります。

奥さまは9月に産まれたYくんを抱っこしての参加。お母さまは9月にお兄ちゃんになったIくんをおんぶしてくれています。お母さまのアウターの赤色とIくんのアウターの水色のコンビがかわいいですね~(*^^*)

神主さんの祝詞が始まりってしばらくすると…

Iくんはウトウト。

四方祓いです。建物の建つ四方にお祓いをします。

地を鎮めるための鍬入れです。ご主人の鍬入れに間に合わず<(_ _)>

地を鎮めるための鍬入れです。ご主人の鍬入れに間に合わず<(_ _)>

最後は現場監督が『エイ、エイ、エイ』と盛り砂を均します。

最後は現場監督が『エイ、エイ、エイ』と盛り砂を均します。

玉串拝礼です。榊に紙垂を付けたものを奉り祈願します。Iくんも立派にやり遂げました。

お酒やお塩、お米を最後に敷地に撒きます。雨が小雨になってきました。神さまにみなさんの気持ちが通じたんですね。

最後は記念撮影です。雨の中での地鎮祭でしたが、神主さんが、こういう天気の方が思い出に残るものですよと。

最後は記念撮影です。雨の中での地鎮祭でしたが、神主さんが、こういう天気の方が思い出に残るものですよと。

考え方ひとつですね。

地鎮祭が終わる頃、また雨が強くなってきました。神さま、無事お帰りになられたのかな…。

地鎮祭が終わる頃、また雨が強くなってきました。神さま、無事お帰りになられたのかな…。

という事で

そうぞご安全に。