裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

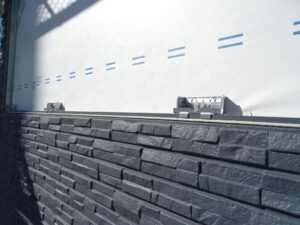

外壁を貼る準備が始まりました。

外壁を貼る準備が始まりました。

バルコニーや

バルコニーや

サッシまわりに木材、胴縁(どうぶち)が付いています。これは、サイディングの下地になります。

サッシまわりに木材、胴縁(どうぶち)が付いています。これは、サイディングの下地になります。

基礎と外壁の間に、土台水切り。外壁から伝ってきた雨水を外に導き、床下や建物内部に侵入するのを防ぎます。

基礎と外壁の間に、土台水切り。外壁から伝ってきた雨水を外に導き、床下や建物内部に侵入するのを防ぎます。

水切りの上に、サイディングを留める金具、スターターを付け

水切りの上に、サイディングを留める金具、スターターを付け

コーナーからはっていきます。

コーナーからはっていきます。

ちなみに、コーナー用に加工されたサイディングがあるんですよ(^^)

ちなみに、コーナー用に加工されたサイディングがあるんですよ(^^)

サイディングは、豊富な色や模様があるのがいい所なんですが、たくさんあるので『決められない!』悩みもついてきます(^^)外観は、お施主さまはもちろん、通りすがりの人まで目に入ってきます。是非、お気に入りを見つけて愛でてあげてください(^^)/

サイディングは、豊富な色や模様があるのがいい所なんですが、たくさんあるので『決められない!』悩みもついてきます(^^)外観は、お施主さまはもちろん、通りすがりの人まで目に入ってきます。是非、お気に入りを見つけて愛でてあげてください(^^)/ 色は、”アトランティックチタンブルー” 大きく分ければ”紺”ですが。。。紺でも色の濃淡など微妙な違いがあるんです!外壁のサンプルの大きさは20cm角ほど。それを参考に外壁を決めるのは…悩んで当然ですね(;^ω^)

色は、”アトランティックチタンブルー” 大きく分ければ”紺”ですが。。。紺でも色の濃淡など微妙な違いがあるんです!外壁のサンプルの大きさは20cm角ほど。それを参考に外壁を決めるのは…悩んで当然ですね(;^ω^)

サイディングを留める金具。この金具は外壁の通気層も確保してくれる通気金具になります。サイディングと構造体の間に空間をつくり、それが通気層になり室内や壁内の湿気を外に出しています。壁内に結露が起こると、構造体の腐りにつながるので、水対策は色々な所にされています!

サイディングを留める金具。この金具は外壁の通気層も確保してくれる通気金具になります。サイディングと構造体の間に空間をつくり、それが通気層になり室内や壁内の湿気を外に出しています。壁内に結露が起こると、構造体の腐りにつながるので、水対策は色々な所にされています!

外観が完成形に近づいてきますよ(^^)/

外観が完成形に近づいてきますよ(^^)/

大工さんは、フローリングはりを進めています。

大工さんは、フローリングはりを進めています。

フローリングは、はりながら養生をしていくので

フローリングは、はりながら養生をしていくので 完成直前のクリーニングまで、フローリングがはり終わった姿を見る事ができません!最後のお楽しみです(^^♪

完成直前のクリーニングまで、フローリングがはり終わった姿を見る事ができません!最後のお楽しみです(^^♪

フローリングには、オスとメスがいます。これはオスで雄実(おざね)で

フローリングには、オスとメスがいます。これはオスで雄実(おざね)で

こちらがメス、雌実(めざね)。この凸凹を組み合わせてフローリングを組んでいきます。凸凹の加工のことを実(さね)と言います。1枚のフローリングにオスとメスがいるんですよ~。

こちらがメス、雌実(めざね)。この凸凹を組み合わせてフローリングを組んでいきます。凸凹の加工のことを実(さね)と言います。1枚のフローリングにオスとメスがいるんですよ~。

床から壁へと工事は移っています!

床から壁へと工事は移っています!

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

壁に断熱材が入りました。

壁に断熱材が入りました。

壁や天井に使う断熱材は、高性能グラスウール16K。

壁や天井に使う断熱材は、高性能グラスウール16K。

壁は10cmの厚さのグラスウールを入れます。

壁は10cmの厚さのグラスウールを入れます。

ビニール袋の中に、グラスウールが入っています。ちなみにこのビニール袋の室内側は、防湿フィルムで外壁側は穴あきフィルムになっています。

ビニール袋の中に、グラスウールが入っています。ちなみにこのビニール袋の室内側は、防湿フィルムで外壁側は穴あきフィルムになっています。

こちらがグラスウール。リサイクルガラスが主原料。ガラスを溶かし、綿状に細かく繊維化したものです。繊維の細かい間に空気を閉じ込め断熱性能を発揮します。思わず触れたくなりますが、ガラスで出来ているので、チクチクします!ご注意を(^^)

こちらがグラスウール。リサイクルガラスが主原料。ガラスを溶かし、綿状に細かく繊維化したものです。繊維の細かい間に空気を閉じ込め断熱性能を発揮します。思わず触れたくなりますが、ガラスで出来ているので、チクチクします!ご注意を(^^)

電気配線工事も進んでいます!ケーブルを保護している被覆を剥いてケーブルをつなげます。裸になったケーブルを保護するのは

電気配線工事も進んでいます!ケーブルを保護している被覆を剥いてケーブルをつなげます。裸になったケーブルを保護するのは

ジョイントボックスの

ジョイントボックスの

ナイスハット!見た目から名付けられたのが伝わってくる商品名ですね(´∀`*)ウフフ

ナイスハット!見た目から名付けられたのが伝わってくる商品名ですね(´∀`*)ウフフ

外観が茶色から

外観が茶色から

白に変りました(^^)/

白に変りました(^^)/

白いシートは湿気は通すけど、水は通さない透湿防水シート。

白いシートは湿気は通すけど、水は通さない透湿防水シート。

室内で発生した湿気が壁内に溜まり、結露するのを防ぐ透湿性と、外から室内への雨水の侵入を防ぐ防水性を持っています。

室内で発生した湿気が壁内に溜まり、結露するのを防ぐ透湿性と、外から室内への雨水の侵入を防ぐ防水性を持っています。

無数に存在する繊維の隙間から湿気が抜けていきます。軽くて薄い素材なのに、引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、施工がしやすい優れもの。

無数に存在する繊維の隙間から湿気が抜けていきます。軽くて薄い素材なのに、引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、施工がしやすい優れもの。

バルコニー、FRP防水完了!なのでブルーシートがとれました(^^)FRP防水は、浴槽なんかにも使われている防水方法です。完成直前に、仕上げ材が塗られます。

バルコニー、FRP防水完了!なのでブルーシートがとれました(^^)FRP防水は、浴槽なんかにも使われている防水方法です。完成直前に、仕上げ材が塗られます。

バルコニーとつながる窓。サッシ枠に接する柱や

バルコニーとつながる窓。サッシ枠に接する柱や

窓台にも防水します!水対策がほぼまとまってきました(^^)

窓台にも防水します!水対策がほぼまとまってきました(^^)

大工工事は、フローリングを貼りが始まっています(^^)/

大工工事は、フローリングを貼りが始まっています(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

ブルーシートで覆われているのは、バルコニーです。まだ防水工事が終わっていないのでそれまでの養生です。

ブルーシートで覆われているのは、バルコニーです。まだ防水工事が終わっていないのでそれまでの養生です。

窓がつきました(^^)/

窓がつきました(^^)/

窓の下側に付いているのは、水切りシートです。窓は壁に穴を開けて取りつけているので、水対策は必須です!!

窓の下側に付いているのは、水切りシートです。窓は壁に穴を開けて取りつけているので、水対策は必須です!!

下屋(げや)に、屋根仕上げ材のガルバリウム鋼板が付き

下屋(げや)に、屋根仕上げ材のガルバリウム鋼板が付き

母屋(おもや)も貼る準備が始まりました(^^)/ ちなみに屋根をはってくれるのは板金屋さんです。

母屋(おもや)も貼る準備が始まりました(^^)/ ちなみに屋根をはってくれるのは板金屋さんです。

屋根の先端には、雨水が下側にまわり込まないように、水切りが付けられます。

屋根の先端には、雨水が下側にまわり込まないように、水切りが付けられます。

室内は、筋交いや柱を

室内は、筋交いや柱を

金物で固定しています。

金物で固定しています。

基礎から登場していた、ホールダウン金物も柱に固定されました(^^)/

基礎から登場していた、ホールダウン金物も柱に固定されました(^^)/

木造建物用制震装置の”ダイナコンティ”も取付け完了!

木造建物用制震装置の”ダイナコンティ”も取付け完了!

筒状のダンパーにはオイルが入っていて、地震の揺れる方向と反対に動き、揺れにブレーキを掛けます。早い揺れはゆっくりに、大きい揺れは小さく。ダンパーはボックスティッシュほどの大きさです。

筒状のダンパーにはオイルが入っていて、地震の揺れる方向と反対に動き、揺れにブレーキを掛けます。早い揺れはゆっくりに、大きい揺れは小さく。ダンパーはボックスティッシュほどの大きさです。

見た目はコンパクトですが、建物に伝わる地震のエネルギーが約20%~40%軽減されます。また繰り返し起こる地震に変らぬ効果を発揮するので、建物のダメージが少なく済みます。

見た目はコンパクトですが、建物に伝わる地震のエネルギーが約20%~40%軽減されます。また繰り返し起こる地震に変らぬ効果を発揮するので、建物のダメージが少なく済みます。

電気配線工事も始まっています。

電気配線工事も始まっています。

仮の位置でスイッチやコンセントボックスが留められています。これから、現場にてお施主様に確認してもらいながら、高さや場所を決めていきます。コンセントやスイッチの位置は、生活してみると『ここにほしかった~』『こっちにすればよかった!』がありがちなので、現場でシュミレーションしてください(^^)

仮の位置でスイッチやコンセントボックスが留められています。これから、現場にてお施主様に確認してもらいながら、高さや場所を決めていきます。コンセントやスイッチの位置は、生活してみると『ここにほしかった~』『こっちにすればよかった!』がありがちなので、現場でシュミレーションしてください(^^)

ユニットバス設置の準備が整っています!

ユニットバス設置の準備が整っています!

浴槽が入るので、床に断熱材が入れられない浴室は”基礎断熱”です。

浴槽が入るので、床に断熱材が入れられない浴室は”基礎断熱”です。

断熱材を、基礎立ち上がりに沿って入れます。隙間を埋めるモコモコ。これは発泡ウレタンの断熱材です。

断熱材を、基礎立ち上がりに沿って入れます。隙間を埋めるモコモコ。これは発泡ウレタンの断熱材です。

バルコニーにモルタルで勾配がつけられました。防水工事はこれからです。

バルコニーにモルタルで勾配がつけられました。防水工事はこれからです。

床材が搬入されています。

床材が搬入されています。

大工工事は外まわりから室内へと移っていきます!

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟より3日後。

上棟より3日後。

壁に付いたのは、構造用ハイベストウッド。上棟直後は、柱などがむき出し。雨の影響を少なくするために、外まわりの工事を優先に進めていきます。

壁に付いたのは、構造用ハイベストウッド。上棟直後は、柱などがむき出し。雨の影響を少なくするために、外まわりの工事を優先に進めていきます。

土台、柱、横架材を構造用ハイベストウッドで一体化し、建物全体を1つの箱にします。地震や台風などの水平の力に対し、壁面で抵抗しバランスよく力を分散させます。面で受けるので、どこか1ヶ所に力が加わる事を防ぎます。

土台、柱、横架材を構造用ハイベストウッドで一体化し、建物全体を1つの箱にします。地震や台風などの水平の力に対し、壁面で抵抗しバランスよく力を分散させます。面で受けるので、どこか1ヶ所に力が加わる事を防ぎます。

屋根に、改質アスファルトルーフィング。屋根用の防水シートです。屋根材のわずかな隙間から侵入してきた雨水をブロックしてくれます。屋根は雨の影響を受ける代表選手。上棟後すぐに施工します。

屋根に、改質アスファルトルーフィング。屋根用の防水シートです。屋根材のわずかな隙間から侵入してきた雨水をブロックしてくれます。屋根は雨の影響を受ける代表選手。上棟後すぐに施工します。

柱と柱の間の柱、間柱(まばしら)が組まれました。少し細い柱で、室内の壁を支えます。

柱と柱の間の柱、間柱(まばしら)が組まれました。少し細い柱で、室内の壁を支えます。

斜めに掛かっているのは、筋交い(すじかい)。こちらは、台風や地震などの水平の力に抵抗する大事な部材なので

斜めに掛かっているのは、筋交い(すじかい)。こちらは、台風や地震などの水平の力に抵抗する大事な部材なので

筋交いに欠きこみをしてはいけません!

筋交いに欠きこみをしてはいけません!

間柱を加工して筋交いを組んでいます。

間柱を加工して筋交いを組んでいます。

窓の準備が始まりました。四角の中に”窓”を付けます。外まわりを優先に工事が進んでいくので、外観は早い段階で家らしくなってきますよ(^^)/

窓の準備が始まりました。四角の中に”窓”を付けます。外まわりを優先に工事が進んでいくので、外観は早い段階で家らしくなってきますよ(^^)/

1階床を

1階床を

貼り始めました(^^)/

貼り始めました(^^)/

大引きに付いている”束(つか)”の高さを調節して固定します。束は大引きや1階床を支え荷重を地面に伝えます。

大引きに付いている”束(つか)”の高さを調節して固定します。束は大引きや1階床を支え荷重を地面に伝えます。

この金具を

この金具を

大引きにセット。

大引きにセット。

金づちで『コンコン』して金具を固定。

金づちで『コンコン』して金具を固定。

この金具が断熱材を支えます。

この金具が断熱材を支えます。

発砲ポリスチレン系の断熱材を

発砲ポリスチレン系の断熱材を

大引きと土台の間に入れます。

大引きと土台の間に入れます。

断熱材も工場で、図面通りジャストサイズでカット、搬入されるので

断熱材も工場で、図面通りジャストサイズでカット、搬入されるので

番号が振られ、決められた場所に設置するよう管理されています。

番号が振られ、決められた場所に設置するよう管理されています。

断熱材を入れた後、床板を

断熱材を入れた後、床板を

敷いて

敷いて

釘で留めると、1階床の出来上がり(^^)/ 上棟より約1週間でここまで工事は進みました。

釘で留めると、1階床の出来上がり(^^)/ 上棟より約1週間でここまで工事は進みました。

地鎮祭の時に、神主さんから頂く御札。早速、F様邸を見守ってくれています(^^)

地鎮祭の時に、神主さんから頂く御札。早速、F様邸を見守ってくれています(^^)

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟に向けて工事が始まりました(^^)/

上棟に向けて工事が始まりました(^^)/

最初に登場するのは、1階管柱(くだばしら)。1階管柱は、2階床を支えます。管柱は、その階にだけ立つ柱。なので2階にもあります。

最初に登場するのは、1階管柱(くだばしら)。1階管柱は、2階床を支えます。管柱は、その階にだけ立つ柱。なので2階にもあります。

クレーンで吊っているのは、通し柱(とおしばしら)。土台から軒まで継ぎ目がない柱です。2階床の高さで建物を囲っている胴差しと組むことで

クレーンで吊っているのは、通し柱(とおしばしら)。土台から軒まで継ぎ目がない柱です。2階床の高さで建物を囲っている胴差しと組むことで

1階と2階を構造的に一体化し、耐震性、耐久性をUPさせます。

1階と2階を構造的に一体化し、耐震性、耐久性をUPさせます。

ひと際長い柱が通し柱です。

ひと際長い柱が通し柱です。

管柱や通し柱が立つと、梁や桁などの横架材(おうかざい)を組みます。

管柱や通し柱が立つと、梁や桁などの横架材(おうかざい)を組みます。

管柱の凸となった”ほぞ”と

管柱の凸となった”ほぞ”と

横架材の”ほぞ穴”を合わせて

横架材の”ほぞ穴”を合わせて

木槌で、ドン!ドン!

木槌で、ドン!ドン!

1階フォルムが見えてきました(^^)/

1階フォルムが見えてきました(^^)/

斜めに掛かっている木材は仮筋交い(かりすじかい)。柱の垂直を確認しながら固定しています。あくまでも仮なので最終的には取り外します。

斜めに掛かっている木材は仮筋交い(かりすじかい)。柱の垂直を確認しながら固定しています。あくまでも仮なので最終的には取り外します。

2階床下地を、”羽子板金物(はごいたかなもの)”で固定中。

2階床下地を、”羽子板金物(はごいたかなもの)”で固定中。

見た目が、羽子板に似ているから”羽子板金物”。これに

見た目が、羽子板に似ているから”羽子板金物”。これに

6角ボルトを通し

6角ボルトを通し

梁を固定します。台風や地震の時に梁が抜けるのを防ぐ金物です。

梁を固定します。台風や地震の時に梁が抜けるのを防ぐ金物です。

金物も

金物も

木材も大量(^^)/ほぼ、この日に使われます。

木材も大量(^^)/ほぼ、この日に使われます。

午後の部。2階管柱が立ち横架材を組んでいます。F様邸は1階だけで30坪あるかなり大きな建物なんですが、上棟の進み具合がいつも通り!大工さんが2人多いとはいえ、ビックリです!!

午後の部。2階管柱が立ち横架材を組んでいます。F様邸は1階だけで30坪あるかなり大きな建物なんですが、上棟の進み具合がいつも通り!大工さんが2人多いとはいえ、ビックリです!!

屋根を支える小屋組みに進んでいます。

屋根を支える小屋組みに進んでいます。

木材も大分組まれてきました!こちらの現場は、大きな空き地を使わせて頂けたので、木材置場の心配はありませんでした。このスペースがある事も工事が順調に進んだ理由なんだと、棟梁。木材待ちの時間の短縮、木材置場の指示も必要ないので、工事に集中できます。

木材も大分組まれてきました!こちらの現場は、大きな空き地を使わせて頂けたので、木材置場の心配はありませんでした。このスペースがある事も工事が順調に進んだ理由なんだと、棟梁。木材待ちの時間の短縮、木材置場の指示も必要ないので、工事に集中できます。

垂木(たるき)が掛けられ

垂木(たるき)が掛けられ

建物のフォルムが完成形に近づいてきました(^^)/

建物のフォルムが完成形に近づいてきました(^^)/

あやしい雲が。。。でもあと少し!!

あやしい雲が。。。でもあと少し!!

野地板をはるだけです(^^)

野地板をはるだけです(^^)

木材には、全て番号が振られています。

木材には、全て番号が振られています。

柱も床板もすべてに。

柱も床板もすべてに。

番号通りに、貼っていくと

番号通りに、貼っていくと

ぴったり(^^)/

ぴったり(^^)/

野地板の外まわりに、広小舞(ひろこまい)。

野地板の外まわりに、広小舞(ひろこまい)。

こちらは、現場合わせでカットします。

こちらは、現場合わせでカットします。

垂木の反りを抑えたり、野地板に雨水を直接触れさせない為です。

垂木の反りを抑えたり、野地板に雨水を直接触れさせない為です。

こちらの屋根は、1寸勾配。緩やかな傾斜ですが、歩いてみると思ったよりも上り坂(;^ω^) この傾斜で木材組み上げるって、やっぱり大工さんすごいなぁ~。

こちらの屋根は、1寸勾配。緩やかな傾斜ですが、歩いてみると思ったよりも上り坂(;^ω^) この傾斜で木材組み上げるって、やっぱり大工さんすごいなぁ~。

屋根も大きい!『テニスコートみたいな屋根』って大工さん(笑)

屋根も大きい!『テニスコートみたいな屋根』って大工さん(笑)

無事上棟です!!

無事上棟です!!

ボリュームのある建物でしたので、野地板まではちょっと無理かも?!なんて言っていましたが、しっかり仕上げてくれました!さすがです!!

ボリュームのある建物でしたので、野地板まではちょっと無理かも?!なんて言っていましたが、しっかり仕上げてくれました!さすがです!!

みなさん、お疲れさまでした<(_ _)>

F様、上棟おめでとうございます。

これから大工工事が進んでいきます。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎工事が終了し、大工さんの登場です(^^)

基礎工事が終了し、大工さんの登場です(^^)

こちらは、”土台”。基礎立ち上がりの上に据え付けます。土台に柱を組みます。基礎と柱をつなぐ仲介役が土台です。

こちらは、”土台”。基礎立ち上がりの上に据え付けます。土台に柱を組みます。基礎と柱をつなぐ仲介役が土台です。

アンカーボルトの位置を印し

アンカーボルトの位置を印し

ドリルで

ドリルで 穴をあけます!

穴をあけます!

この時、ひのきのいい香りが漂ってきます(*^^*)

この時、ひのきのいい香りが漂ってきます(*^^*)

この”ほぞ穴”に柱を組んでいきます。土台は、家全体を支える大事な部材。だから、湿気に強く防虫効果もあるひのきが使われます。

この”ほぞ穴”に柱を組んでいきます。土台は、家全体を支える大事な部材。だから、湿気に強く防虫効果もあるひのきが使われます。 そもそもコンクリートは水分を帯びやすい性質。そのコンクリートに土台が直接触れていると、湿気に強いひのきでも腐りや白アリの原因に!!

そもそもコンクリートは水分を帯びやすい性質。そのコンクリートに土台が直接触れていると、湿気に強いひのきでも腐りや白アリの原因に!!

そこで、基礎パッキンの出番です。

そこで、基礎パッキンの出番です。

基礎と土台の間に基礎パッキンを挟むことで、コンクリートの水分が土台に浸透する事を防ぎます。さらに基礎パッキンが通気層となり、床下の湿気を防ぎ土台を守っています。

基礎と土台の間に基礎パッキンを挟むことで、コンクリートの水分が土台に浸透する事を防ぎます。さらに基礎パッキンが通気層となり、床下の湿気を防ぎ土台を守っています。

基礎パッキンは2種類あります。こちら、通気タイプ。

基礎パッキンは2種類あります。こちら、通気タイプ。

で、こちらは気密タイプ。床に断熱材を設けない、浴室や土間まわりに使います。

で、こちらは気密タイプ。床に断熱材を設けない、浴室や土間まわりに使います。

土台の継ぎ目。複雑な形をしています。今はプレカットと言って機械でカットし搬入されます。この継ぎ手は鎌継手(かまつぎて)

土台の継ぎ目。複雑な形をしています。今はプレカットと言って機械でカットし搬入されます。この継ぎ手は鎌継手(かまつぎて)

こちらは、蟻継手(ありつぎて)。これらを組み合わせると

こちらは、蟻継手(ありつぎて)。これらを組み合わせると

ピッタリフィットです(^^)/

ピッタリフィットです(^^)/

土台がアンカーボルトでしっかり留められました!

土台がアンカーボルトでしっかり留められました!

土台据え付け完了(^^)/

土台据え付け完了(^^)/

そして、足場が組まれましたよ!あやしい雲が気になりますが。。。

そして、足場が組まれましたよ!あやしい雲が気になりますが。。。

いよいよ上棟です(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

ミニサイズの重機登場!

ミニサイズの重機登場!

敷地内に給排水管を設置し、宅内とつなぐ工事です。

敷地内に給排水管を設置し、宅内とつなぐ工事です。

敷地の周りに排水管を設置するため、土を掘り起こします。

敷地の周りに排水管を設置するため、土を掘り起こします。

狭い場所を掘る給排水管工事の時には、ミニサイズショベルカーが活躍します(^^)

狭い場所を掘る給排水管工事の時には、ミニサイズショベルカーが活躍します(^^)

排水管をカットし

排水管をカットし

内と外の排水管を接続!

内と外の排水管を接続!

赤丸は、地面から顔を出す”汚水マス”。合流する所など詰まりやすい場所に設置されます。マスは地面を掘らなくても、点検やお掃除ができるようにするための物です。

赤丸は、地面から顔を出す”汚水マス”。合流する所など詰まりやすい場所に設置されます。マスは地面を掘らなくても、点検やお掃除ができるようにするための物です。 排水管の方向転換時に使用する

排水管の方向転換時に使用する

”90度曲げマス” 底の部分に溝が切られ流れやすくなっています。

”90度曲げマス” 底の部分に溝が切られ流れやすくなっています。

排水管を設置したら、今度は土を戻します。

排水管を設置したら、今度は土を戻します。

土が戻され、砂利が敷かれました。ちなみに、地面から顔を出している白いフタが”汚水マス”です。

土が戻され、砂利が敷かれました。ちなみに、地面から顔を出している白いフタが”汚水マス”です。

砂利は、基礎や建物を、雨が降った時の跳ね返りによる汚れから防ぎます。

砂利は、基礎や建物を、雨が降った時の跳ね返りによる汚れから防ぎます。

宅内の給排水工事も完了(^^)/

宅内の給排水工事も完了(^^)/

白い筒のヘッダーが各水栓へ水を配ります。

白い筒のヘッダーが各水栓へ水を配ります。

水色のカバーの管は”水”をオレンジは”お湯”を運びます。

水色のカバーの管は”水”をオレンジは”お湯”を運びます。

玄関ポーチのステップや

玄関ポーチのステップや

エコキュート土台の

エコキュート土台の

型枠が外されました。

型枠が外されました。

まわりを整えて

まわりを整えて

基礎完成(^^)/

基礎完成(^^)/

基礎は、玄関土間以外はすべてつながっています。この空間は水まわりのトラブルなどがあった時に、床下に潜りメンテナンスができるよう、どの空間にも行けるようになっています!

基礎は、玄関土間以外はすべてつながっています。この空間は水まわりのトラブルなどがあった時に、床下に潜りメンテナンスができるよう、どの空間にも行けるようになっています!

工事は、大工工事へと移っていきます!上棟まであと少し(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

ベースコンクリートに

ベースコンクリートに

基準線が引かれました。これは、立ち上がり枠設置のための物です。

基準線が引かれました。これは、立ち上がり枠設置のための物です。

そして、鉄筋にオレンジの棒や

そして、鉄筋にオレンジの棒や

長い金物が登場(^^)/

長い金物が登場(^^)/

これは、ホールダウン金物。柱が土台から抜けるのを防ぐ補強金物です。地震や台風時の引き抜きの力に抵抗するので

これは、ホールダウン金物。柱が土台から抜けるのを防ぐ補強金物です。地震や台風時の引き抜きの力に抵抗するので

根本は傘の持ち手のようにクネっとしています。

根本は傘の持ち手のようにクネっとしています。

長さは約90cm。最終的に柱と固定されます。

長さは約90cm。最終的に柱と固定されます。

そしてこのオレンジの棒は、レベルポインター。同じ高さにする為の目印。

そしてこのオレンジの棒は、レベルポインター。同じ高さにする為の目印。

基準となる高さに設定された赤マルの機械、レーザーレベル。こいつから出ているレーザーを

基準となる高さに設定された赤マルの機械、レーザーレベル。こいつから出ているレーザーを

受光器が認識し、音で設定の高さをお知らせしてくれます。

受光器が認識し、音で設定の高さをお知らせしてくれます。

オレンジの棒はネジのような形状をしていて、クルクルっと回転させて高さを調整します。

オレンジの棒はネジのような形状をしていて、クルクルっと回転させて高さを調整します。

高さを調節済みのポインターは、真ん中に印を付けます(^^)/これで、調節したかどうかが一目で分かります。

高さを調節済みのポインターは、真ん中に印を付けます(^^)/これで、調節したかどうかが一目で分かります。

立ち上がりの枠が設置され

立ち上がりの枠が設置され

コンクリートも打設完了(^^)/

コンクリートも打設完了(^^)/

突然登場!!アンカーボルト。土台と基礎をつなぐ金物です。

突然登場!!アンカーボルト。土台と基礎をつなぐ金物です。

立ち上がりコンクリートを打設しながら、アンカーボルトを埋め込むので、このタイミングでいきなり登場します(^^)

立ち上がりコンクリートを打設しながら、アンカーボルトを埋め込むので、このタイミングでいきなり登場します(^^)

このポチ。レベルポインターの印を付けた真ん中部分です。この印が残るようにコンクリートを打設します。

このポチ。レベルポインターの印を付けた真ん中部分です。この印が残るようにコンクリートを打設します。

基礎工事は終盤戦となって参りました(^^)/

基礎工事は終盤戦となって参りました(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

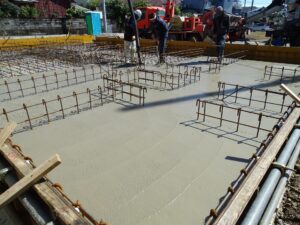

ミキサー車と

ミキサー車と

ポンプ車の登場(^^)/

ポンプ車の登場(^^)/

ミキサー車の荷台に積んだドラムには

ミキサー車の荷台に積んだドラムには

固まっていない生のコンクリート、略して生コンが。生コンは、主にセメントと砂や砂利、水からできています。生コンをそのまま運ぶと重い材料は沈み、水は浮き上がり分離してしまいます。分離しないようドラムを回転させ、混ぜながら運んでくれるのがミキサー車です。

固まっていない生のコンクリート、略して生コンが。生コンは、主にセメントと砂や砂利、水からできています。生コンをそのまま運ぶと重い材料は沈み、水は浮き上がり分離してしまいます。分離しないようドラムを回転させ、混ぜながら運んでくれるのがミキサー車です。

ミキサー車からポンプ車へ生コンを移し、

ミキサー車からポンプ車へ生コンを移し、

圧力をかけ

圧力をかけ

打設します。只今、ベースコンクリート打設中です(^^)/

打設します。只今、ベースコンクリート打設中です(^^)/

ベースコンクリートは、建物、家具、人すべての荷重を支えます。

ベースコンクリートは、建物、家具、人すべての荷重を支えます。

生コンも大量です!私が現場にいた時だけで、3台のミキサー車が来ていました。

生コンも大量です!私が現場にいた時だけで、3台のミキサー車が来ていました。

1台終わる頃、次のミキサー車が到着するよう、管理され運ばれます。

1台終わる頃、次のミキサー車が到着するよう、管理され運ばれます。

このバイブレーターは

このバイブレーターは

生コンに振動を与え余分な空気を抜き、砂利や砂などを馴染ませコンクリートの強度を高めてくれます。

生コンに振動を与え余分な空気を抜き、砂利や砂などを馴染ませコンクリートの強度を高めてくれます。

ならし道具の1つ。

ならし道具の1つ。

表面をタプタプすると

表面をタプタプすると

こんな感じに。表面を整えるとともに、砂や砂利を沈めひび割れを防止します。

こんな感じに。表面を整えるとともに、砂や砂利を沈めひび割れを防止します。

そのあとトンボ掛け。

そのあとトンボ掛け。

トゥルっとしました(^^)/

トゥルっとしました(^^)/

打設完了!

打設完了!

打設後、

打設後、

コテで”押さえ”という工程を、時間を置いて3回行います。

コテで”押さえ”という工程を、時間を置いて3回行います。 押さえも表面を整え、ひび割れを防ぎ強度を高めるためです。

押さえも表面を整え、ひび割れを防ぎ強度を高めるためです。

養生期間が終わると、

養生期間が終わると、

立ち上がりコンクリート打設の準備が始まります。

立ち上がりコンクリート打設の準備が始まります。

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

工事に必要不可欠な”水”と

工事に必要不可欠な”水”と

電気を確保するため、工事用の仮設電柱や水栓を立てます。

電気を確保するため、工事用の仮設電柱や水栓を立てます。

こちらの現場は、地盤調査の結果”改良なし”と判定されたので、基礎工事始まりました!まず、根切りと言って基礎の底の深さまで土を掘ります。

こちらの現場は、地盤調査の結果”改良なし”と判定されたので、基礎工事始まりました!まず、根切りと言って基礎の底の深さまで土を掘ります。

建物が建つ場所に、砕いた石を敷き詰め

建物が建つ場所に、砕いた石を敷き詰め

転圧機で締め固めます。

転圧機で締め固めます。

砕石( さいせき)で締め固めた周りに”捨てコンクリート”が打設されました。

砕石( さいせき)で締め固めた周りに”捨てコンクリート”が打設されました。

捨てコンクリートの厚さは約5cm。

捨てコンクリートの厚さは約5cm。

捨てコンクリートは、型枠の土台となるので安定性の確保、基準線を印すために必要です。

捨てコンクリートは、型枠の土台となるので安定性の確保、基準線を印すために必要です。

構造とは直接関係ないので、強度は必要ありません。

構造とは直接関係ないので、強度は必要ありません。

型枠が設置されました。

型枠が設置されました。

型枠は、コンクリートを打設する際の圧力に負けないよう、単管パイプと支柱で支えます。

型枠は、コンクリートを打設する際の圧力に負けないよう、単管パイプと支柱で支えます。

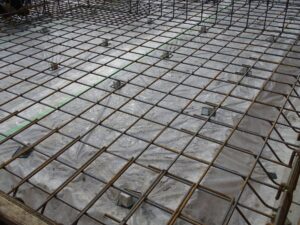

地盤面に敷かれたシートは

地盤面に敷かれたシートは

防湿シートです。地面からの湿気を床下に伝わらせるのを防ぎます。基礎工事から、水対策がされています(^^)/

防湿シートです。地面からの湿気を床下に伝わらせるのを防ぎます。基礎工事から、水対策がされています(^^)/

鉄筋がスタンバイしています!

鉄筋がスタンバイしています!

鉄筋を、”ハッカー”という道具と

鉄筋を、”ハッカー”という道具と

結束線で

結束線で

クルクルっと

クルクルっと

留めていきます。単純な道具しか使っていないのに、一瞬でクルクルっとしていくんですよ(^^)/

留めていきます。単純な道具しか使っていないのに、一瞬でクルクルっとしていくんですよ(^^)/

ご覧の通り鉄筋が組まれ、見た目もパワーアップ(^^)/

ご覧の通り鉄筋が組まれ、見た目もパワーアップ(^^)/

鉄筋と地盤面の間に挟まっているのは

鉄筋と地盤面の間に挟まっているのは

石。これは鉄筋を覆うコンクリートの厚さを確保しています。

石。これは鉄筋を覆うコンクリートの厚さを確保しています。 コンクリートは鉄筋が錆びるのを防ぎます。鉄筋が錆びるとコンクリートの適正な寿命も守れなくなってしまいます。鉄筋を覆うコンクリートの厚さ”かぶり厚さ”はとっても大事!!だから、建築基準法で決められています。

コンクリートは鉄筋が錆びるのを防ぎます。鉄筋が錆びるとコンクリートの適正な寿命も守れなくなってしまいます。鉄筋を覆うコンクリートの厚さ”かぶり厚さ”はとっても大事!!だから、建築基準法で決められています。

鉄筋が正しく組まれているか検査をし、次の工程コンクリート打設へと移っていきます(^^)/

鉄筋が正しく組まれているか検査をし、次の工程コンクリート打設へと移っていきます(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

地鎮祭の準備中、雨がパラパラ。。。

地鎮祭の準備中、雨がパラパラ。。。

最近、不安定な天気が続いているので、これ以上ひどくならないといいなぁと思いながら空を見上げ、潔くカッパを着ました(;^ω^)

最近、不安定な天気が続いているので、これ以上ひどくならないといいなぁと思いながら空を見上げ、潔くカッパを着ました(;^ω^)

祭壇も雨仕様。テントの中に忌竹(いみだけ)を立てます。

祭壇も雨仕様。テントの中に忌竹(いみだけ)を立てます。

神さまをお迎えする場所は、聖域でなければなりません。竹や榊は清浄な植物とされていますので、忌竹は祓い清められた場所である事を神様にお知らせしています。

神さまをお迎えする場所は、聖域でなければなりません。竹や榊は清浄な植物とされていますので、忌竹は祓い清められた場所である事を神様にお知らせしています。

お施主さまが揃い、開式の儀。

お施主さまが揃い、開式の儀。

とともに、Yちゃんの鳴き声も。。。

とともに、Yちゃんの鳴き声も。。。

お供え物や参列者を祓い清めます。

お供え物や参列者を祓い清めます。

中央の神籬(ひもろぎ)に神さまが降臨。

中央の神籬(ひもろぎ)に神さまが降臨。

2礼

2礼

2拍手一礼でご挨拶。

2拍手一礼でご挨拶。

「この土地に、新築工事をします」という事を、報告します。

「この土地に、新築工事をします」という事を、報告します。

Yちゃん、ママのお膝で落ち着きました(*^^*)

Yちゃん、ママのお膝で落ち着きました(*^^*)

奥さまに、お米とお塩が乗った三宝を持っていただき

奥さまに、お米とお塩が乗った三宝を持っていただき

土地の四方を祓い清めます。

土地の四方を祓い清めます。

今日は、カメラマンさんも!

今日は、カメラマンさんも!

地鎮祭メインの鍬入れです!

地鎮祭メインの鍬入れです!

ご主人「えい!」

ご主人「えい!」

「えい!」

「えい!」

家族そろって「やぁ!」

家族そろって「やぁ!」

大洋工務店は、鋤入れを。

大洋工務店は、鋤入れを。

工事の

工事の

安全を

安全を

祈願し

祈願し

玉串をお供えします。

玉串をお供えします。

Yちゃん、ご機嫌に(^^)

Yちゃん、ご機嫌に(^^)

お神酒で乾杯!

お神酒で乾杯!

おや!記念撮影で、Yちゃんのご機嫌が。。。

おや!記念撮影で、Yちゃんのご機嫌が。。。

でも肩車で(^^)

でも肩車で(^^)

みんなで、記念撮影(^^)v

みんなで、記念撮影(^^)v

天気は小雨が、降ったり止んだり。地鎮祭が終わる頃には、日差しがのぞく事も。どしゃ降りにならなくて一安心(^^) 私、雨女なんです。。。。

天気は小雨が、降ったり止んだり。地鎮祭が終わる頃には、日差しがのぞく事も。どしゃ降りにならなくて一安心(^^) 私、雨女なんです。。。。

いよいよ、工事が始まります(^^)/

いよいよ、工事が始まります(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

裾野市F様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

裾野市F様邸、新築工事の様子を紹介します。

土地に”地縄(じなわ)”を張りました。地面に白い線があるのがご覧いただけますか?!これが地縄です。

土地に”地縄(じなわ)”を張りました。地面に白い線があるのがご覧いただけますか?!これが地縄です。

地縄を張ると、建物の位置や大きさを土地で把握する事ができます。実際ご覧頂くと、境界との距離感や駐車場の出し入れもシュミレーションでき、『家を建てる!』という実感が湧いてくるのではないでしょうか(^^)

地縄を張ると、建物の位置や大きさを土地で把握する事ができます。実際ご覧頂くと、境界との距離感や駐車場の出し入れもシュミレーションでき、『家を建てる!』という実感が湧いてくるのではないでしょうか(^^)

建物の位置や間取りが決定すると、地盤調査をします。

建物の位置や間取りが決定すると、地盤調査をします。

スウェーデン式サウンディング(SWS)試験で行います。地盤調査と聞くと、大型重機で大々的にやるのかと思いきや、拍子抜けするほどコンパクトな機械で進められます(;^ω^)

スウェーデン式サウンディング(SWS)試験で行います。地盤調査と聞くと、大型重機で大々的にやるのかと思いきや、拍子抜けするほどコンパクトな機械で進められます(;^ω^)

一般的に、戸建住宅などの小規模建築物に採用されている試験です。

一般的に、戸建住宅などの小規模建築物に採用されている試験です。

先端がドリル状の部品が付いた鉄の棒(ロッド)を、

先端がドリル状の部品が付いた鉄の棒(ロッド)を、

垂直に立て、鉄の棒に重りを載せ、荷重に対する貫入量を測り、地盤の強度を算出しているそうです。最大100㎏の荷重をかけます。

垂直に立て、鉄の棒に重りを載せ、荷重に対する貫入量を測り、地盤の強度を算出しているそうです。最大100㎏の荷重をかけます。

たまに、金づちのようなもので『カン!カン!カン!』荷重と回転を加えても貫入しない場合、打撃を加えます。

たまに、金づちのようなもので『カン!カン!カン!』荷重と回転を加えても貫入しない場合、打撃を加えます。

25cm貫入させるのに、ハンドルを何回転させたかで、地盤の強度を測定しています。

25cm貫入させるのに、ハンドルを何回転させたかで、地盤の強度を測定しています。

測定箇所は、建物の4隅と

測定箇所は、建物の4隅と

中央の5ヶ所調査します。

中央の5ヶ所調査します。

調査後の穴。直径3cmくらいの大きさです。

調査後の穴。直径3cmくらいの大きさです。

地盤調査は、建物を安全に支える事ができる地盤なのかを調べる大事な工程です。頑丈な家を建てても、地盤が弱ければ安全な住まいにはなりません。

地盤調査は、建物を安全に支える事ができる地盤なのかを調べる大事な工程です。頑丈な家を建てても、地盤が弱ければ安全な住まいにはなりません。

調査結果に基づき、地盤が弱ければ適切な状態に改良する事が大切です。

ちなみにこちらの現場は、”改良なし”という結果になりました。

という事で

どうぞご安全に。