清水町K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水町K様邸、新築工事の様子を紹介します。

大工さんは、玄関ホールのフローリングをはっています。まず、玄関框(かまち)をつけてから始めます。玄関框は土間と室内の境界で、玄関の段差部分に付ける材料です。

大工さんは、玄関ホールのフローリングをはっています。まず、玄関框(かまち)をつけてから始めます。玄関框は土間と室内の境界で、玄関の段差部分に付ける材料です。

框側からフローリングをはると中途半端な継ぎ目がなく、きれいな仕上がりになります(^^)目線が下に行きやすい玄関だからこその気遣いです。

框側からフローリングをはると中途半端な継ぎ目がなく、きれいな仕上がりになります(^^)目線が下に行きやすい玄関だからこその気遣いです。

引き戸の場所に使われる、はしごのような形の”小壁ちゃん”

引き戸の場所に使われる、はしごのような形の”小壁ちゃん”

引き戸は、戸を引き込む側の壁が薄くなり、反ってしまいます。そこで小壁ちゃんを取り付け、反りを防いでいます。

引き戸は、戸を引き込む側の壁が薄くなり、反ってしまいます。そこで小壁ちゃんを取り付け、反りを防いでいます。

壁作りが進んで来ると

壁作りが進んで来ると

小判型の穴が壁に開けられます。

小判型の穴が壁に開けられます。

壁の裏側には、スイッチボックスが付いています。このボックスに電気ケーブルを配線すると、スイッチやコンセントが使えるようになります。

壁の裏側には、スイッチボックスが付いています。このボックスに電気ケーブルを配線すると、スイッチやコンセントが使えるようになります。

壁の中、天井裏に配線する電気配線工事は、大工さんが壁や天井を作る前に配線しておかなければなりません。完成後配線するとなったら、大工さん2度手間になってしまいます(;^_^A

壁の中、天井裏に配線する電気配線工事は、大工さんが壁や天井を作る前に配線しておかなければなりません。完成後配線するとなったら、大工さん2度手間になってしまいます(;^_^A

サイディングはりも

サイディングはりも

進んでいますよ!

進んでいますよ!

ポイントで使う『モベルウッド モベルベージュE』

ポイントで使う『モベルウッド モベルベージュE』

木目幅や模様がそれぞれ異なるナチュラルカラーで

木目幅や模様がそれぞれ異なるナチュラルカラーで

温もりのあるアクセントに(・∀・)イイネ!! 継ぎ目が目立ちにくいサイディングを使っています。

温もりのあるアクセントに(・∀・)イイネ!! 継ぎ目が目立ちにくいサイディングを使っています。

こちら側の壁には、『コートライン』が付きます(^^)/

こちら側の壁には、『コートライン』が付きます(^^)/

ちなみにコートラインはこんな感じの物を言います。お楽しみに~(^^♪

ちなみにコートラインはこんな感じの物を言います。お楽しみに~(^^♪

という事で

どうぞご安全に。

清水町K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水町K様邸、新築工事の様子を紹介します。

サイディングはりが進められています。

サイディングはりが進められています。

サイディングの継ぎ目に、ハットジョイナーを取り付けます。

サイディングの継ぎ目に、ハットジョイナーを取り付けます。

ハットジョイナーは目地幅を一定に保つ定規のような役割も。

ハットジョイナーは目地幅を一定に保つ定規のような役割も。

シーリング材の劣化による雨水の侵入を止める効果もあります。ハットジョイナーを挟んで

シーリング材の劣化による雨水の侵入を止める効果もあります。ハットジョイナーを挟んで

サイディングがはられ、ハットジョイナーの凸部分のみが見えるようになります。この隙間はシーリング工事で充填します。

サイディングがはられ、ハットジョイナーの凸部分のみが見えるようになります。この隙間はシーリング工事で充填します。

サイディングは、通気金具で固定します。

サイディングは、通気金具で固定します。

躯体とサイディングの間に隙間を作り固定する金具です。

躯体とサイディングの間に隙間を作り固定する金具です。

この隙間は、

この隙間は、

空気の通り道となり

空気の通り道となり

軒天ボードの穴から出ていき空気が循環しています。空気の滞留を防ぎ、結露を防ぎます。

軒天ボードの穴から出ていき空気が循環しています。空気の滞留を防ぎ、結露を防ぎます。

ちなみにこちらの軒は、通常よりも45cmほど外側に出しています。急な雨でも洗濯物の心配がいらない軒の長さです。

ちなみにこちらの軒は、通常よりも45cmほど外側に出しています。急な雨でも洗濯物の心配がいらない軒の長さです。

東側テラスバルコニーの

東側テラスバルコニーの

サイディングはり真っ最中。遮る物が何もない所は、容赦ない暑さ。。。つらい季節です<m(__)m>

サイディングはり真っ最中。遮る物が何もない所は、容赦ない暑さ。。。つらい季節です<m(__)m>

室内は、壁作りが進み

室内は、壁作りが進み

空間が

空間が

仕切られ

仕切られ

部屋感UP(^^)/

部屋感UP(^^)/

壁作りに欠かせない物が、こちらの石膏ボード。石膏は、水と反応すると硬化する性質があります。その性質を利用し板状にした物が石膏ボード。

壁作りに欠かせない物が、こちらの石膏ボード。石膏は、水と反応すると硬化する性質があります。その性質を利用し板状にした物が石膏ボード。

石膏は燃えることはありません。高温にさらされると水が熱分解し、水蒸気となって放出され、温度の上昇を遅らせる働きをします。火に強いのが特徴の1つです。

石膏は燃えることはありません。高温にさらされると水が熱分解し、水蒸気となって放出され、温度の上昇を遅らせる働きをします。火に強いのが特徴の1つです。

地鎮祭のお札は、上棟後大工さんにお渡しください。大工さんが、一番いい場所に付けてくれます(^^)お札も地鎮祭の時のように、南を向くように付けます。

地鎮祭のお札は、上棟後大工さんにお渡しください。大工さんが、一番いい場所に付けてくれます(^^)お札も地鎮祭の時のように、南を向くように付けます。

という事で

どうぞご安全に。

清水町K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水町K様邸、新築工事の様子を紹介します。

1階壁に断熱材が入りました。

1階壁に断熱材が入りました。

断熱材は高性能グラスウール16Kを使っています。

断熱材は高性能グラスウール16Kを使っています。

グラスウールはリサイクルガラスなどを高温で溶かし繊維化した物です。細かいガラス繊維の間の空気室により断熱性能を発揮しています。『K』は重さを表していて、数字が大きいほど密度も増し、断熱性能が高くなります。

グラスウールはリサイクルガラスなどを高温で溶かし繊維化した物です。細かいガラス繊維の間の空気室により断熱性能を発揮しています。『K』は重さを表していて、数字が大きいほど密度も増し、断熱性能が高くなります。

グラスウールが入っている袋は、防湿フィルムになっています。

グラスウールが入っている袋は、防湿フィルムになっています。

室外側は防湿フィルムに穴が開いていて、湿気を逃がしています。

室外側は防湿フィルムに穴が開いていて、湿気を逃がしています。

ユニットバス設置中。

ユニットバス設置中。

ユニットバスは、浴槽、床

ユニットバスは、浴槽、床

壁

壁

ドアを

ドアを

現場で組み立てるため

現場で組み立てるため

室内の壁を作る前にユニットバス設置を行います。搬入経路や工事スペースを確保できるからです。ちなみに洗面台やトイレなどの設備は工事終盤に取り付けます。

室内の壁を作る前にユニットバス設置を行います。搬入経路や工事スペースを確保できるからです。ちなみに洗面台やトイレなどの設備は工事終盤に取り付けます。

浴槽外側にお湯を冷めにくくする、モコモコ発泡ウレタンの断熱材が吹き付けられています(^^)

浴槽外側にお湯を冷めにくくする、モコモコ発泡ウレタンの断熱材が吹き付けられています(^^)

モコモコ断熱材は換気扇のダクトを通している穴の周りにも(^^)/外と通じている場所は結露が起こりやすい為、発砲ウレタンで隙間を埋めています。

モコモコ断熱材は換気扇のダクトを通している穴の周りにも(^^)/外と通じている場所は結露が起こりやすい為、発砲ウレタンで隙間を埋めています。

大工さんは、フローリングはりを進めています。工事序盤ではられるフローリングは、汚れや傷を防ぐため、養生をしながらはっていくので

大工さんは、フローリングはりを進めています。工事序盤ではられるフローリングは、汚れや傷を防ぐため、養生をしながらはっていくので

フローリングがはられた姿は、お引き渡し直前までお預けです(^^)

フローリングがはられた姿は、お引き渡し直前までお預けです(^^)

1階には床暖房が入っています。

1階には床暖房が入っています。

薄いフィルムに

薄いフィルムに

電熱線が配置されているので

電熱線が配置されているので

フローリングを固定する時は、注意が必要!!電熱線が配置されている所を避けて固定していきます。

フローリングを固定する時は、注意が必要!!電熱線が配置されている所を避けて固定していきます。

これから2階子ども部屋のフローリングはりが始まります!

これから2階子ども部屋のフローリングはりが始まります!

フローリングをはる時のボンド。この袋から移し替えて使うのですが、少しも無駄にしないよう、きれいにボンドを集めて使ってくれています!

フローリングをはる時のボンド。この袋から移し替えて使うのですが、少しも無駄にしないよう、きれいにボンドを集めて使ってくれています!

こういうひと手間と気持ちに、つい顔がほころんでしまいます。いつもありがとうございます<m(__)m>

こういうひと手間と気持ちに、つい顔がほころんでしまいます。いつもありがとうございます<m(__)m>

という事で

どうぞご安全に。

清水町K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水町K様邸、新築工事の様子を紹介します。

バルコニーの防水工事(^^)/

バルコニーの防水工事(^^)/

FRP防水という防水工事を行います。浴槽や船にも使われる工法です。

FRP防水という防水工事を行います。浴槽や船にも使われる工法です。

ガラスを極細の糸状にしたものを集めて束ねたガラスマットと

ガラスを極細の糸状にしたものを集めて束ねたガラスマットと

液状のポリエステル樹脂に硬化剤を加え、

液状のポリエステル樹脂に硬化剤を加え、

ガラスマットと組み合わせて一体化した塗膜防水です。

ガラスマットと組み合わせて一体化した塗膜防水です。

防水工事をやっていると、1階にいてもすぐ分かります。それは、独特の薬剤の臭いが強烈だからです!!離れていても圧倒される臭いですから、職人さんは。。。

防水工事をやっていると、1階にいてもすぐ分かります。それは、独特の薬剤の臭いが強烈だからです!!離れていても圧倒される臭いですから、職人さんは。。。

さらに、こちらの現場はバルコニーが2ヶ所。もちろん、換気は全開です!!

さらに、こちらの現場はバルコニーが2ヶ所。もちろん、換気は全開です!!

外壁から外側に突き出している軒の裏側、軒天にボードがはられました。

外壁から外側に突き出している軒の裏側、軒天にボードがはられました。

軒天ボードには

軒天ボードには

穴がないタイプと

穴がないタイプと

穴ありのタイプがあります。これは、小屋裏の換気をするための穴です。このボードがはられると、外壁材のサイディング工事が進んでいきます。

穴ありのタイプがあります。これは、小屋裏の換気をするための穴です。このボードがはられると、外壁材のサイディング工事が進んでいきます。

基礎立ち上がりと建物の間に土台の水切りを。基礎の上に乗っている土台に水がまわらないように断ち切っています。土台は名前の通り、柱が組まれている建物の土台です。水は腐りの原因となるので、対策は必須です!!

基礎立ち上がりと建物の間に土台の水切りを。基礎の上に乗っている土台に水がまわらないように断ち切っています。土台は名前の通り、柱が組まれている建物の土台です。水は腐りの原因となるので、対策は必須です!!

水切りの上に『スターター』というサイディングを留める金具をつけ、

水切りの上に『スターター』というサイディングを留める金具をつけ、

コーナー用のサイディングからはっていきます。

コーナー用のサイディングからはっていきます。

シルバーの金具は”ハットジョイナー”

シルバーの金具は”ハットジョイナー”

サイディングの継ぎ目にいれる金具です。一定の目地幅をつくり、きれいな仕上がりに(^^)/

サイディングの継ぎ目にいれる金具です。一定の目地幅をつくり、きれいな仕上がりに(^^)/

サイディングを固定する、通気金具。

サイディングを固定する、通気金具。

外壁材と躯体に隙間をつくり、サイディングを固定します。この隙間は空気の通り道となり、湿気を逃がし、結露を防ぎます。

外壁材と躯体に隙間をつくり、サイディングを固定します。この隙間は空気の通り道となり、湿気を逃がし、結露を防ぎます。

こちらのサイディングはニチハさん『モエンエクセラード Fuge サンドMGホワイトE』ほぼ暗号ですね(;^_^A やさしい色合いのベージュのグラデーションのタイル柄。

こちらのサイディングはニチハさん『モエンエクセラード Fuge サンドMGホワイトE』ほぼ暗号ですね(;^_^A やさしい色合いのベージュのグラデーションのタイル柄。

通常のサイディングよりも厚みのある18㎜。その厚みを活かした凸凹のあるデザインで、立体感、重厚感のある外観になります。

通常のサイディングよりも厚みのある18㎜。その厚みを活かした凸凹のあるデザインで、立体感、重厚感のある外観になります。

外観が一足先に仕上がってきます。お楽しみに~(^^)/

外観が一足先に仕上がってきます。お楽しみに~(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

清水町K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水町K様邸、新築工事の様子を紹介します。

壁に湿気は通すけど、水は通さない”透湿防水シート”がはられました。

壁に湿気は通すけど、水は通さない”透湿防水シート”がはられました。

室内で発生した湿気を外に逃がす透湿性で壁内の結露を防ぎ、外壁側からの雨水の侵入があった場合、室内に水の侵入を防ぐ防水性を持っているシートです。

室内で発生した湿気を外に逃がす透湿性で壁内の結露を防ぎ、外壁側からの雨水の侵入があった場合、室内に水の侵入を防ぐ防水性を持っているシートです。

屋根をガルバリウム鋼板の縦葺き(たてぶき)で仕上げます。

屋根をガルバリウム鋼板の縦葺き(たてぶき)で仕上げます。

縦葺きは、雨水がスムーズに流れるので雨漏りのリスクが軽減されます。

縦葺きは、雨水がスムーズに流れるので雨漏りのリスクが軽減されます。

ガルバリウム鋼板は、屋根材として非常に軽量です。屋根が軽いと建物の耐震性が上がります。人も頭に重たい物を乗せるとふらつくのと同じです。

ガルバリウム鋼板は、屋根材として非常に軽量です。屋根が軽いと建物の耐震性が上がります。人も頭に重たい物を乗せるとふらつくのと同じです。

太陽光パネルを乗せるとさらに重たくなるので、屋根材は軽い方が安心です(^^)

太陽光パネルを乗せるとさらに重たくなるので、屋根材は軽い方が安心です(^^)

最近は、こちらの制震装置を付ける方が多くなりました。木造用建物用制震ダンパー”ダイナコンティ”

最近は、こちらの制震装置を付ける方が多くなりました。木造用建物用制震ダンパー”ダイナコンティ”

円柱状のダンパー部分が、建物の揺れとは反対方向に動き、揺れにブレーキをかけます。早い揺れをゆっくりに、大きい揺れを小さく。

円柱状のダンパー部分が、建物の揺れとは反対方向に動き、揺れにブレーキをかけます。早い揺れをゆっくりに、大きい揺れを小さく。

建物に伝わる地震のエネルギーが約20%~40%軽減されます。

建物に伝わる地震のエネルギーが約20%~40%軽減されます。

天井の隅に斜めに掛かっているのは、火打ち梁(ひうちばり)。地震や台風時の水平力による変形を防ぎます。

天井の隅に斜めに掛かっているのは、火打ち梁(ひうちばり)。地震や台風時の水平力による変形を防ぎます。

柱や筋交いが

柱や筋交いが

金物で固定され

金物で固定され

特定の柱は、ホールダウン金物で固定されました。

特定の柱は、ホールダウン金物で固定されました。

基礎から登場していた、柱が土台から抜けるのを防ぐホールダウン金物の完成形です。

基礎から登場していた、柱が土台から抜けるのを防ぐホールダウン金物の完成形です。

ホールダウン金物は上にも潜んでいます。

ホールダウン金物は上にも潜んでいます。

柱が梁からも抜けないよう補強します(^^)

柱が梁からも抜けないよう補強します(^^)

床下の排水管が床上に顔を出し

床下の排水管が床上に顔を出し

1階天井にも固定されました。

1階天井にも固定されました。

上棟後すぐに始まる電気配線工事。天井にコンセントやスイッチが付く近くの場所まで配線しておきます。

上棟後すぐに始まる電気配線工事。天井にコンセントやスイッチが付く近くの場所まで配線しておきます。

スイッチやコンセントの付く位置に黒いボックスを付けます。あくまで仮の位置。この後、お施主さまに現場にて打合せを行い、コンセントやスイッチの位置を確定していきます。現場で実際確認すると「おや?!」っと気づく事があると思います。そんな時は、遠慮せず経験豊富な職人さんたちに、ご相談ください(^^)/

スイッチやコンセントの付く位置に黒いボックスを付けます。あくまで仮の位置。この後、お施主さまに現場にて打合せを行い、コンセントやスイッチの位置を確定していきます。現場で実際確認すると「おや?!」っと気づく事があると思います。そんな時は、遠慮せず経験豊富な職人さんたちに、ご相談ください(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

清水町K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水町K様邸、新築工事の様子を紹介します。

窓、装着完了(^^)/窓は、壁に穴を開けて取り付けます。

窓、装着完了(^^)/窓は、壁に穴を開けて取り付けます。

雨水が侵入しやすい場所のため、窓の下に窓用水切りシートを

雨水が侵入しやすい場所のため、窓の下に窓用水切りシートを

挟み込むような形で取り付けます。

挟み込むような形で取り付けます。

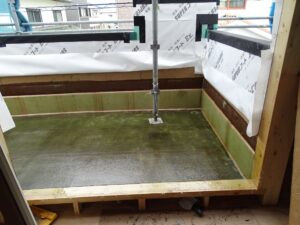

バルコニーも水対策の準備が始まりました。

バルコニーも水対策の準備が始まりました。

立ち上がりの白い板はケイ酸カルシウム板、

立ち上がりの白い板はケイ酸カルシウム板、

不燃ボードで湿気に強いです。

不燃ボードで湿気に強いです。

周辺で起きた火災によって延焼の可能性のあるバルコニーは、屋根と同等の耐火性能が必要のため、

周辺で起きた火災によって延焼の可能性のあるバルコニーは、屋根と同等の耐火性能が必要のため、

不燃材のケイ酸カルシウム板で延焼を防ぎます。

不燃材のケイ酸カルシウム板で延焼を防ぎます。

床は雨水が室内に入らないように

床は雨水が室内に入らないように

モルタルで勾配を付けます。見た目には分かりませんが、建物側から外側へ、さらに左右に傾斜が付いています。防水工事はこれからです。

モルタルで勾配を付けます。見た目には分かりませんが、建物側から外側へ、さらに左右に傾斜が付いています。防水工事はこれからです。

1階床に

1階床に

発泡スチロールのような

発泡スチロールのような

押出法ポリスチレンフォームという種類の

押出法ポリスチレンフォームという種類の 湿気に強い断熱材を入れ

湿気に強い断熱材を入れ

その上に床板をはります。

その上に床板をはります。

2階は壁に付いている少し細い柱、間柱(まばしら)や

2階は壁に付いている少し細い柱、間柱(まばしら)や

斜めにかかっている、筋交い(すじかい)が組まれています。筋交いは台風や地震の際、水平力に抵抗する大事な壁に付けられます。

斜めにかかっている、筋交い(すじかい)が組まれています。筋交いは台風や地震の際、水平力に抵抗する大事な壁に付けられます。

とても大事な部材なので、加工は厳禁!!欠き込みをしてしまうと、水平力に抵抗する事ができなくなります。そこで、壁の下地である間柱に欠き込みをして、筋交いを組みます。

とても大事な部材なので、加工は厳禁!!欠き込みをしてしまうと、水平力に抵抗する事ができなくなります。そこで、壁の下地である間柱に欠き込みをして、筋交いを組みます。

こちらは、

こちらは、

小屋裏収納があります(^^)/

小屋裏収納があります(^^)/

秘密基地的な場所に上ると、にんまりしてしまうのは年をとっても同じですね(´∀`*)ウフフ

秘密基地的な場所に上ると、にんまりしてしまうのは年をとっても同じですね(´∀`*)ウフフ

という事で

どうぞご安全に。

清水町K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水町K様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟から2日後。

上棟から2日後。

壁に構造用ハイベストウッドがはられました。これは、土台、柱、横架材を構造用ハイベストウッドで一体化し、建物全体を1つの箱に。

壁に構造用ハイベストウッドがはられました。これは、土台、柱、横架材を構造用ハイベストウッドで一体化し、建物全体を1つの箱に。

壁面全体で地震力・風圧力を受け止め、力を分散するので一部に負担がかかりにくくなります。

壁面全体で地震力・風圧力を受け止め、力を分散するので一部に負担がかかりにくくなります。

サッシ枠が準備されています。上棟直後は、構造がむき出しの状態のため、外まわりの工事を優先に進めていきます。という訳で”窓”は比較的早く設置されます(^^)/

サッシ枠が準備されています。上棟直後は、構造がむき出しの状態のため、外まわりの工事を優先に進めていきます。という訳で”窓”は比較的早く設置されます(^^)/

上棟直後のこちらの姿が見られるのは、上棟工事の日だけです!上棟工事は平日に行うのでなかなか都合を合わせるのは難しいかもしれませんが、お施主様はご覧頂けると記念になると思います(*^^*)

上棟直後のこちらの姿が見られるのは、上棟工事の日だけです!上棟工事は平日に行うのでなかなか都合を合わせるのは難しいかもしれませんが、お施主様はご覧頂けると記念になると思います(*^^*)

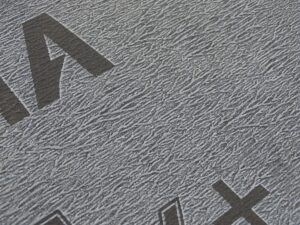

屋根に改質アスファルトルーフィング。屋根用の防水シートです。

屋根に改質アスファルトルーフィング。屋根用の防水シートです。

表面は凸凹のガサガサ

表面は凸凹のガサガサ

裏面は不織布で覆われています。

裏面は不織布で覆われています。

屋根の仕上げ材のわずかな隙間から侵入してきた雨水から、建物を守っています。

屋根の仕上げ材のわずかな隙間から侵入してきた雨水から、建物を守っています。

室内にもサッシ枠。

室内にもサッシ枠。

そして窓を支える木材が組まれました。

そして窓を支える木材が組まれました。

窓を下から支える

窓を下から支える

窓台。木材に『まとた』の記号、

窓台。木材に『まとた』の記号、

上から支える木材は窓まぐさ。『まくさ』の記号。どちらも窓を支える木材ですが、いちいち名前が違うんです!同じでいいじゃんと思うんですけどね…(;^ω^)

上から支える木材は窓まぐさ。『まくさ』の記号。どちらも窓を支える木材ですが、いちいち名前が違うんです!同じでいいじゃんと思うんですけどね…(;^ω^)

構造用ハイベストウッドがはり進むと、窓を取り付ける準備が進みます!

構造用ハイベストウッドがはり進むと、窓を取り付ける準備が進みます!

という事で

どうぞご安全に。

清水町K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水町K様邸、新築工事の様子を紹介します。 上棟に向けて工事が始まりました(^^)/

上棟に向けて工事が始まりました(^^)/

1階管柱をたてます。管柱は各階に立つ柱で

1階管柱をたてます。管柱は各階に立つ柱で

2階床を支えます。

2階床を支えます。

管柱が立つと梁や桁、2階床の高さで建物を囲っている胴差(どうさし)の

管柱が立つと梁や桁、2階床の高さで建物を囲っている胴差(どうさし)の

凹と柱の凸を合わせ、管柱と横架材を組んでいきますよ(^^)/

凹と柱の凸を合わせ、管柱と横架材を組んでいきますよ(^^)/

奥の空間に

奥の空間に

横架材が

横架材が

組まれ

組まれ

2階床下地が組まれると

2階床下地が組まれると 次は、梁が地震や台風時に脱落するのを防ぐ羽子板金物で固定してきます。

次は、梁が地震や台風時に脱落するのを防ぐ羽子板金物で固定してきます。

今にも雨が降りそうな、どんよりした天気ですが、何とか持ちこたえてくれています。

今にも雨が降りそうな、どんよりした天気ですが、何とか持ちこたえてくれています。

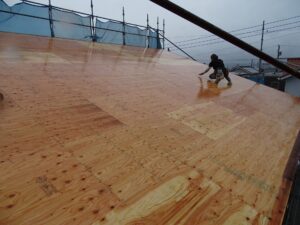

2階床板がはられ

2階床板がはられ

2階の管柱に取り掛かっています。

2階の管柱に取り掛かっています。

その頃

その頃

次の木材の搬入をしています。上棟工事は大量の木材を使いますが、すべての木材を置く事ができる現場はなかなかありません。大工さんの進み具合を見ながら、連絡を取り合いタイミングを見計らって運んでくれます。

次の木材の搬入をしています。上棟工事は大量の木材を使いますが、すべての木材を置く事ができる現場はなかなかありません。大工さんの進み具合を見ながら、連絡を取り合いタイミングを見計らって運んでくれます。

2階フォルムが見えてきました(^^)/

2階フォルムが見えてきました(^^)/

2階も1階と同じように羽子板金物で固定

2階も1階と同じように羽子板金物で固定

梁の継手は短冊金物で

梁の継手は短冊金物で

補強!!

補強!!

小屋裏収納の床板が

小屋裏収納の床板が

、

、

はられ

はられ

工事は、屋根の骨組を組む最後の工程に!

工事は、屋根の骨組を組む最後の工程に!

完成(^^)/

完成(^^)/

大工さんの片付けが終わる頃、かなりの勢いで雨が降ってきました。

大工さんの片付けが終わる頃、かなりの勢いで雨が降ってきました。

工事は、もうひと頑張りです!板金屋さん到着。

工事は、もうひと頑張りです!板金屋さん到着。

屋根を確認し

屋根を確認し

屋根用の防水シート、アスファルトルーフィングの採寸中です。

屋根用の防水シート、アスファルトルーフィングの採寸中です。

屋根は、雨・風・日射を防ぐ為、建物の最上部にあり遮る物は何もありません。ですから、上棟後すぐに屋根の防水工事が始まります。

屋根は、雨・風・日射を防ぐ為、建物の最上部にあり遮る物は何もありません。ですから、上棟後すぐに屋根の防水工事が始まります。

最後の最後に本降りの雨が降ってきましたが、K様邸無事上棟です。おめでとうございます!

そして、雨が本降りになる前にしっかり仕上げてくれた現場のみなさん、ありがとうございました<m(__)m>

K様邸、

大工工事が進んでいきます。

という事で

どうぞご安全に。

清水町K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水町K様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎工事が終わり、大工工事へ移ってきました(^^)/

基礎工事が終わり、大工工事へ移ってきました(^^)/

この木材は、基礎立ち上がりの上に据え付ける”土台”です。

この木材は、基礎立ち上がりの上に据え付ける”土台”です。

立ち上がりには、基礎と土台を固定するアンカーボルトが埋められています。

立ち上がりには、基礎と土台を固定するアンカーボルトが埋められています。

大工さんは固定する位置に土台を持っていき、

大工さんは固定する位置に土台を持っていき、

土台とアンカーボルトを合わせ、印をつけます。

土台とアンカーボルトを合わせ、印をつけます。

印した位置にドリルで

印した位置にドリルで

穴をあけます。

穴をあけます。

この時、ひのきのい~ぃ香りが漂ってきます(*^^*)土台はその名の通り、建物の土台で柱が組まれる部材。乾燥性、湿気に強いひのきは耐朽性に優れ、しかも、香り成分は防虫性を持っています!

この時、ひのきのい~ぃ香りが漂ってきます(*^^*)土台はその名の通り、建物の土台で柱が組まれる部材。乾燥性、湿気に強いひのきは耐朽性に優れ、しかも、香り成分は防虫性を持っています!

土台の継手。これは

土台の継手。これは

蟻継手(ありつぎて)。

蟻継手(ありつぎて)。

腰掛け鎌継ぎ手。どちらも複雑な加工がされています。木材は工場で加工され現場に搬入されます。アンカーボルトの穴の方がよっぽど簡単な加工だと思うのですが、図面通り一寸の狂いなく工事できる訳ではないので、現場合わせの加工もまだまだあります。

腰掛け鎌継ぎ手。どちらも複雑な加工がされています。木材は工場で加工され現場に搬入されます。アンカーボルトの穴の方がよっぽど簡単な加工だと思うのですが、図面通り一寸の狂いなく工事できる訳ではないので、現場合わせの加工もまだまだあります。

アンカーボルトの穴が空けられた土台は、

アンカーボルトの穴が空けられた土台は、

固定する場所に置きます。大工さんは土台位置を確認する事も迷う事もなく、一直線に所定箇所に置いていますが、何故土台の位置が分かるのでしょうか?!基礎には何の印も付いてません!!

固定する場所に置きます。大工さんは土台位置を確認する事も迷う事もなく、一直線に所定箇所に置いていますが、何故土台の位置が分かるのでしょうか?!基礎には何の印も付いてません!!

それは、大工さんの頭の中に図面が入っているからだそうです。「慣れだよ~」ですって!!

それは、大工さんの頭の中に図面が入っているからだそうです。「慣れだよ~」ですって!!

基礎立ち上がりにひかれている基準線。この線に沿って

基礎立ち上がりにひかれている基準線。この線に沿って

基礎パッキンを敷きます。そもそもコンクリートは水分を帯びやすい性質を持っています。その水分が土台に浸透するのを防ぐ為、基礎パッキンでコンクリートと土台を断ち切っています。

基礎パッキンを敷きます。そもそもコンクリートは水分を帯びやすい性質を持っています。その水分が土台に浸透するのを防ぐ為、基礎パッキンでコンクリートと土台を断ち切っています。

さらに、基礎パッキンは床下を換気する為の通気層にもなっています。

さらに、基礎パッキンは床下を換気する為の通気層にもなっています。

こちらは、気密タイプの基礎パッキン。穴が開いていません。

こちらは、気密タイプの基礎パッキン。穴が開いていません。

土間や浴室など床に断熱材を敷く事が出来ない場所は、床下まで室内と考える基礎断熱とします。通気層があるといつでも窓が開いている状態となり、基礎断熱の意味がなくなってしまいます。

土間や浴室など床に断熱材を敷く事が出来ない場所は、床下まで室内と考える基礎断熱とします。通気層があるといつでも窓が開いている状態となり、基礎断熱の意味がなくなってしまいます。

継手と継手を合わせて

継手と継手を合わせて

木槌で叩きます。機械でカットされているので

木槌で叩きます。機械でカットされているので

ピッタリです(^^)/

ピッタリです(^^)/

基準線通り!!

基準線通り!!

基礎立ち上がりの上に乗らない”大引き(おおびき)”は

基礎立ち上がりの上に乗らない”大引き(おおびき)”は

”床束(ゆかつか)”で支えます。

”床束(ゆかつか)”で支えます。

アンカーボルトを固定し

アンカーボルトを固定し

土台完成(^^)/

土台完成(^^)/

足場もかかり

足場もかかり

上棟工事に使う木材も一部搬入完了(^^)/

上棟工事に使う木材も一部搬入完了(^^)/

上棟に向けての準備が整いました!

残すは、天候のみ!!

という事で

どうぞご安全に。

清水町K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水町K様邸、新築工事の様子を紹介します。

床下に給排水管が設置され

床下に給排水管が設置され

室内と室外の配管が接続されました。

室内と室外の配管が接続されました。

排水管の隣にあるのは

排水管の隣にあるのは

汚水マス。合流部や湾曲部など詰まりやすい場所に設置し、定期点検やトラブル発生時に土を掘り返さなくてもメンテナンスできるようにしてあります。

汚水マス。合流部や湾曲部など詰まりやすい場所に設置し、定期点検やトラブル発生時に土を掘り返さなくてもメンテナンスできるようにしてあります。

こちらは、雨水マス。雨水を側溝へ導きます。

こちらは、雨水マス。雨水を側溝へ導きます。

黒い管は、水道管。水道管とつながっている

黒い管は、水道管。水道管とつながっている

白い筒状のヘッダー。ヘッダーから青い管の給水管が接続され

白い筒状のヘッダー。ヘッダーから青い管の給水管が接続され 各水栓へ水が運ばれます。

各水栓へ水が運ばれます。

オレンジの管は、お湯を運びます。

オレンジの管は、お湯を運びます。

お湯はエコキュートで作られるので、エコキュート設置場所へと配管します。

お湯はエコキュートで作られるので、エコキュート設置場所へと配管します。

水やお湯を運ぶ管は、2重構造になっています。白い管は架橋ポリエチレン管。ポリエチレンは、いわゆるプラスチック。

水やお湯を運ぶ管は、2重構造になっています。白い管は架橋ポリエチレン管。ポリエチレンは、いわゆるプラスチック。

橋が架かっているように構成されているポリエチレンなので架橋ポリエチレン管なんだそうです。青色やピンク、オレンジの管は、架橋ポリエチレン管を保護するカバーです。

橋が架かっているように構成されているポリエチレンなので架橋ポリエチレン管なんだそうです。青色やピンク、オレンジの管は、架橋ポリエチレン管を保護するカバーです。

玄関土間にコンクリートを打つための準備が始まりました。

玄関土間にコンクリートを打つための準備が始まりました。

基礎立ち上がりに沿って、断熱材を入れます。

基礎立ち上がりに沿って、断熱材を入れます。

玄関土間は、床に断熱材を入れる事ができないので基礎で断熱します。

玄関土間は、床に断熱材を入れる事ができないので基礎で断熱します。

土間に必要なコンクリート厚さを確保し、土を入れます。

土間に必要なコンクリート厚さを確保し、土を入れます。

エコキュート土台

エコキュート土台

掃出し窓のステップには鉄筋を入れ、型枠が組まれました。

掃出し窓のステップには鉄筋を入れ、型枠が組まれました。

土間コンクリート

土間コンクリート

掃出し窓のステップ

掃出し窓のステップ

勝手口

勝手口

エコキュート土台と打設完了(^^)/養生期間を置き

エコキュート土台と打設完了(^^)/養生期間を置き

型枠がとれ

型枠がとれ

基礎完成です(^^)/

基礎完成です(^^)/

これから基礎立ち上がりに、基礎と建物の仲介役となる土台を据え付けます。

これから基礎立ち上がりに、基礎と建物の仲介役となる土台を据え付けます。

工事は、基礎工事から大工工事に移っていきます。

という事で

どうぞご安全に。

清水町K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水町K様邸、新築工事の様子を紹介します。

ベースコンクリートが打設され

ベースコンクリートが打設され

立ち上がりコンクリート打設に向け、準備が始まりました。基準となる線の垂直を出し

立ち上がりコンクリート打設に向け、準備が始まりました。基準となる線の垂直を出し

その線を基準に立ち上がり枠設置の線が引かれます。

その線を基準に立ち上がり枠設置の線が引かれます。

”HD”は、ホールダウン金物の印です。

”HD”は、ホールダウン金物の印です。

ホールダウン金物は、柱が土台から抜けるのを防ぐ補強金物。地震や台風時の引っ張りの力に抵抗する為

ホールダウン金物は、柱が土台から抜けるのを防ぐ補強金物。地震や台風時の引っ張りの力に抵抗する為

下側は傘の柄のようにクネっとしています。

下側は傘の柄のようにクネっとしています。

鉄筋についているオレンジの棒は、レベルポインター。

鉄筋についているオレンジの棒は、レベルポインター。

立ち上がりコンクリートを水平にするための物です。

立ち上がりコンクリートを水平にするための物です。

レベルポインターはネジのように溝があり、高さを測りながら調節できるようになっています。

レベルポインターはネジのように溝があり、高さを測りながら調節できるようになっています。

高さ調節が済んだよって印で、てっぺんが赤く塗られています。このてっぺんが見えるようにコンクリートを打設すると、一定の高さに仕上がります。

高さ調節が済んだよって印で、てっぺんが赤く塗られています。このてっぺんが見えるようにコンクリートを打設すると、一定の高さに仕上がります。

茶色い筒は、

茶色い筒は、

室外と室内の給排水管をつなぐ穴を確保するスリーブです。

室外と室内の給排水管をつなぐ穴を確保するスリーブです。

準備が整い

準備が整い

立ち上がり枠を設置し

立ち上がり枠を設置し

コンクリート打設(^^)/

コンクリート打設(^^)/

この時突然現れるのは、”アンカーボルト”。土台と基礎をつなぐボルトです。

この時突然現れるのは、”アンカーボルト”。土台と基礎をつなぐボルトです。

アンカーボルトは、コンクリート打設しながら埋め込まれるので、いきなりお出ましです(^^)/

アンカーボルトは、コンクリート打設しながら埋め込まれるので、いきなりお出ましです(^^)/

レベルポインターのテッペン、赤い印の高さでしっかり打設されています!

レベルポインターのテッペン、赤い印の高さでしっかり打設されています!

基礎型枠が外されスッキリしました!!

基礎型枠が外されスッキリしました!!

スリーブで確保した給排水管を通す穴。

スリーブで確保した給排水管を通す穴。

立ち上がりの上に”土台”という柱を組む木材を据え付けて、建物が建築されます。

立ち上がりの上に”土台”という柱を組む木材を据え付けて、建物が建築されます。

基礎立ち上がりの空間は、床下になります。建物が建築された後、床下の点検やトラブル発生時は、這って移動することになります。

基礎立ち上がりの空間は、床下になります。建物が建築された後、床下の点検やトラブル発生時は、這って移動することになります。

なので、土間以外

なので、土間以外

基礎はすべてつながっているんですよ(^^)お施主様は歩いてみると迷路みたいで楽しいかも?!このタイミングでしか床下を歩く事ができないので期間限定のお楽しみです。

基礎はすべてつながっているんですよ(^^)お施主様は歩いてみると迷路みたいで楽しいかも?!このタイミングでしか床下を歩く事ができないので期間限定のお楽しみです。

基礎工事、大詰めになってきました!

という事で

どうぞご安全に。

清水町K様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

清水町K様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎工事スタートしました(^^)/

基礎工事スタートしました(^^)/

基礎の底となる深さまで土を掘り

基礎の底となる深さまで土を掘り  基礎全体に砕いた石”砕石(さいせき)”を敷き

基礎全体に砕いた石”砕石(さいせき)”を敷き

転圧機で締め固めます。(参考写真。過去の現場写真です<m(__)m>)

転圧機で締め固めます。(参考写真。過去の現場写真です<m(__)m>)

そして、建物が建つまわりに捨てコンクリートを打ちます。捨てコンクリートは

そして、建物が建つまわりに捨てコンクリートを打ちます。捨てコンクリートは

建物を形作る型枠の土台となり、基準線を印す下地となります。構造に直接関係ないので、強度は必要としませんが、基礎工事をする上では大事な役割を果たしています。

建物を形作る型枠の土台となり、基準線を印す下地となります。構造に直接関係ないので、強度は必要としませんが、基礎工事をする上では大事な役割を果たしています。

これから打つコンクリートの圧力に負けないよう、単管パイプと支柱で型枠を支えます。

これから打つコンクリートの圧力に負けないよう、単管パイプと支柱で型枠を支えます。

全体にビニールシートが。

全体にビニールシートが。

これは、地盤面から上がってくる湿気を

これは、地盤面から上がってくる湿気を

床下に伝わらせるのを防ぐ防湿シートです。

床下に伝わらせるのを防ぐ防湿シートです。

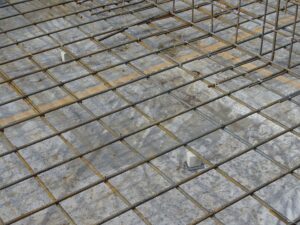

鉄筋が準備され

鉄筋が準備され 配筋工事、始まりました。

配筋工事、始まりました。

鉄筋を束ねる結束線を

鉄筋を束ねる結束線を

”ハッカー”という工具で

”ハッカー”という工具で

クルクルっとすると

クルクルっとすると

あっという間にこの通り(^^)/

あっという間にこの通り(^^)/

鉄筋の間に挟まっているのは、スペーサーブロックです。鉄筋を覆うコンクリートの厚さを確保するものです。

鉄筋の間に挟まっているのは、スペーサーブロックです。鉄筋を覆うコンクリートの厚さを確保するものです。

鉄筋を覆うコンクリートの厚みをかぶり厚と言います。このかぶり厚は、コンクリートと鉄筋の強度を保つために必要な厚さになります。

鉄筋を覆うコンクリートの厚みをかぶり厚と言います。このかぶり厚は、コンクリートと鉄筋の強度を保つために必要な厚さになります。

鉄筋が組み終わると

鉄筋が組み終わると

鉄筋の太さ、間隔

鉄筋の太さ、間隔

立ち上がりの高さなど、正しく組まれているか検査をします。その後

立ち上がりの高さなど、正しく組まれているか検査をします。その後

ベースコンクリート打設(^^)

ベースコンクリート打設(^^)

打設後、ある程度時間をおいて”押さえ”という工程を踏みます。

打設後、ある程度時間をおいて”押さえ”という工程を踏みます。

跡が付かないように座布団を敷いて

跡が付かないように座布団を敷いて

金ゴテで

金ゴテで

”押さえ”ます。これは、コンクリート表面を平たんに整えるだけでなく、緻密な表面に仕上げる事でコンクリートを強化しています。

”押さえ”ます。これは、コンクリート表面を平たんに整えるだけでなく、緻密な表面に仕上げる事でコンクリートを強化しています。

養生期間を置き、立ち上がりコンクリート打設の準備に入ります。

という事で

どうぞご安全に。