沼津市A様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市A様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟に向けての工事が始まりました(^^)/

上棟に向けての工事が始まりました(^^)/

まず、土台に柱を組みます。この柱は管柱(くだばしら)といって上にかかる荷重を支えます。A様邸は最近注目されている『平屋』。管柱は、屋根を支え荷重を基礎に伝えます。

まず、土台に柱を組みます。この柱は管柱(くだばしら)といって上にかかる荷重を支えます。A様邸は最近注目されている『平屋』。管柱は、屋根を支え荷重を基礎に伝えます。 柱が組み終わると、梁や桁などの横に組む木材、横架材(おうかざい)を柱に組みます。横架材に開けられている穴と

柱が組み終わると、梁や桁などの横に組む木材、横架材(おうかざい)を柱に組みます。横架材に開けられている穴と

柱を合わせ

柱を合わせ

木槌で叩き

木槌で叩き

組み進めると

組み進めると

四角いフォルムが見えてきました(^^)/

四角いフォルムが見えてきました(^^)/

上棟で大活躍するクレーン車。木材を吊って、大工さんが合図を出している場所へ運びます。重たい木材を吊っているクレーン車の足元は

上棟で大活躍するクレーン車。木材を吊って、大工さんが合図を出している場所へ運びます。重たい木材を吊っているクレーン車の足元は

宙に浮いています(^^)/

宙に浮いています(^^)/

荷重がタイヤにかかりパンクしてしまったり、重心が取れず不安定な状態となり、クレーン車の転倒を防止する為に

荷重がタイヤにかかりパンクしてしまったり、重心が取れず不安定な状態となり、クレーン車の転倒を防止する為に

車体を安定させ、支える

車体を安定させ、支える

”アウトリガー”が内蔵されています。アウトリガーが出現する姿は、アニメに出てくるような変形ロボットのようなカッコよさがあります(^^)/動画を取りたくてもタイミングがなかなか合わず、いまだ叶わず。。。

”アウトリガー”が内蔵されています。アウトリガーが出現する姿は、アニメに出てくるような変形ロボットのようなカッコよさがあります(^^)/動画を取りたくてもタイミングがなかなか合わず、いまだ叶わず。。。

だいぶ、たくましくなってきました!

だいぶ、たくましくなってきました!

梁や桁が柱から抜けるのを防ぐ金物、

梁や桁が柱から抜けるのを防ぐ金物、

羽子板金物で

羽子板金物で

梁と柱を固定します。

梁と柱を固定します。

斜めに掛かっている木材は、仮筋交い(かりすじかい)。柱の垂直をはかり、傾かないよう固定しています。あくまでも仮に固定しているので、工事が進み必要なくなると外します。

斜めに掛かっている木材は、仮筋交い(かりすじかい)。柱の垂直をはかり、傾かないよう固定しています。あくまでも仮に固定しているので、工事が進み必要なくなると外します。

1階天井に短い柱、

1階天井に短い柱、

屋根を支える小屋束(こやつか)を組みます。

屋根を支える小屋束(こやつか)を組みます。

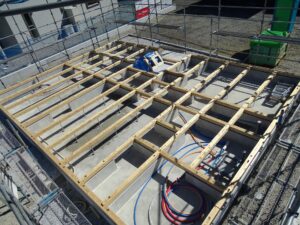

屋根の下地を支える垂木(たるき)、

屋根の下地を支える垂木(たるき)、

垂木を受ける母屋(もや)、母屋(もや)は小屋束と固定されます。これらの屋根を支える為に設けた骨組みを、小屋組みと言います。

垂木を受ける母屋(もや)、母屋(もや)は小屋束と固定されます。これらの屋根を支える為に設けた骨組みを、小屋組みと言います。

全体のフォルムが見て取れます(^^)/一番高い木材の棟木(むなぎ)まで組み上がると、上棟です!

全体のフォルムが見て取れます(^^)/一番高い木材の棟木(むなぎ)まで組み上がると、上棟です!

平屋という事もあり、いつもより早めの上棟。大工さん、もうひと踏ん張り!もう少し工事を進めます。

という事で

どうぞご安全に。

沼津市A様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市A様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎立ち上がりに、基礎パッキンを固定した後

基礎立ち上がりに、基礎パッキンを固定した後

土台を設置していきます。土台のつなぎ目は複雑な形に加工されています。

土台を設置していきます。土台のつなぎ目は複雑な形に加工されています。

こちらは、アリ仕口。

こちらは、アリ仕口。

仕口は、部材を角度を付けて接合する時の接合部分。土台と土台が垂直に交わる所に使われています。

仕口は、部材を角度を付けて接合する時の接合部分。土台と土台が垂直に交わる所に使われています。

こちらは、鎌継手。土台1本では長さが足りない時に、他の木材をつなぎ合わせて長さを足します。その時のつなぎ目が継手です。

こちらは、鎌継手。土台1本では長さが足りない時に、他の木材をつなぎ合わせて長さを足します。その時のつなぎ目が継手です。

鎌継手を

鎌継手を

木槌でコンコン。繋ぎます。

木槌でコンコン。繋ぎます。

アリ仕口で組まれた土台。土台に開いている穴に、柱を組んでいきます。

アリ仕口で組まれた土台。土台に開いている穴に、柱を組んでいきます。

土台にふられている記号、番号。図面通りに組み上げるための物。この土台の位置は「い」の「1番」。昔は、「い」の「1番」の柱から組み上げていきました。その事から「真っ先に」という意味で「いの1番」という言葉が使われています。今は、「い」の「1番」から柱を組んでいくという事はなくなってしまいましたけどね(;^_^A

土台にふられている記号、番号。図面通りに組み上げるための物。この土台の位置は「い」の「1番」。昔は、「い」の「1番」の柱から組み上げていきました。その事から「真っ先に」という意味で「いの1番」という言葉が使われています。今は、「い」の「1番」から柱を組んでいくという事はなくなってしまいましたけどね(;^_^A

土台と基礎をアンカーボルトでガッチリ固定!

土台と基礎をアンカーボルトでガッチリ固定!

土台が組まれました(^^)/

土台が組まれました(^^)/

基礎立ち上がりに固定されていない木材、”大引き(おおびき)”は

基礎立ち上がりに固定されていない木材、”大引き(おおびき)”は

大引きに固定されている短い柱、床束(ゆかつか)が

大引きに固定されている短い柱、床束(ゆかつか)が

大引きや床を支えます。

大引きや床を支えます。

床下の通気層になる基礎パッキンなのに

床下の通気層になる基礎パッキンなのに

外側には防水テープが。。。工事序盤はこの通気層の穴から雨が入ってきてしまいます。床下への雨の侵入を防ぐ為、土台の水対策が完了するまで、仮の防水対策です。

外側には防水テープが。。。工事序盤はこの通気層の穴から雨が入ってきてしまいます。床下への雨の侵入を防ぐ為、土台の水対策が完了するまで、仮の防水対策です。

足場がかけられ

足場がかけられ

上棟工事の最初に使う木材が搬入されています。

上棟工事の最初に使う木材が搬入されています。

いよいよ上棟です(^^)/

いよいよ上棟です(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

沼津市A様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市A様邸、新築工事の様子を紹介します。

玄関土間、

玄関土間、

掃出し窓のステップの型枠が取れました。基礎工事終了です(^^)/

掃出し窓のステップの型枠が取れました。基礎工事終了です(^^)/

そして、大工工事へ移ってきました。土台を設置していきます。

そして、大工工事へ移ってきました。土台を設置していきます。

土台は基礎立ち上がりの上に設置され、基礎から出ているアンカーボルトで緊結します。この土台に柱を組み、柱に梁を掛け組み上げる木造住宅。建物を支える基礎と、建物本体をつなぐ土台は、基礎と骨組みをつなぐ架け橋となります。

土台は基礎立ち上がりの上に設置され、基礎から出ているアンカーボルトで緊結します。この土台に柱を組み、柱に梁を掛け組み上げる木造住宅。建物を支える基礎と、建物本体をつなぐ土台は、基礎と骨組みをつなぐ架け橋となります。

土台設置する前に、アンカーボルトの位置を

土台設置する前に、アンカーボルトの位置を

土台に

土台に

印します。

印します。

この位置に

この位置に

ドリルで

ドリルで

穴を開けます。この時、ヒノキのいい香りが漂っています(*^^*)

穴を開けます。この時、ヒノキのいい香りが漂っています(*^^*)

穴を開けると

穴を開けると

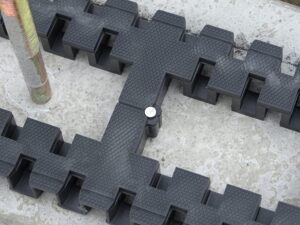

基礎立ち上がりに基礎パッキンを敷きます。コンクリートは湿気を帯びやすい性質。コンクリートの水分を土台が吸収しないよう基礎パッキンを挟みます。

基礎立ち上がりに基礎パッキンを敷きます。コンクリートは湿気を帯びやすい性質。コンクリートの水分を土台が吸収しないよう基礎パッキンを挟みます。

さらに、基礎パッキンの穴が、床下の通気層になっています。

さらに、基礎パッキンの穴が、床下の通気層になっています。

こちらは、穴がない気密タイプのパッキン。床に断熱材を入れる事ができない浴室や、玄関土間は床下まで室内とする、基礎断熱をしています。

こちらは、穴がない気密タイプのパッキン。床に断熱材を入れる事ができない浴室や、玄関土間は床下まで室内とする、基礎断熱をしています。

通気層があると常に窓を開けているの同じなので、気密性が悪く断熱性能が発揮されません。なので、穴がない気密パッキンを使います。

通気層があると常に窓を開けているの同じなので、気密性が悪く断熱性能が発揮されません。なので、穴がない気密パッキンを使います。

基礎パッキンを、釘で固定。コンクリート専用の釘があるんですよ(^^)/コンクリートに打っているとは思えないほど簡単に釘が入っていくので感心していると、『そういう釘で打ってるからね~』と大工さんにばっさり(笑)

基礎パッキンを、釘で固定。コンクリート専用の釘があるんですよ(^^)/コンクリートに打っているとは思えないほど簡単に釘が入っていくので感心していると、『そういう釘で打ってるからね~』と大工さんにばっさり(笑)

もうすぐ上棟!

という事で

どうぞご安全に。

沼津市A様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市A様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎型枠がはずれ

基礎型枠がはずれ

玄関土間や

玄関土間や

掃出し窓ステップのコンクリートが打設されました。

掃出し窓ステップのコンクリートが打設されました。

室外の黒い管の水道管と

室外の黒い管の水道管と

排水管が

排水管が

室内の給排水管と、スリーブで確保した穴を通り接続されました。

室内の給排水管と、スリーブで確保した穴を通り接続されました。

基礎の周りに敷かれた砂利。これは、雨が降った時の跳ね返りの泥が、基礎や建物を汚すのを防ぎます。

基礎の周りに敷かれた砂利。これは、雨が降った時の跳ね返りの泥が、基礎や建物を汚すのを防ぎます。

水道管は

水道管は

青い管と接続されます。

青い管と接続されます。 青い管は、白い筒状の”ヘッダー”とつながります。

青い管は、白い筒状の”ヘッダー”とつながります。

ヘッダーが各水栓、キッチンや浴室、洗面台、トイレへ配ります。イメージとしては、コンセントのたこ足配線です(^^)

ヘッダーが各水栓、キッチンや浴室、洗面台、トイレへ配ります。イメージとしては、コンセントのたこ足配線です(^^)

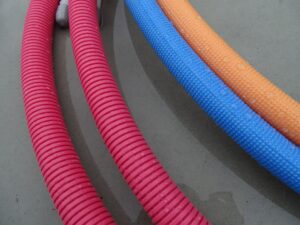

オレンジの管はお湯を運びます。A様邸は、ガスを使うので、ピンクの管を給湯器と接続します。

オレンジの管はお湯を運びます。A様邸は、ガスを使うので、ピンクの管を給湯器と接続します。

ピンクとオレンジはお湯を運びますが、太さに違いがあります。ピンクは給湯器からお湯をヘッダーへ運ぶので、太い管になります。

ピンクとオレンジはお湯を運びますが、太さに違いがあります。ピンクは給湯器からお湯をヘッダーへ運ぶので、太い管になります。

お湯や水を運ぶ管、ピンク、オレンジ、青色の管の中には、ひとまわり細い管が入っています。

お湯や水を運ぶ管、ピンク、オレンジ、青色の管の中には、ひとまわり細い管が入っています。

この白い管は、丈夫なプラスチックで出来た、架橋ポリエチレン管。この架橋ポリエチレン管を保護しているのが、ピンクやオレンジ、青色の管です。

この白い管は、丈夫なプラスチックで出来た、架橋ポリエチレン管。この架橋ポリエチレン管を保護しているのが、ピンクやオレンジ、青色の管です。

基礎立ち上がりに、土台設置のための基準線が引かれ

基礎立ち上がりに、土台設置のための基準線が引かれ

土台も搬入されています。

土台も搬入されています。

土間コンクリートの型枠が取れると、基礎完成(^^)/

土間コンクリートの型枠が取れると、基礎完成(^^)/

大工さんへとバトンタッチです。

という事で

どうぞご安全に。

沼津市A様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市A様邸、新築工事の様子を紹介します。

立ち上がりコンクリートを打設し

立ち上がりコンクリートを打設し

養生期間中。コンクリート天端の質感が打設直後と違う感じがしませんか。ツルっとした表面になるのは、天端レベラーを流しているからです。

養生期間中。コンクリート天端の質感が打設直後と違う感じがしませんか。ツルっとした表面になるのは、天端レベラーを流しているからです。

立ち上がりコンクリートは、レベルポインターの

立ち上がりコンクリートは、レベルポインターの

羽根まで打設します。

羽根まで打設します。

その後、こちらの天端レベラーというセメント系のお粉を水と練り混ぜます。

その後、こちらの天端レベラーというセメント系のお粉を水と練り混ぜます。

とろっとしたレベラーを

とろっとしたレベラーを

レベルポインターの印が分かる高さまで流し込みます。

レベルポインターの印が分かる高さまで流し込みます。

そうするとレベラーが自然に

そうするとレベラーが自然に

水平を作ってくれるんです。

水平を作ってくれるんです。

このツヤツヤが乾くと

このツヤツヤが乾くと

マットな質感に変ります(^^)/

マットな質感に変ります(^^)/

養生期間中に

養生期間中に

次の工程の準備。給排水管が搬入されました。

次の工程の準備。給排水管が搬入されました。

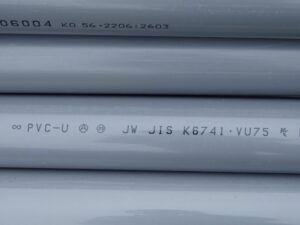

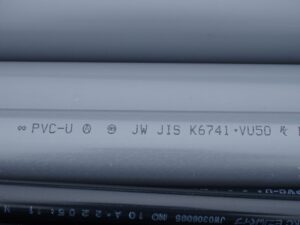

排水管に記載されている記号。『PVC-U』は硬質ポリ塩化ビニル管。その後はJIS規格番号。そして『VU75』は薄肉管の呼び径75㎜。塩ビ管の種類と太さを記載しています。

排水管に記載されている記号。『PVC-U』は硬質ポリ塩化ビニル管。その後はJIS規格番号。そして『VU75』は薄肉管の呼び径75㎜。塩ビ管の種類と太さを記載しています。

こちらは薄肉管の呼び径50㎜。

こちらは薄肉管の呼び径50㎜。

こちらの黒い管は水道管。『VP20』は肉厚管の呼び径20㎜。水道管は圧力がかかるので肉厚管を使います。

こちらの黒い管は水道管。『VP20』は肉厚管の呼び径20㎜。水道管は圧力がかかるので肉厚管を使います。

呼び径は、外径や内径とは違い、単なる名称のような物です。呼び径75㎜のサイズは、外径89㎜、内径83㎜。間すら取っていない75。。。素人にはややこしいですが、職人さんはこれが普通です。

呼び径は、外径や内径とは違い、単なる名称のような物です。呼び径75㎜のサイズは、外径89㎜、内径83㎜。間すら取っていない75。。。素人にはややこしいですが、職人さんはこれが普通です。

こちらは、汚水管の合流地点や方向転換するような詰まりやすい場所に設置されるインバート枡。

こちらは、汚水管の合流地点や方向転換するような詰まりやすい場所に設置されるインバート枡。

枡の底は排水管と同じ形で

枡の底は排水管と同じ形で

溝が切られていて、流れやすくなっています。

溝が切られていて、流れやすくなっています。

地面にこんな”フタ”が埋まっているの見た事ありませんか?!

地面にこんな”フタ”が埋まっているの見た事ありませんか?!

このフタに”おすい”や

このフタに”おすい”や

”雨水”と書かれています。これは、汚水枡や雨水桝のフタで、メンテナンスやトラブル時にこのフタを開けると簡単に確認することができるようになっているんです。

”雨水”と書かれています。これは、汚水枡や雨水桝のフタで、メンテナンスやトラブル時にこのフタを開けると簡単に確認することができるようになっているんです。

今回は、とても地味な画になってしまいました(;^ω^)

基礎工事、もう少しでまとまります。

という事で

どうぞご安全に。

沼津市A様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市A様邸、新築工事の様子を紹介します。

ベースコンクリート打設後、立ち上がりコンクリート打設の準備です。鉄筋に固定されているオレンジの棒。

ベースコンクリート打設後、立ち上がりコンクリート打設の準備です。鉄筋に固定されているオレンジの棒。

立ち上がりコンクリートを一定の高さにするための、レベルポインター。

立ち上がりコンクリートを一定の高さにするための、レベルポインター。

ネジのようになっているので、「クルクル」まわして基準の高さに調節します。

ネジのようになっているので、「クルクル」まわして基準の高さに調節します。

「高さを調節したよ!」という印で、真ん中を黒く塗っています。

「高さを調節したよ!」という印で、真ん中を黒く塗っています。

室外から室内へ給排水管を引き込む為のスリーブが設置されました。

室外から室内へ給排水管を引き込む為のスリーブが設置されました。

スリープは給排水管を通すための穴を確保しています。

スリープは給排水管を通すための穴を確保しています。

基礎立ち上がりの枠が設置されると、コンクリートを打設しても、筒状の部分にコンクリートが入り込めず、基礎に穴を作る事ができます。

基礎立ち上がりの枠が設置されると、コンクリートを打設しても、筒状の部分にコンクリートが入り込めず、基礎に穴を作る事ができます。

ひと際長いボルトは、ホールダウン金物。約90cmあります。土台から柱が抜けるのを防ぐ補強金物。

ひと際長いボルトは、ホールダウン金物。約90cmあります。土台から柱が抜けるのを防ぐ補強金物。

引っ張りの力に抵抗するため、コンクリートに埋まる下側が、クネっとU字になっています。

引っ張りの力に抵抗するため、コンクリートに埋まる下側が、クネっとU字になっています。

そして、ミキサー車とポンプ車の登場(^^)/立ち上がりコンクリートを打設しています。

そして、ミキサー車とポンプ車の登場(^^)/立ち上がりコンクリートを打設しています。

ミキサー車から、生コンクリートがポンプ車へ移され

ミキサー車から、生コンクリートがポンプ車へ移され

ポンプ車が生コンクリートを圧送し、

ポンプ車が生コンクリートを圧送し、

打設します。

打設します。

短い金具は、アンカーボルト。基礎と土台をガッチリつなぐ金物です。

短い金具は、アンカーボルト。基礎と土台をガッチリつなぐ金物です。

アンカーボルトは、打設しながら埋め込んでいきます。

アンカーボルトは、打設しながら埋め込んでいきます。

この時使うのが、こちらのレーザーレベル。こいつがレーザーを出していて

この時使うのが、こちらのレーザーレベル。こいつがレーザーを出していて

基準の高さに固定した受光器がレーザーを認識すると、「ピピピピ」と音でお知らせしてくれるので

基準の高さに固定した受光器がレーザーを認識すると、「ピピピピ」と音でお知らせしてくれるので

決められた埋め込みの長さを確保し、同じ高さでアンカーボルトを埋める事ができます。

決められた埋め込みの長さを確保し、同じ高さでアンカーボルトを埋める事ができます。

目に見えている部分は10cmほどですが、アンカーボルトも約40cmあります。

目に見えている部分は10cmほどですが、アンカーボルトも約40cmあります。

ホールダウン金物と同じように、コンクリートに埋まる方がL字になって、引き抜きの力に抵抗します。

ホールダウン金物と同じように、コンクリートに埋まる方がL字になって、引き抜きの力に抵抗します。

基礎工事は終盤戦!

基礎工事は終盤戦!

という事で

どうぞご安全に。

沼津市A様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市A様邸、新築工事の様子を紹介します。

鉄筋が組まれた後のコンクリート打設の様子を過去の現場で紹介します。

鉄筋が組まれた後のコンクリート打設の様子を過去の現場で紹介します。

ミキサー車や

ミキサー車や

ポンプ車の登場です(^^)/

ポンプ車の登場です(^^)/

コンクリートの原料は、砂、石、セメント、水です。それが固まる前の状態を生コンクリートと言います。この生コンクリートを

コンクリートの原料は、砂、石、セメント、水です。それが固まる前の状態を生コンクリートと言います。この生コンクリートを

ポンプ車に移し、ポンプ車が圧送し

ポンプ車に移し、ポンプ車が圧送し

打設していきます。打設しながら

打設していきます。打設しながら

バイブレーターで余分な空気を抜き

バイブレーターで余分な空気を抜き

打設された生コンクリートを均していきます。

打設された生コンクリートを均していきます。

最後にトンボ掛けをすると

最後にトンボ掛けをすると

表面がツヤツヤに(^^)/コンクリートは打ち立てが一番きれいです!

表面がツヤツヤに(^^)/コンクリートは打ち立てが一番きれいです!

ある程度時間を置き、”押さえ”という工程を踏みます。

ある程度時間を置き、”押さえ”という工程を踏みます。

コンクリートは水和反応という化学反応で固まります。数時間後には、人が乗っても沈まないくらいになっていますよ!

コンクリートは水和反応という化学反応で固まります。数時間後には、人が乗っても沈まないくらいになっていますよ!

押さえの目的は表面を整えるだけでなく、強化するためでもあります。コンクリートは凝結が始まった段階で、コテなどで振動を与えると再び柔らかくなります。その時点で仕上げる事で緻密な組織となり、表面からの劣化因子の侵入を抑えます。

押さえの目的は表面を整えるだけでなく、強化するためでもあります。コンクリートは凝結が始まった段階で、コテなどで振動を与えると再び柔らかくなります。その時点で仕上げる事で緻密な組織となり、表面からの劣化因子の侵入を抑えます。

押さえの時は、跡が付かないように踏板を敷きます。”かんじき”のような役割です。押さえを3回行い、養生期間を置くと

押さえの時は、跡が付かないように踏板を敷きます。”かんじき”のような役割です。押さえを3回行い、養生期間を置くと

お馴染みのコンクリートの姿になりました。

お馴染みのコンクリートの姿になりました。

基礎立ち上がりを作るための基準線は

基礎立ち上がりを作るための基準線は

トランシットという機械で水平垂直の基準線をひき

トランシットという機械で水平垂直の基準線をひき

測定した線を基準に、

測定した線を基準に、

基礎立ち上がりを作るために必要な線を引きます。

基礎立ち上がりを作るために必要な線を引きます。

工事は基礎立ち上がりコンクリート打設準備に入っています。

工事は基礎立ち上がりコンクリート打設準備に入っています。

という事で

どうぞご安全に。

沼津市A様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市A様邸、新築工事の様子を紹介いたします。

地面の湿気を防ぐ防湿シートを敷いた後

地面の湿気を防ぐ防湿シートを敷いた後

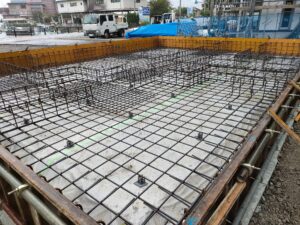

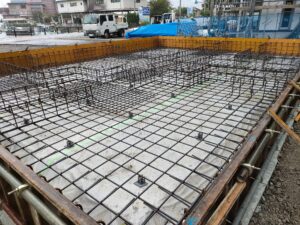

鉄筋が組まれました。少したくましくなりました(^^)

鉄筋が組まれました。少したくましくなりました(^^)

鉄筋はコンクリートの骨となります。これから打つコンクリートの弱点を補い、鉄筋コンクリートとして建物、設備、人、家具すべてを支えるベースとなります。鉄筋がどのように組まれているか、過去の現場で紹介します。

鉄筋はコンクリートの骨となります。これから打つコンクリートの弱点を補い、鉄筋コンクリートとして建物、設備、人、家具すべてを支えるベースとなります。鉄筋がどのように組まれているか、過去の現場で紹介します。

運ばれてきた鉄筋は

運ばれてきた鉄筋は

必要箇所に配り

必要箇所に配り

まずは外まわりの

まずは外まわりの 立ち上がりから。基礎は基礎専用の図面があり、鉄筋の太さや間隔など図面に基づいて組んでいます。

立ち上がりから。基礎は基礎専用の図面があり、鉄筋の太さや間隔など図面に基づいて組んでいます。 鉄筋を組む時に必要な道具が

鉄筋を組む時に必要な道具が

ハッカー。上部がクルクル回るようになっています。

ハッカー。上部がクルクル回るようになっています。

それと結束線。

それと結束線。

ハッカーに結束線をくるくるっと巻き付けると

ハッカーに結束線をくるくるっと巻き付けると

あっという間にご覧の通り。

あっという間にご覧の通り。

この単純な道具のハッカーで、器用にくるくるできるもんだなぁと感心(^^)

この単純な道具のハッカーで、器用にくるくるできるもんだなぁと感心(^^)

こちらは、鉄筋を曲げたり切断したりできる工具です。鉄筋の特徴は引っ張りに強い事。

こちらは、鉄筋を曲げたり切断したりできる工具です。鉄筋の特徴は引っ張りに強い事。

その特徴を活かし、真っすぐの鉄筋を曲げてU字にしています。この部分をフックといいます。フックにすると、鉄筋とコンクリートの付着力がUP!

その特徴を活かし、真っすぐの鉄筋を曲げてU字にしています。この部分をフックといいます。フックにすると、鉄筋とコンクリートの付着力がUP!

A様邸現場に戻ってきました(^^)/

A様邸現場に戻ってきました(^^)/

鉄筋の間に挟んでいるのは、スペーサーブロック。鉄筋を覆うコンクリートの厚さを確保しています。これをかぶり厚といいます。かぶり厚は鉄筋とコンクリートが強度を保つためにとても大事です。

鉄筋の間に挟んでいるのは、スペーサーブロック。鉄筋を覆うコンクリートの厚さを確保しています。これをかぶり厚といいます。かぶり厚は鉄筋とコンクリートが強度を保つためにとても大事です。

こちらはドーナツススペーサー。立ち上がりのかぶり厚を確保しています。

こちらはドーナツススペーサー。立ち上がりのかぶり厚を確保しています。

鉄筋のピッチ、太さ、継ぎ目の長さが図面通り組まれているかなどを検査すると

鉄筋のピッチ、太さ、継ぎ目の長さが図面通り組まれているかなどを検査すると

コンクリート打設へ移っていきます。

コンクリート打設へ移っていきます。

という事で

どうぞご安全に。

沼津市A様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市A様邸、新築工事の様子を紹介します。

地盤調査の結果は「改良工事、必要なし」でした(^^)/早速、基礎工事スタートしています。

地盤調査の結果は「改良工事、必要なし」でした(^^)/早速、基礎工事スタートしています。

すでに、型枠まで組まれています。過去の違う現場になりますが、ここまでの過程を紹介していきます。

すでに、型枠まで組まれています。過去の違う現場になりますが、ここまでの過程を紹介していきます。

当たり前ですが、何もない状態から始まります。まず、建物の位置を印します。

当たり前ですが、何もない状態から始まります。まず、建物の位置を印します。  建物の周りを

建物の周りを

所定の深さまで掘ります。

所定の深さまで掘ります。

掘りながら

掘りながら

図面通りの深さになっているか確認しつつ

図面通りの深さになっているか確認しつつ

微調整は手作業で。

微調整は手作業で。

これから打つ、捨てコンクリートの止め枠を固定、

これから打つ、捨てコンクリートの止め枠を固定、

砕石(さいせき)を基礎全体に敷き

砕石(さいせき)を基礎全体に敷き

転圧機で

転圧機で

締め固めます。

締め固めます。

少し高くなっている所に建物が建ちます。その周りに

少し高くなっている所に建物が建ちます。その周りに

捨てコンクリートを

捨てコンクリートを

打ちます。

打ちます。

捨てコンクリートに引かれている線、建物を形作る型枠設置の基準線です。

捨てコンクリートに引かれている線、建物を形作る型枠設置の基準線です。

捨てコンクリートは、基準線を印すため

捨てコンクリートは、基準線を印すため

型枠を設置するための土台となります。

型枠を設置するための土台となります。

厚さは約5cm。構造に直接関係ないので強度は必要ありません。

厚さは約5cm。構造に直接関係ないので強度は必要ありません。

地面からの湿気をシャットダウンする”防湿シート”をはると

地面からの湿気をシャットダウンする”防湿シート”をはると

こちらの姿になります。A様邸現場に戻ってきました(^^)/

こちらの姿になります。A様邸現場に戻ってきました(^^)/

基礎はコンクリートで作ります。コンクリート打設時の圧力に負けないように、型枠を単管パイプと支柱で支えます。

基礎はコンクリートで作ります。コンクリート打設時の圧力に負けないように、型枠を単管パイプと支柱で支えます。

この後、鉄筋を組んでいきます。

この後、鉄筋を組んでいきます。

という事で

どうぞご安全に。

沼津市A様邸 建替え工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市A様邸、建替え工事の様子を紹介します。

こちらの現場は、海が目の前\(^o^)/ついつい、景色を撮りたくなってしまいます(;^ω^)

こちらの現場は、海が目の前\(^o^)/ついつい、景色を撮りたくなってしまいます(;^ω^)

この日は地盤調査の日。

この日は地盤調査の日。

地盤調査と聞くと、みなさんが想像するのはこんな感じではないでしょうか。これは、『ボーリング』という調査方法です。中規模から大規模の建物を建築する時に行います。

地盤調査と聞くと、みなさんが想像するのはこんな感じではないでしょうか。これは、『ボーリング』という調査方法です。中規模から大規模の建物を建築する時に行います。

戸建て住宅では、ほとんどがこちらの『スクリューウエイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング試験』で調査します。予想外にコンパクトな機械ですよね(´∀`*)ウフフ

戸建て住宅では、ほとんどがこちらの『スクリューウエイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング試験』で調査します。予想外にコンパクトな機械ですよね(´∀`*)ウフフ

建物が建つ四隅と、真ん中の5か所を調査します。

建物が建つ四隅と、真ん中の5か所を調査します。

調査位置に鉄の棒ロッドの先端、スクリューポイントを合わせ

調査位置に鉄の棒ロッドの先端、スクリューポイントを合わせ

回転させます。その時地中に入っていく時のロッドの抵抗や

回転させます。その時地中に入っていく時のロッドの抵抗や

ロッドに荷重を掛けた時の貫入の仕方、

ロッドに荷重を掛けた時の貫入の仕方、

荷重と回転を加えても貫入しない時は、

荷重と回転を加えても貫入しない時は、

上部より人力で打撃を加えます。

上部より人力で打撃を加えます。

1ヶ所終わると、次の場所に移動。

1ヶ所終わると、次の場所に移動。

同じように調査していきます(^^)

同じように調査していきます(^^)

地盤調査は、建物を安全に支えられる地盤なのかを調べます。もし強度が不足していた場合でも、その地盤に適した補強工事を行い改良する事が大事です!地盤改良工事は費用が掛かります!!しかし、かけがえのないご家族の安全のためならば。。。

地盤調査は、建物を安全に支えられる地盤なのかを調べます。もし強度が不足していた場合でも、その地盤に適した補強工事を行い改良する事が大事です!地盤改良工事は費用が掛かります!!しかし、かけがえのないご家族の安全のためならば。。。

分かってはいるけど、『もし改良工事がなかったら、もう少し住宅にお金が使えるなぁ。。』考えますよね(^^)

調査結果を待つ間、ドキドキの時間です!

いつも使っている〆の言葉。

「ご安全に!」

建設業や製造業でよく使われる言葉で、安全意識を喚起するためまた、相手を思いやる気持ちの挨拶です。

一般的な「お疲れ様です」と同じ感覚の挨拶なのではと感じます。

という事で

どうぞご安全に。

沼津市A様邸 建替え工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

沼津市A様邸、建替え工事の様子を紹介します。

間取りや外壁、クロス、床、設備と住宅のあらゆる所を打合せで決めると、地鎮祭を行います。地鎮祭はその土地の神様に、建築する事を報告し、工事の安全を祈願します。『やらなければいけない』訳ではありませんので、ご家庭で判断して頂ければと思います。

間取りや外壁、クロス、床、設備と住宅のあらゆる所を打合せで決めると、地鎮祭を行います。地鎮祭はその土地の神様に、建築する事を報告し、工事の安全を祈願します。『やらなければいけない』訳ではありませんので、ご家庭で判断して頂ければと思います。

神様が南を向くように祭壇を設置し、参列者は神様と向かい合って座ります。

神様が南を向くように祭壇を設置し、参列者は神様と向かい合って座ります。

4隅に忌竹(いみだけ)をたて、しめ縄でつなげます。しめ縄に紙垂(しで)を付け、聖域である事を示しています。神さまが降臨する場所は清浄でなければいけません。竹や榊は清浄な植物とされているんですよ(^^)/

4隅に忌竹(いみだけ)をたて、しめ縄でつなげます。しめ縄に紙垂(しで)を付け、聖域である事を示しています。神さまが降臨する場所は清浄でなければいけません。竹や榊は清浄な植物とされているんですよ(^^)/

紙垂は、『雷』を模しているという説があります。『神鳴り』とも言われ、神さまの力の表れと考えられてきたそうです。真ん中の神籬(ひもろぎ)に神さまが降臨します。

紙垂は、『雷』を模しているという説があります。『神鳴り』とも言われ、神さまの力の表れと考えられてきたそうです。真ん中の神籬(ひもろぎ)に神さまが降臨します。

地鎮祭始まりました。

地鎮祭始まりました。

お供え物や

お供え物や

参列者を祓い清め

参列者を祓い清め

神様に降臨いただきます。神主さんの「おおおおおおおぉぉぉぉぉぉーーー」が合図です。

神様に降臨いただきます。神主さんの「おおおおおおおぉぉぉぉぉぉーーー」が合図です。

神様にごあいさつと

神様にごあいさつと

建築することをご報告する

建築することをご報告する

祝詞奏上。

祝詞奏上。

土地の

土地の

四方や

四方や

トイレ予定の場所を

トイレ予定の場所を

お塩とお米で

お塩とお米で

祓い清めます。

祓い清めます。

土地に見立てた盛砂に、整地するという意味で

土地に見立てた盛砂に、整地するという意味で

鍬入れと

鍬入れと

鋤入れを。

鋤入れを。

榊に紙垂を付けた玉串に

榊に紙垂を付けた玉串に

工事の安全を

工事の安全を

祈願し

祈願し

奉ります。

奉ります。

神様をお見送りし

神様をお見送りし

お神酒で

お神酒で

乾杯!

乾杯!

これから、工事をする為の準備が始まります!

という事で

どうぞご安全に。