三島市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

外壁に付けられた白いシートは、透湿防水シートです。

外壁に付けられた白いシートは、透湿防水シートです。

室内で発生した湿気を外に逃がし結露を防ぐ透湿性、外からの雨水の侵入を防ぐ防水性を持っています。

室内で発生した湿気を外に逃がし結露を防ぐ透湿性、外からの雨水の侵入を防ぐ防水性を持っています。

水は上から下に流れるので、防湿シートを重ねる時は、継ぎ目が下を向くように貼っています。

水は上から下に流れるので、防湿シートを重ねる時は、継ぎ目が下を向くように貼っています。 1階の床板が貼られ

1階の床板が貼られ

窓も入りました(^^)/太い柱が管柱(くだばしら)。その間の細い柱が間柱(まばしら)。

窓も入りました(^^)/太い柱が管柱(くだばしら)。その間の細い柱が間柱(まばしら)。

間柱は、壁の下地となる木材です。

間柱は、壁の下地となる木材です。

『✖』に組まれた木材は、筋交い(すじかい)。地震や台風時に抵抗する大事な壁になります。強度を確保するため、筋交いに加工はできません。なので

『✖』に組まれた木材は、筋交い(すじかい)。地震や台風時に抵抗する大事な壁になります。強度を確保するため、筋交いに加工はできません。なので

壁の下地となる間柱が

壁の下地となる間柱が

加工されていて

加工されていて

筋交いを組んでいます。

筋交いを組んでいます。

さらに柱や

さらに柱や

筋交いを金物で固定します。

筋交いを金物で固定します。

基礎に埋め込まれている、”ホールダウン金物”も柱に固定。柱が土台から抜けるを防ぎます。

基礎に埋め込まれている、”ホールダウン金物”も柱に固定。柱が土台から抜けるを防ぎます。

コーナーに鋼製の火打梁(ひうちはり)。地震や台風時に発生する水平力による床の変形を抑えます。

コーナーに鋼製の火打梁(ひうちはり)。地震や台風時に発生する水平力による床の変形を抑えます。

1階天井や屋根を構成する小屋組みのコーナーに入れます。

1階天井や屋根を構成する小屋組みのコーナーに入れます。

バルコニーは降った雨水が室内に入らないよう、室内側から外側へ、

バルコニーは降った雨水が室内に入らないよう、室内側から外側へ、

左右にある排水溝に向かってモルタルで傾斜が付けられました。防水工事をするまでは、ブルーシートで養生継続です。

左右にある排水溝に向かってモルタルで傾斜が付けられました。防水工事をするまでは、ブルーシートで養生継続です。

2階の

2階の 給排水管工事進行中。

給排水管工事進行中。

電気工事は、だいたいの電気配線を這わせ

電気工事は、だいたいの電気配線を這わせ

スイッチやコンセントの位置に、

スイッチやコンセントの位置に、

こちらのボックスを仮固定。現場にてお施主様と打ち合わせ後にコンセントやスイッチの位置を決定していきます。

こちらのボックスを仮固定。現場にてお施主様と打ち合わせ後にコンセントやスイッチの位置を決定していきます。

電気、給排水、バルコニー防水、大工工事と同時進行で進んでいます。

電気、給排水、バルコニー防水、大工工事と同時進行で進んでいます。

という事で

どうぞご安全に。

三島市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

上棟より2日後。

上棟より2日後。

床の断熱材が搬入されています。

床の断熱材が搬入されています。

押出法ポリスチレンフォームの断熱材で厚さは65㎜。プラスチック系の断熱材で、水や湿気に強いです。身近な物で言うと、発砲スチロールを想像して頂ければ(^^)

押出法ポリスチレンフォームの断熱材で厚さは65㎜。プラスチック系の断熱材で、水や湿気に強いです。身近な物で言うと、発砲スチロールを想像して頂ければ(^^)

上棟後は構造がむき出しの状態です。雨の影響を少なくするため、外まわりの屋根や外壁を優先に工事が進みます。大工さんは、壁に構造用ハイベストウッドをはっています。

上棟後は構造がむき出しの状態です。雨の影響を少なくするため、外まわりの屋根や外壁を優先に工事が進みます。大工さんは、壁に構造用ハイベストウッドをはっています。

構造用ハイベストウッドは、土台、柱、横架材を一体化し、建物全体を1つの箱にします。壁面全体で台風や地震などの外力を受け止めるので、どこか一部に負担がかかるのを防ぎます。

構造用ハイベストウッドは、土台、柱、横架材を一体化し、建物全体を1つの箱にします。壁面全体で台風や地震などの外力を受け止めるので、どこか一部に負担がかかるのを防ぎます。

屋根に改質アスファルトルーフィングが敷かれました。

屋根に改質アスファルトルーフィングが敷かれました。

屋根の仕上げ材のわずかな隙間から侵入してきた雨水をシャットダウンする屋根用の防水シートです。

屋根の仕上げ材のわずかな隙間から侵入してきた雨水をシャットダウンする屋根用の防水シートです。

表面は、凹凸がありザラザラしていて

表面は、凹凸がありザラザラしていて

裏面は不織布が貼られています。

裏面は不織布が貼られています。

野地板は、雨の影響を直接受けてしまうので、屋根用防水シートは上棟直後に敷かれます。仕上げ材が施工されるまで、これで安心です(^^)

野地板は、雨の影響を直接受けてしまうので、屋根用防水シートは上棟直後に敷かれます。仕上げ材が施工されるまで、これで安心です(^^)

そして、仕上げ材のガルバリウム鋼板取付け中。

そして、仕上げ材のガルバリウム鋼板取付け中。

ガルバリウム鋼板は他の屋根材よりも軽量です。屋根の重さは、地震の揺れに大きな影響を与えます。屋根が軽いと家の重心が下がり、揺れが軽減します。よって、耐震性に優れた建物になります。

ガルバリウム鋼板は他の屋根材よりも軽量です。屋根の重さは、地震の揺れに大きな影響を与えます。屋根が軽いと家の重心が下がり、揺れが軽減します。よって、耐震性に優れた建物になります。

バルコニー立ち上がりに付いている白い板は

バルコニー立ち上がりに付いている白い板は

ケイ酸カルシウム板。略して”ケイカル板”。バルコニーは外。周辺で火災があった場合、延焼の可能性があるため耐火性能が必要です。そこで、水に強い不燃材のケイカル板をはります。

ケイ酸カルシウム板。略して”ケイカル板”。バルコニーは外。周辺で火災があった場合、延焼の可能性があるため耐火性能が必要です。そこで、水に強い不燃材のケイカル板をはります。

上棟後のバルコニー。

上棟後のバルコニー。

バルコニーは工事序盤からすごい勢いで変化をします(^^)/

バルコニーは工事序盤からすごい勢いで変化をします(^^)/

サッシ枠が到着し、装着準備が進んでいます。

サッシ枠が到着し、装着準備が進んでいます。

という事で

どうぞご安全に。

三島市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

足場が組まれました!

足場が組まれました!

先行して一階木材が搬入され

先行して一階木材が搬入され

準備が整いました(^^)/

準備が整いました(^^)/

いざ!上棟へ向けて工事スタートです!!天気は快晴☀春とは思えない気温の高さ(;^_^A

いざ!上棟へ向けて工事スタートです!!天気は快晴☀春とは思えない気温の高さ(;^_^A

その階にだけ立つ柱『管柱(くだばしら)』を

その階にだけ立つ柱『管柱(くだばしら)』を

組んでいます。

組んでいます。

ひと際長い柱は、『通し柱』。通し柱は、土台から軒まで継ぎ目がない柱です。

ひと際長い柱は、『通し柱』。通し柱は、土台から軒まで継ぎ目がない柱です。

2階の床の高さで建物を囲っている横架材『胴差(どうさし)』と組み、1階、2階を構造的に一体化することで、耐震性・耐久性を高めます。

2階の床の高さで建物を囲っている横架材『胴差(どうさし)』と組み、1階、2階を構造的に一体化することで、耐震性・耐久性を高めます。

柱の凸と胴差しの凹を合わせ

柱の凸と胴差しの凹を合わせ

組み進めます。

組み進めます。

こちらは、1階リビングになります。

こちらは、1階リビングになります。

2階床下地を組んでいき

2階床下地を組んでいき

床板がはられました。

床板がはられました。

斜めに掛かっている木材は、仮筋交い。柱の垂直を測り、傾かないように仮に固定しています。あくまでも仮。ある程度工事が進むと外していきます。

斜めに掛かっている木材は、仮筋交い。柱の垂直を測り、傾かないように仮に固定しています。あくまでも仮。ある程度工事が進むと外していきます。

床板が、はられていないこちらは、下屋(げや)。2階よりも1階の方が大きい建物なので、屋根をはっていきます。

床板が、はられていないこちらは、下屋(げや)。2階よりも1階の方が大きい建物なので、屋根をはっていきます。

床板は、柱が組まれる所をあらかじめカットして、スペースを確保してあります。

床板は、柱が組まれる所をあらかじめカットして、スペースを確保してあります。

柱はもちろん、横架材、床板すべてに記号・番号がふられており、この記号・番号を合わせて組んでいくと、図面通りに組みあげる事ができます。

柱はもちろん、横架材、床板すべてに記号・番号がふられており、この記号・番号を合わせて組んでいくと、図面通りに組みあげる事ができます。

只今、次の木材待ちです。こちらの現場は、住宅街で木材を置けるスペースが少ないため

只今、次の木材待ちです。こちらの現場は、住宅街で木材を置けるスペースが少ないため

木材搬入のトラックが工事の進捗状況に合わせて運んできます。2階管柱が到着し

木材搬入のトラックが工事の進捗状況に合わせて運んできます。2階管柱が到着し

クレーンに吊られました(^^)/

クレーンに吊られました(^^)/

そして、2階フォルムも見えてきました!

そして、2階フォルムも見えてきました!

2階も1階と同じように管柱を立て、横架材の梁や桁を組んでいきます。

2階も1階と同じように管柱を立て、横架材の梁や桁を組んでいきます。

上棟前に準備していた羽子板金物で

上棟前に準備していた羽子板金物で 梁を固定したら

梁を固定したら

屋根を構成する小屋組みを組んでいきます。

屋根を構成する小屋組みを組んでいきます。

屋根を囲うように短い柱が登場。

屋根を囲うように短い柱が登場。

これは、パラペットの立ち上がりの壁になります。

これは、パラペットの立ち上がりの壁になります。

屋根の三方を囲うように壁が立ち上がり

屋根の三方を囲うように壁が立ち上がり

下から見ると屋根が隠れ、四角いフォルムの建物に見えます。もう少し工事が進むと四角さが際立ってきます(^^)

下から見ると屋根が隠れ、四角いフォルムの建物に見えます。もう少し工事が進むと四角さが際立ってきます(^^)

パラペットよりも短い木材は

パラペットよりも短い木材は 小屋束(こやつか)。屋根の荷重を梁に伝えます。屋根の勾配に合わせて段々”ちび”になっています。

小屋束(こやつか)。屋根の荷重を梁に伝えます。屋根の勾配に合わせて段々”ちび”になっています。

屋根の下地材、野地板(のじいた)がはられ、無事上棟!!

屋根の下地材、野地板(のじいた)がはられ、無事上棟!!

朝から気温の高い1日で、夏を感じさせる暑さでした。現場のみなさん、ありがとうございました<(_ _)>

これから大工工事が進んでいきます。

という事で

どうぞご安全に。

三島市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

玄関ポーチ

玄関ポーチ

エコキュート土台

エコキュート土台

掃出し窓のステップと型枠が取れ

掃出し窓のステップと型枠が取れ

基礎工事完了(^^)/

基礎工事完了(^^)/

床下に給排水管が引き込まれました。

床下に給排水管が引き込まれました。

黒い管は、水道管。青い管は水を運ぶ管です。水道管は

黒い管は、水道管。青い管は水を運ぶ管です。水道管は

白い筒状の『ヘッダー』とつなげます。

白い筒状の『ヘッダー』とつなげます。

たこ足配線のように、ヘッダーから各水栓へと水を配ります。

たこ足配線のように、ヘッダーから各水栓へと水を配ります。

ピンクの管はお湯を運びます。エコキュートで貯湯されたお湯は

ピンクの管はお湯を運びます。エコキュートで貯湯されたお湯は

ヘッダーを通じで各水栓へ配られます。

ヘッダーを通じで各水栓へ配られます。

基礎立ち上がりに、土台を設置する基準線が引かれました。工事は、基礎工事から大工工事へバトンタッチです(^^)

基礎立ち上がりに、土台を設置する基準線が引かれました。工事は、基礎工事から大工工事へバトンタッチです(^^)

土台設置中!

土台設置中!

土台に開いている穴に、柱が組まれます。

土台に開いている穴に、柱が組まれます。

柱が土台から抜けるのを防ぐホールダウン金物。

柱が土台から抜けるのを防ぐホールダウン金物。

ホールダウン金物を通す穴や、柱が組まれる穴は、工場で加工され搬入されますが

ホールダウン金物を通す穴や、柱が組まれる穴は、工場で加工され搬入されますが

土台と基礎を固定するアンカーボルトの穴は現場にて

土台と基礎を固定するアンカーボルトの穴は現場にて

大工さんがドリルで開けます。土台は湿気に強いヒノキを使っているので、穴を開けている時の現場は、ヒノキのいい香りが漂っていますよ(*^^*)

大工さんがドリルで開けます。土台は湿気に強いヒノキを使っているので、穴を開けている時の現場は、ヒノキのいい香りが漂っていますよ(*^^*)

土台がアンカーボルトで

土台がアンカーボルトで ガッチリと

ガッチリと

固定されました(^^)/

固定されました(^^)/

基礎立ち上がりに乗っていない木材『大引き(おおびき)』を支える

基礎立ち上がりに乗っていない木材『大引き(おおびき)』を支える

床束(ゆかつか)。

床束(ゆかつか)。

荷重を地面に伝えます。

荷重を地面に伝えます。

土台と基礎の間に『基礎パッキン』を挟みます。湿気を帯びやすいコンクリートと土台が直接触れていると、腐りの原因に。そこで基礎パッキンを挟み、コンクリートの水分が土台に浸透するのを防いでいます。さらに基礎パッキンは、床下換気のための通気層になっています。

土台と基礎の間に『基礎パッキン』を挟みます。湿気を帯びやすいコンクリートと土台が直接触れていると、腐りの原因に。そこで基礎パッキンを挟み、コンクリートの水分が土台に浸透するのを防いでいます。さらに基礎パッキンは、床下換気のための通気層になっています。

浴室や玄関土間は、穴が開いていない気密タイプの基礎パッキンを使います。床に断熱材を入れる事ができないこれらの場所は、床下も室内空間の1つと考える基礎断熱をしているからです。

浴室や玄関土間は、穴が開いていない気密タイプの基礎パッキンを使います。床に断熱材を入れる事ができないこれらの場所は、床下も室内空間の1つと考える基礎断熱をしているからです。

通気層になっている基礎パッキンに防水テープがΣ(・ω・ノ)ノ! これは工事中雨が降ると、どうしても基礎パッキンの穴から、雨が床下に入ってきてしまうんです。それを防ぐ為、水対策が終わるまでテープを貼っておきます。

通気層になっている基礎パッキンに防水テープがΣ(・ω・ノ)ノ! これは工事中雨が降ると、どうしても基礎パッキンの穴から、雨が床下に入ってきてしまうんです。それを防ぐ為、水対策が終わるまでテープを貼っておきます。

上棟時に使う『羽子板金物』と

上棟時に使う『羽子板金物』と

六角ボルトを組み合わせておきます。地震や台風時に梁が外れて脱落するのを防ぐ補強金物です。

六角ボルトを組み合わせておきます。地震や台風時に梁が外れて脱落するのを防ぐ補強金物です。

上棟工事に使う金物なので大量です!!

上棟工事に使う金物なので大量です!!

土台設置の後、防蟻(ぼうぎ)処理といって白アリを防止するための薬剤を撒きます。白い液体が薬剤を撒いた名残です(^^)

土台設置の後、防蟻(ぼうぎ)処理といって白アリを防止するための薬剤を撒きます。白い液体が薬剤を撒いた名残です(^^)

足場を組むといよいよ上棟です!!

足場を組むといよいよ上棟です!!

という事で

どうぞご安全に。

三島市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

基礎型枠を取り外し

基礎型枠を取り外し

外部の給排水管工事が進んでいます。建物の周りに配管するのですが、狭いスペースは小型の重機も入れないので、人力で土を掘っています。

外部の給排水管工事が進んでいます。建物の周りに配管するのですが、狭いスペースは小型の重機も入れないので、人力で土を掘っています。

排水管を設置すると

排水管を設置すると

今度は、排水管を埋める為、土を戻します。

今度は、排水管を埋める為、土を戻します。

立ち上がりコンクリート打設前にスリーブで確保した排水管用の穴。

立ち上がりコンクリート打設前にスリーブで確保した排水管用の穴。

この穴を通して、外と内の排水管をつなぎます。

この穴を通して、外と内の排水管をつなぎます。

仕事を終えたスリーブ(^^)

仕事を終えたスリーブ(^^)

こちらはインバート桝。桝は、トイレやキッチンなど排水される場所の外側や合流する所に設置します。排水詰まりを予防するメンテナンスや、万が一排水詰まりが起きてしまった時のための物です。

こちらはインバート桝。桝は、トイレやキッチンなど排水される場所の外側や合流する所に設置します。排水詰まりを予防するメンテナンスや、万が一排水詰まりが起きてしまった時のための物です。

インバート桝は汚水管に使われ、方向転換のためのカーブしている所でも、汚物が流れやすいよう

インバート桝は汚水管に使われ、方向転換のためのカーブしている所でも、汚物が流れやすいよう

桝の底に配管と同じ形の溝を切り、詰まりを防いでいます。

桝の底に配管と同じ形の溝を切り、詰まりを防いでいます。

外部の排水管工事が終わると

外部の排水管工事が終わると

玄関土間、ポーチや

玄関土間、ポーチや

エコキュート土台

エコキュート土台

掃出し窓ステップの、コンクリート打設に向け型枠を組んでいます。

掃出し窓ステップの、コンクリート打設に向け型枠を組んでいます。

土間の周りは、水に強いタイプの断熱材で囲います。

土間の周りは、水に強いタイプの断熱材で囲います。

鉄筋を基礎に差し込み

鉄筋を基礎に差し込み

玄関ポーチと土間には

玄関ポーチと土間には

砕いた石”砕石(さいせき)”を

砕いた石”砕石(さいせき)”を

足し

足し

コンクリートが

コンクリートが

打設されました(^^)/

打設されました(^^)/

基礎工事も大詰め!!

基礎工事も大詰め!!

という事で

どうぞご安全に。

三島市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

鉄筋が組まれました!

鉄筋が組まれました!

建物の完成後、床下を点検する際に、すべての部屋の床下に行けるよう、人が通れる開口部を作ります。その開口部周辺の鉄筋は、通常より間隔を狭くして補強します。その補強ができているか

建物の完成後、床下を点検する際に、すべての部屋の床下に行けるよう、人が通れる開口部を作ります。その開口部周辺の鉄筋は、通常より間隔を狭くして補強します。その補強ができているか

鉄筋の継手の長さが適当かなど、

鉄筋の継手の長さが適当かなど、

正しく組まれているか検査をし

正しく組まれているか検査をし

ベースコンクリート打設の準備です。黄色の印や

ベースコンクリート打設の準備です。黄色の印や

型枠に付いている薄ピンクの印は、ベースコンクリート打設の高さ位置になります。

型枠に付いている薄ピンクの印は、ベースコンクリート打設の高さ位置になります。

そして、ベースコンクリートが打設されました(^^)/

そして、ベースコンクリートが打設されました(^^)/

打設直後のコンクリートはツヤツヤで

打設直後のコンクリートはツヤツヤで

思わず触れてみたい衝動に駆られます。

思わず触れてみたい衝動に駆られます。

目印までコンクリートが打設されていますね(^^)

目印までコンクリートが打設されていますね(^^)

コンクリート打設後、約6時間経過。質感がマットになりました!

コンクリート打設後、約6時間経過。質感がマットになりました!

金コテで、”押さえ”ています。押さえは、コンクリートの硬化が始まる頃、振動を与えると強度が増すというコンクリートの性質を利用し、仕上げ面を緻密にしています。

金コテで、”押さえ”ています。押さえは、コンクリートの硬化が始まる頃、振動を与えると強度が増すというコンクリートの性質を利用し、仕上げ面を緻密にしています。

表面を緻密にすることで、外部からの劣化因子、水分や二酸化炭素の侵入を防ぎ耐久性を向上させます。

表面を緻密にすることで、外部からの劣化因子、水分や二酸化炭素の侵入を防ぎ耐久性を向上させます。

まだ人が乗ると跡が付いてしまうので

まだ人が乗ると跡が付いてしまうので

敷板を敷いて

敷板を敷いて

移動します。

移動します。

養生期間を置き、立ち上がり枠設置

養生期間を置き、立ち上がり枠設置

立ち上がりのコンクリートが

立ち上がりのコンクリートが 打設されました(^^)/

打設されました(^^)/

立ち上がりコンクリートの高さを水平にするための目印レベルポインター。

立ち上がりコンクリートの高さを水平にするための目印レベルポインター。

羽根の上まで

羽根の上まで

コンクリートを打設します。

コンクリートを打設します。

打設しながら埋め込まれるアンカーボルトは、土台と基礎をつなぎます。

打設しながら埋め込まれるアンカーボルトは、土台と基礎をつなぎます。

アンカーボルトの長さは約40cmほど。引き抜きの力に抵抗する為、L字型です。

アンカーボルトの長さは約40cmほど。引き抜きの力に抵抗する為、L字型です。

立ち上がりの表面が滑らかに!!

立ち上がりの表面が滑らかに!!

こちらの天端レベラー。トロトロした質感で

こちらの天端レベラー。トロトロした質感で 流し入れるだけで、自然に水平を作ってくれるんです。

流し入れるだけで、自然に水平を作ってくれるんです。

レベルポインターの”てっぺん”が見える高さまで流し入れ

レベルポインターの”てっぺん”が見える高さまで流し入れ

立ち上がりコンクリート打設完了(^^)/

立ち上がりコンクリート打設完了(^^)/

基礎型枠が取り外され

基礎型枠が取り外され

外部の配管工事に入りました。 基礎工事、大詰めです!

基礎工事、大詰めです!

という事で

どうぞご安全に。

三島市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

地盤改良工事が始まりました。こちらの現場は柱状改良(ちゅうじょうかいりょう)といって、地中にセメント系固化材でいくつもの柱を作り、地盤を補強する工法です。

地盤改良工事が始まりました。こちらの現場は柱状改良(ちゅうじょうかいりょう)といって、地中にセメント系固化材でいくつもの柱を作り、地盤を補強する工法です。

この袋の中にセメント系固化材が入っています。

この袋の中にセメント系固化材が入っています。

ミキシングプラントで、固化材と水を混ぜ合わせ”スリラー”が作られます。それを

ミキシングプラントで、固化材と水を混ぜ合わせ”スリラー”が作られます。それを

杭打機に送り

杭打機に送り

所定の位置に合わせて

所定の位置に合わせて

固化材のスリラーを圧送しながら

固化材のスリラーを圧送しながら

土と撹拌しつつ、決められた深さまで掘り進めます。S様邸は、固化材を8t使い、4.2mの柱を11本、4.5mを19本、合計30本の柱状体を作りました。

土と撹拌しつつ、決められた深さまで掘り進めます。S様邸は、固化材を8t使い、4.2mの柱を11本、4.5mを19本、合計30本の柱状体を作りました。

養生期間を置き

養生期間を置き

基礎工事が始まりました。

基礎工事が始まりました。

建物が建つ周りに

建物が建つ周りに

捨てコンクリートを打ちます。木材で、捨てコンクリート用型枠の設置。

捨てコンクリートを打ちます。木材で、捨てコンクリート用型枠の設置。

砕石(さいせき)と呼ばれる石を敷き

砕石(さいせき)と呼ばれる石を敷き

地盤を転圧機で締め固めると

地盤を転圧機で締め固めると

この通り。整いました(^^)

この通り。整いました(^^)

型枠を設置しています。型枠は、建物すべての荷重を支えるベースコンクリートを打つための枠です。コンクリート打設時の圧力に耐えられるよう

型枠を設置しています。型枠は、建物すべての荷重を支えるベースコンクリートを打つための枠です。コンクリート打設時の圧力に耐えられるよう

単管パイプや

単管パイプや

支柱で補強します。

支柱で補強します。 型枠の土台となっているのが捨てコンクリートです。建物を型取っている型枠は、設計図通りに組まれます。その時必要なのが、基準線です。

型枠の土台となっているのが捨てコンクリートです。建物を型取っている型枠は、設計図通りに組まれます。その時必要なのが、基準線です。

何もない場所に設計図通りの建物を建てる為には、”基準線”が必要不可欠です。それを、捨てコンクリートに印します。構造に直接関係のない捨てコンクリートですが、建築するうえでとても大事な役割を果たしています。

何もない場所に設計図通りの建物を建てる為には、”基準線”が必要不可欠です。それを、捨てコンクリートに印します。構造に直接関係のない捨てコンクリートですが、建築するうえでとても大事な役割を果たしています。

建物が建つ所に

建物が建つ所に

地面からの湿気をシャットダウンする防湿シート。

地面からの湿気をシャットダウンする防湿シート。

床下空間に湿気を上げさせない為のシートが敷かれ、

床下空間に湿気を上げさせない為のシートが敷かれ、

鉄筋の準備が始まりました。

鉄筋の準備が始まりました。

ベースコンクリート打設に向け、基礎工事が進んでいます。

〆の言葉「ご安全に!」これ、耳馴染みがあまりないですよね?!製造業や建設業の現場で注意喚起するために使われている言葉なんだそうです。機会があればみなさんも使ってください (^^)

という事で

どうぞご安全に。

三島市S様邸 新築工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市S様邸、新築工事の様子を紹介します。

地鎮祭を迎えました(^^)/

地鎮祭を迎えました(^^)/

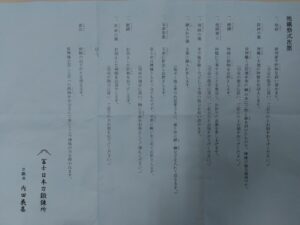

祭壇に、見慣れない物が。。。『刀』です!縁あって、この辺りでは唯一の刀鍛冶の内田様にお願いする事になりました。

祭壇に、見慣れない物が。。。『刀』です!縁あって、この辺りでは唯一の刀鍛冶の内田様にお願いする事になりました。

”刀”は、神事に欠かせない物であり、刀鍛冶は神主の勉強もするそうです。

”刀”は、神事に欠かせない物であり、刀鍛冶は神主の勉強もするそうです。

地鎮祭の流れの説明を受け

地鎮祭の流れの説明を受け

地鎮祭が始まりました。

地鎮祭が始まりました。

お供物や参列者を祓い清め

お供物や参列者を祓い清め

神さまをお迎えします。

神さまをお迎えします。

真ん中の”神籬(ひもろぎ)”に降臨します。

真ん中の”神籬(ひもろぎ)”に降臨します。

2礼、2拍手、1礼でご挨拶。

2礼、2拍手、1礼でご挨拶。 お酒やお水の蓋を取り、お供物をお供えします。神さまのお食事タイムです(^^)

お酒やお水の蓋を取り、お供物をお供えします。神さまのお食事タイムです(^^)

工事をすることを報告する、祝詞奏上(のりとそうじょう)。

工事をすることを報告する、祝詞奏上(のりとそうじょう)。

土地の四方を祓い清めます。腕をまくり

土地の四方を祓い清めます。腕をまくり

祭壇に向かい

祭壇に向かい

刀を抜き

刀を抜き

「えい!えい!えい!」と祓い清めます。

「えい!えい!えい!」と祓い清めます。

つづきまして、ご主人に土地の四方を

つづきまして、ご主人に土地の四方を

お米とお塩で祓い清めて頂きます。

お米とお塩で祓い清めて頂きます。

鍬入れです。

鍬入れです。

土地に見立てた盛砂にお施主様は鍬入れを、大洋工務店は鋤入れをします。

土地に見立てた盛砂にお施主様は鍬入れを、大洋工務店は鋤入れをします。

「えい!」

「えい!」

「えい!」

「えい!」

「えい!」

「えい!」

この”えい”は栄えるという意味が込められています。

この”えい”は栄えるという意味が込められています。

大洋工務店も

大洋工務店も

「えい!えい!えい!」

「えい!えい!えい!」

玉串奉奠(たまぐしほうてん)

玉串奉奠(たまぐしほうてん)

工事の

工事の

安全と

安全と

S様ご家族の

S様ご家族の

家内安全を

家内安全を

祈願し

祈願し

玉串をお供えします。

玉串をお供えします。

お酒やお水の蓋を元に戻しお供物を下げ

お酒やお水の蓋を元に戻しお供物を下げ

神さま、お帰りです。

神さま、お帰りです。

お見送り。

お見送り。

お神酒で

お神酒で

乾杯!

乾杯!

記念撮影(^_^)v

記念撮影(^_^)v

始めて”刀鍛冶”の方に出会いましたが、刀を作るというのはとても力が必要なんだなと感じる、筋肉でした。

始めて”刀鍛冶”の方に出会いましたが、刀を作るというのはとても力が必要なんだなと感じる、筋肉でした。

刀鍛冶内田さん曰く、武道をやってる方とは何か通ずる物があるそうです。武道は『礼に始まり、礼に終わる』と言いますからね。何か伝わる物があったのではないでしょうか。

刀鍛冶内田さん曰く、武道をやってる方とは何か通ずる物があるそうです。武道は『礼に始まり、礼に終わる』と言いますからね。何か伝わる物があったのではないでしょうか。

最強寒波がくると天気予報で騒がれていたので、覚悟してこの日を迎えましたが、12月の下旬とは思えない暖かさでした。ただ、前日の雨で土がぬかるみ、靴が泥まみれに。これもご愛敬ですね(^^)

S様邸、地盤改良工事から始まります。

という事で

どうぞご安全に。