三島市M様邸 現場打合せ

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、現場打合せに同席させて頂きました。

この日は、ちびちゃんのお相手として参上した皆川でしたが、お昼寝中だったので起きるまで現場をフラフラ。

現在のお住まいは少し離れているので、奥さまはこの日初めての現場です。大工さんとも初顔合わせ。みなさん、挨拶中の所を柱の隙間から隠し撮りです。

現在のお住まいは少し離れているので、奥さまはこの日初めての現場です。大工さんとも初顔合わせ。みなさん、挨拶中の所を柱の隙間から隠し撮りです。

コンセントの位置や数、支給品(お施主様のお気に入りの設備等をご自身で用意するもの)の確認をしている所です。コンセントは生活してみないと『ここにあったらなぁ』とか『もう少しこっちにしとけば…』なんて事はよくある話しです。それを少しでも少なくするためにも、現場を見てもらう事が大事なんです。

コンセントの位置や数、支給品(お施主様のお気に入りの設備等をご自身で用意するもの)の確認をしている所です。コンセントは生活してみないと『ここにあったらなぁ』とか『もう少しこっちにしとけば…』なんて事はよくある話しです。それを少しでも少なくするためにも、現場を見てもらう事が大事なんです。

支給品は、今ではネットで素敵な物が簡単に手に入る反面、それを設置するための下地や給排水の位置、照明は柱や梁との関係も確認する必要があります。

柱に図面上の高さに印をつけて検討している所です。

柱に図面上の高さに印をつけて検討している所です。

Sちゃん、お昼寝終了です。新居への第一歩(^^)/かと思ったんですが、この体勢のまま動かず…ママとパパに助けを求める視線を送っています。寝起きで知らない所に置いてきぼり。涙がこぼれる寸前でママが助けに来てくれました。こういう時は、ママじゃないとなんですよね~。

Sちゃん、お昼寝終了です。新居への第一歩(^^)/かと思ったんですが、この体勢のまま動かず…ママとパパに助けを求める視線を送っています。寝起きで知らない所に置いてきぼり。涙がこぼれる寸前でママが助けに来てくれました。こういう時は、ママじゃないとなんですよね~。 打ち合わせはまだまだ続きそうな様子ですが、Sちゃんのご機嫌はまだ本調子ではない様子。

打ち合わせはまだまだ続きそうな様子ですが、Sちゃんのご機嫌はまだ本調子ではない様子。

ニッチの大きさを確認しています。大工さんが、床の養生にニッチの原寸大を書いてくれました。R部分(ニッチ上部の弧になっている所)も器用にスケールを使って書いていました。ほぅ~と感心した瞬間でした。

ニッチの大きさを確認しています。大工さんが、床の養生にニッチの原寸大を書いてくれました。R部分(ニッチ上部の弧になっている所)も器用にスケールを使って書いていました。ほぅ~と感心した瞬間でした。

図面では分からない細かい所や、現場を見てよりよくするために変更すること。大工さんや監督さんのアドバイスを聞いて悩んでいる所ですが、Sちゃんの表情に変化が(*^^*)打合せも終わりそうな頃にご機嫌になってきました。

図面では分からない細かい所や、現場を見てよりよくするために変更すること。大工さんや監督さんのアドバイスを聞いて悩んでいる所ですが、Sちゃんの表情に変化が(*^^*)打合せも終わりそうな頃にご機嫌になってきました。

そして、ついに!!パパの抱っこから降りて、自分の足で一歩を踏み出しました。新居にて初めて歩いた瞬間です。

そして、ついに!!パパの抱っこから降りて、自分の足で一歩を踏み出しました。新居にて初めて歩いた瞬間です。

パパとママと外を確認中。

パパとママと外を確認中。

帰る時にはこんなにかわいい笑顔に(*^^*)

帰る時にはこんなにかわいい笑顔に(*^^*)

大工さんのお仕事中に現場に行ったらお邪魔かなぁと思ってしまうかもしれませんが、大工さんがいる時に行った方が、分からないことも教えてもらえるし、調整もしてもらえるし、いい事ばかりです。

注文住宅のいい所ですし、大洋工務店の大工さんはみなさん、お施主さまに来てもらうのはうれしいみたいですよ。

という事で

どうぞご安全に。

三島市M様邸 大工工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、大工工事進行中です。

上棟から1週間ほど経過した姿です。窓や外壁の下地材が施工されていました。窓がこんなに早い段階で付くんだなぁと思いませんか。上棟直後は構造がむき出しです。雨から家を守るためにも、屋根や外壁を優先して仕上げていくんです。

上棟から1週間ほど経過した姿です。窓や外壁の下地材が施工されていました。窓がこんなに早い段階で付くんだなぁと思いませんか。上棟直後は構造がむき出しです。雨から家を守るためにも、屋根や外壁を優先して仕上げていくんです。

茶色の壁材は、構造用ハイベストウッドです。地震などの横からの力に対して壁面全体で受け止めて、力を分散させます。どこか一部に負担がかかるのを防ぎます。要するに、地震に強いという事です。ちなみに、玄関向かって右側の柱が、上棟時1番最初に建った柱です(^^)/

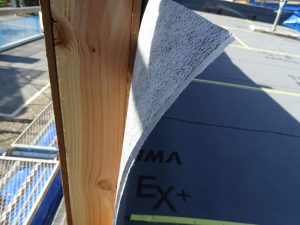

屋根には、防水シートが貼られています。屋根の防水シートの事をルーフィングシートと呼ぶそうです。で、主な原料は「アスファルト」なんですって。アスファルトは形を変えて色々な場所で活躍しているんですね。

屋根には、防水シートが貼られています。屋根の防水シートの事をルーフィングシートと呼ぶそうです。で、主な原料は「アスファルト」なんですって。アスファルトは形を変えて色々な場所で活躍しているんですね。

大洋工務店が使用しているのは、改良された耐久性の高い『改質アスファルトルーフィングシート』です。こちらの屋根は2階ではなく、

大洋工務店が使用しているのは、改良された耐久性の高い『改質アスファルトルーフィングシート』です。こちらの屋根は2階ではなく、

突き出している部分の屋根なんです。正面からみると四角い形ですが、

突き出している部分の屋根なんです。正面からみると四角い形ですが、

裏からみると、壁が屋根より少し高くなっています。屋根には勾配がありますから、この壁がないと四角には見えないんです。

裏からみると、壁が屋根より少し高くなっています。屋根には勾配がありますから、この壁がないと四角には見えないんです。

1階室内の様子です。床に断熱材を入れその上に床合板を施工し、間柱も完了した所という感じでしょうか。

1階室内の様子です。床に断熱材を入れその上に床合板を施工し、間柱も完了した所という感じでしょうか。

間柱(まばしら)は柱と柱の間に付ける柱です。柱より細い物が間柱です。内側の壁の下地となります。

間柱(まばしら)は柱と柱の間に付ける柱です。柱より細い物が間柱です。内側の壁の下地となります。

上棟前日、大工さんが下準備していた金物です。羽子板金物(はごいたかなもの)に六角ボルトを通していました。羽子板金物は縦方向の物です。これもきっと、建築界お得意の羽子板に似ているからという理由で名づけられたのではないかと推測します。

上棟前日、大工さんが下準備していた金物です。羽子板金物(はごいたかなもの)に六角ボルトを通していました。羽子板金物は縦方向の物です。これもきっと、建築界お得意の羽子板に似ているからという理由で名づけられたのではないかと推測します。

1階天井に発見しました。この金物は補強金物の一つで地震や台風時などに梁が外れるのを防ぐための金物です。

1階天井に発見しました。この金物は補強金物の一つで地震や台風時などに梁が外れるのを防ぐための金物です。

2階屋根付近からの富士山です。電線が邪魔しない富士山はきれいですね。

2階屋根付近からの富士山です。電線が邪魔しない富士山はきれいですね。

大工工事はまだまだ続きます。

という事で

どうぞご安全に。

三島市M様邸 上棟

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、本日上棟です。上棟は柱や梁などの建物の基本構造の組み立てから、家の最上部で屋根を支える棟木と呼ばれる木材を取り付けることをいいます。

天気は快晴です。朝晩は大分冷え込むようになってきました。この日も肌寒さを感じる朝でしたが、それが気持ちをキリっと引き締める気持ちのいい朝でした。本日の上棟メンバーです。仕事前のひと時です。

天気は快晴です。朝晩は大分冷え込むようになってきました。この日も肌寒さを感じる朝でしたが、それが気持ちをキリっと引き締める気持ちのいい朝でした。本日の上棟メンバーです。仕事前のひと時です。

特に合図をする訳でもなく、棟梁が動き始めるのと同時に他のメンバーも仕事モードに。さあ、上棟スタートです。

特に合図をする訳でもなく、棟梁が動き始めるのと同時に他のメンバーも仕事モードに。さあ、上棟スタートです。

まずは、部材を定位置に配置していきます。たくさんある木材を順序よく組み立てるためには、下準備が大事です。

まずは、部材を定位置に配置していきます。たくさんある木材を順序よく組み立てるためには、下準備が大事です。

4隅に通し柱が置かれました。通し柱は1階から2階まで繋ぎ目がない1本の柱です。

4隅に通し柱が置かれました。通し柱は1階から2階まで繋ぎ目がない1本の柱です。

1本目の柱をはめ込んでいます。柱をゆらゆらさせて入れてきます。

1本目の柱をはめ込んでいます。柱をゆらゆらさせて入れてきます。

そして、記念すべき1本目の柱が建ちました(^^)/

そして、記念すべき1本目の柱が建ちました(^^)/

1本建つとあっという間です。

1本建つとあっという間です。

1階柱が建ち終わると、横架材(おうかざい)をはめていきます。柱と直角に渡す部材です。梁が代表例です。建物奥に横架材の胴差し(どうさし)がはめ込まれました。胴差しは2階の床の高さで建物の周りをぐるりとする部材です。

1階柱が建ち終わると、横架材(おうかざい)をはめていきます。柱と直角に渡す部材です。梁が代表例です。建物奥に横架材の胴差し(どうさし)がはめ込まれました。胴差しは2階の床の高さで建物の周りをぐるりとする部材です。

柱はまだ垂直に建ってないので、下で”ほぞ穴”と呼ばれる書き込み穴と、”ほぞ”と言う出っ張っている方を合わせて、上からトントンと木槌で叩いて入れていきます。まだまだ、工事は序盤ですが、工事開始から、上棟までの変化をご覧ください。

柱はまだ垂直に建ってないので、下で”ほぞ穴”と呼ばれる書き込み穴と、”ほぞ”と言う出っ張っている方を合わせて、上からトントンと木槌で叩いて入れていきます。まだまだ、工事は序盤ですが、工事開始から、上棟までの変化をご覧ください。

駆け足になりましたが、無事上棟です。みなさん、お疲れさまでした。

駆け足になりましたが、無事上棟です。みなさん、お疲れさまでした。

大工さんはもちろん、クレーンの操縦、木材搬入と上棟は入り乱れながら、色々な事を同時進行していきます。そんな中、無事上棟ができたのもいつもお世話になっている、みなさんのお陰です。心より感謝申しあげます。

大工さんはもちろん、クレーンの操縦、木材搬入と上棟は入り乱れながら、色々な事を同時進行していきます。そんな中、無事上棟ができたのもいつもお世話になっている、みなさんのお陰です。心より感謝申しあげます。

クレーンも映える秋晴れの上棟でした。

という事で

どうぞご安全に。

三島市M様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、基礎工事は終盤戦です。

配管工事は完了しました。上の写真のグレーの排水管、傾斜が付いているのが分かりますか。左側が上がっています。排水するためには、勾配をつけないと排水されません。水は高い方から低い方へ流れますから、当たり前の事なんですが、初めて目の当たりにして、妙に納得したので紹介しました。

配管工事は完了しました。上の写真のグレーの排水管、傾斜が付いているのが分かりますか。左側が上がっています。排水するためには、勾配をつけないと排水されません。水は高い方から低い方へ流れますから、当たり前の事なんですが、初めて目の当たりにして、妙に納得したので紹介しました。

以前紹介した『さや管』です。青い管から乳白色の管が出ています。樹脂製の保護管が青い管、乳白色の管が給水管です。二重構造になっています。

配管は完了し、基礎の立ち上がりに黒い線が引かれています。これは『墨出し』と言って、工事の基準となる線が引かれました。次の行程、土台を敷くための物です。

配管は完了し、基礎の立ち上がりに黒い線が引かれています。これは『墨出し』と言って、工事の基準となる線が引かれました。次の行程、土台を敷くための物です。

そして、土台が敷かれました。

そして、土台が敷かれました。

基礎の立ち上がりの上に基礎パッキン、そして土台です。基礎パッキンは通気層です。コンクリートは水分を帯びやすい性質があります。コンクリートと土台が接していると、雨や湿気を吸ったコンクリートの水分が土台に浸透し、腐れの原因になり耐久性が低下してしまいます。そこで、基礎パッキンを挟むことで換気をし、湿気から土台を守っています。

基礎の立ち上がりの上に基礎パッキン、そして土台です。基礎パッキンは通気層です。コンクリートは水分を帯びやすい性質があります。コンクリートと土台が接していると、雨や湿気を吸ったコンクリートの水分が土台に浸透し、腐れの原因になり耐久性が低下してしまいます。そこで、基礎パッキンを挟むことで換気をし、湿気から土台を守っています。

基礎からツンツン出ていた短いボルト『アンカーボルト』で土台は固定されました。土台は、基礎と柱を繋ぐ役割があります。基礎はコンクリート、柱は木材と材質が違うものをつなぐ為の仲介役が土台という訳です。

基礎からツンツン出ていた短いボルト『アンカーボルト』で土台は固定されました。土台は、基礎と柱を繋ぐ役割があります。基礎はコンクリート、柱は木材と材質が違うものをつなぐ為の仲介役が土台という訳です。

土台に欠きこみがされています。ここに柱がはめ込まれます。

土台に欠きこみがされています。ここに柱がはめ込まれます。

土台の接合部分です。今はプレカットと言って欠き込みがされて搬入されてきます。

土台の接合部分です。今はプレカットと言って欠き込みがされて搬入されてきます。

ピッタリ(*^^*)

ピッタリ(*^^*)

大工さん、休憩??じゃなくて、上棟の下準備をしています。木材の接合部分に補強する金物の準備です。大量の木材を使用するので、おのずと金物も大量です。大工さんの仕事も色々あるんですね。日が短くなってきたので、真っ暗になる前にと、時間との闘いです。上棟は、いろんな事を同時進行していきます。段取りがとても大事なんです。

大工さん、休憩??じゃなくて、上棟の下準備をしています。木材の接合部分に補強する金物の準備です。大量の木材を使用するので、おのずと金物も大量です。大工さんの仕事も色々あるんですね。日が短くなってきたので、真っ暗になる前にと、時間との闘いです。上棟は、いろんな事を同時進行していきます。段取りがとても大事なんです。

足場が組まれています。

足場が組まれています。

長い物は、橋渡しで

長い物は、橋渡しで

橋渡しができない物は、下から上に部品を投げて渡しているんです。それが見事なんですよ~。投げる角度が絶妙で。うまく撮れなくて<(_ _)>

橋渡しができない物は、下から上に部品を投げて渡しているんです。それが見事なんですよ~。投げる角度が絶妙で。うまく撮れなくて<(_ _)>

上棟に向けて準備が整いました。

あとは天気が穏やかでありますように。

という事で

どうぞご安全に。

三島市M様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、基礎工事も大詰めです。

こちらの排水の配管は完了しました。

こちらの排水の配管は完了しました。

配管する際は土を掘り起こします。工事が完了すればもちろん、土を戻す訳です。不安定な天気が続いていたので、土が水を含んでとても重そうに見えました。

配管する際は土を掘り起こします。工事が完了すればもちろん、土を戻す訳です。不安定な天気が続いていたので、土が水を含んでとても重そうに見えました。

この日は、給水の引込工事をしていました。敷地内に引き込まれている給水管と宅内の給水管をつないでいる所です。正面の長方形の形をした物、見覚えがありませんか。

この日は、給水の引込工事をしていました。敷地内に引き込まれている給水管と宅内の給水管をつないでいる所です。正面の長方形の形をした物、見覚えがありませんか。

カバーがされる前の止水栓です。向かって右側は水道メーターで左が止水栓レバーになります。

カバーがされる前の止水栓です。向かって右側は水道メーターで左が止水栓レバーになります。

お馴染みの状態になりました。

お馴染みの状態になりました。

水色が給水、オレンジ色が給湯管です。ヘッダーと呼ばれる白い筒の様な物から必要な部屋へ配水されます。

水色が給水、オレンジ色が給湯管です。ヘッダーと呼ばれる白い筒の様な物から必要な部屋へ配水されます。

これは、さや管ヘッダー工法というやり方です。さや管は水色やオレンジ色の管で、樹脂管を保護しています。樹脂管は後からさや管に通します。そうすることで、配管時、樹脂管に傷が付く事を防げます。

配管が完了し、砂利が敷かれました。この砂利には雨が降った時に土が跳ね上がり、基礎や外壁が汚れる事を防ぐ役割があります。

配管が完了し、砂利が敷かれました。この砂利には雨が降った時に土が跳ね上がり、基礎や外壁が汚れる事を防ぐ役割があります。

玄関の土間にコンクリートが打設されました。

玄関の土間にコンクリートが打設されました。

打設されたばかりのコンクリートを見ると無性にツンツンしたくなってしまいます。当たり前ですが、我慢しましたよ(^^)v

打設されたばかりのコンクリートを見ると無性にツンツンしたくなってしまいます。当たり前ですが、我慢しましたよ(^^)v

この日は、気持ちよく晴れて基礎日和でした。

この日は、気持ちよく晴れて基礎日和でした。

養生期間が終わると、型枠が外されます。あともう少しです。

養生期間が終わると、型枠が外されます。あともう少しです。

上棟までカウントダウンが始まりました。

という事で

どうぞご安全に。

三島市M様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、基礎の立ち上がりの枠が外れ、給排水の配管工事へと移っています。

初登場のちびショベルカーです(^^)/いつもの大きさだとすごい存在感なんですが、スルーしてしまうほどのサイズです。乗ってる職人さんが大きく感じますよね。

初登場のちびショベルカーです(^^)/いつもの大きさだとすごい存在感なんですが、スルーしてしまうほどのサイズです。乗ってる職人さんが大きく感じますよね。

ちびは小回りが利くので、狭い所を掘り出す事ができます。ちびでもなかなかいい仕事してますよ。

ちびは小回りが利くので、狭い所を掘り出す事ができます。ちびでもなかなかいい仕事してますよ。

緑色のなが~いのは、ガスの配管です。なぜ玄関付近に??

緑色のなが~いのは、ガスの配管です。なぜ玄関付近に??

それはこちらのお宅はガスの床暖房をつけるからなんです。今は、電力自由化でガス会社も電力を売っているので、お得なプランが用意されています。うまく利用しなきゃです。

こちらは何か分かりますか。排水桝(はいすいます)です。よく、敷地内にまぁるいふたが土から顔出しているのをみかけませんか。それです。下の写真にふたがされるんです。排水桝は点検や掃除をしやすくするためのものです。すべての管を地中に埋めてしまうと、管にゴミや泥が詰まった時に掘り返さなければならなくなります。

こちらは何か分かりますか。排水桝(はいすいます)です。よく、敷地内にまぁるいふたが土から顔出しているのをみかけませんか。それです。下の写真にふたがされるんです。排水桝は点検や掃除をしやすくするためのものです。すべての管を地中に埋めてしまうと、管にゴミや泥が詰まった時に掘り返さなければならなくなります。

地上に顔をだしているふたを外すだけで点検できるという訳です。

地上に顔をだしているふたを外すだけで点検できるという訳です。

配管はこれからという感じでした。が、

配管はこれからという感じでした。が、

来月上旬の上棟に向けて順調に工事が進みますように。

という事で

どうぞご安全に。

三島市M様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、基礎工事進行中です。

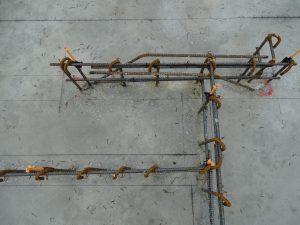

鉄筋が組まれました。耐圧盤を打設する前段階です。耐圧盤は、家・家具・設備・人すべての荷重を支えます。そのためには強度が必要です。なのでコンクリートの厚さや、鉄筋の間隔、立ち上がりの高さなど細かい決まりがあります。すべてを支えるのに強度が足りない事には意味がありません。

鉄筋が組まれました。耐圧盤を打設する前段階です。耐圧盤は、家・家具・設備・人すべての荷重を支えます。そのためには強度が必要です。なのでコンクリートの厚さや、鉄筋の間隔、立ち上がりの高さなど細かい決まりがあります。すべてを支えるのに強度が足りない事には意味がありません。

鉄筋が組み終わると決まり通りに組まれているか検査をします。

鉄筋が組み終わると決まり通りに組まれているか検査をします。

手前の機械は水平が取れているかを確認するものです。検査で問題なければ…

手前の機械は水平が取れているかを確認するものです。検査で問題なければ…

ベースコンクリートが打設されます。

乾く前なので、コンクリートがお日様に照らされて”つる”っとしてますね(^^)

養生期間を終えた後です。コンクリートを打設した後、すぐには次の行程に進めません。乾かす時間が必要です。台風の前に養生期間を考慮してベースコンクリートまで終わらせていました。さすがです。

養生期間を終えた後です。コンクリートを打設した後、すぐには次の行程に進めません。乾かす時間が必要です。台風の前に養生期間を考慮してベースコンクリートまで終わらせていました。さすがです。

そして、立ち上がりにオレンジ色のリボンがつきました(^^♪これは『レベルポインター』という物で、水平を確認する際の目印です。

そして、立ち上がりにオレンジ色のリボンがつきました(^^♪これは『レベルポインター』という物で、水平を確認する際の目印です。

こんな感じで必要箇所についています。

こんな感じで必要箇所についています。

ホールダウン金物も所定の場所にスタンバイしました。地震等で柱が土台や梁から抜けるのを防ぐための補強金物です。最終的には、柱に金具で固定します。引き抜きの力に抵抗するために根本が傘の柄の様な形になっています。

ホールダウン金物も所定の場所にスタンバイしました。地震等で柱が土台や梁から抜けるのを防ぐための補強金物です。最終的には、柱に金具で固定します。引き抜きの力に抵抗するために根本が傘の柄の様な形になっています。

ベースコンクリートには黒い線が引かれています。立ち上がりのコンクリートを打設するための印です。

ベースコンクリートには黒い線が引かれています。立ち上がりのコンクリートを打設するための印です。

立ち上がりの枠が設置されました。

立ち上がりの枠が設置されました。

立ち上がりにもコンクリートが打設されました。

立ち上がりにもコンクリートが打設されました。

オレンジ色のリボン発見。水平を確認する印なので埋まっては意味がありません。ぎりぎりの所で顔だけ出しています。

オレンジ色のリボン発見。水平を確認する印なので埋まっては意味がありません。ぎりぎりの所で顔だけ出しています。

立ち上がりのコンクリートの養生期間が終わると基礎工事も終盤戦です。

という事で

どうぞご安全に。

三島市M様邸 基礎工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、地盤改良工事終了後養生期間を経て、基礎工事が始まりました。

この日は、基礎の型枠を施工していました。型枠は、ベースコンクリート(耐圧盤)を打設する際、外にコンクリートが流れないようにする為です。ベースコンクリートは建物荷重や家具荷重すべてを支える所です。なので、コンクリートも強度を出す必要があり、厚さにも決まりがあります。大量のコンクリートを流す訳ですから、それを支える型枠も頑丈に固定しておかなければなりません。

この日は、基礎の型枠を施工していました。型枠は、ベースコンクリート(耐圧盤)を打設する際、外にコンクリートが流れないようにする為です。ベースコンクリートは建物荷重や家具荷重すべてを支える所です。なので、コンクリートも強度を出す必要があり、厚さにも決まりがあります。大量のコンクリートを流す訳ですから、それを支える型枠も頑丈に固定しておかなければなりません。

型枠の上下にパイプを留めて型枠を補強します。パイプを留めるこの金具、考えられてるなぁと感心してしまったんです。パイプを下からでも上からでも支える事ができるようになっています。パイプの長さは現場によってそれぞれ違います。その都度合わせるのは手間ですよね。

型枠の上下にパイプを留めて型枠を補強します。パイプを留めるこの金具、考えられてるなぁと感心してしまったんです。パイプを下からでも上からでも支える事ができるようになっています。パイプの長さは現場によってそれぞれ違います。その都度合わせるのは手間ですよね。

パイプの支え方が違うだけで、パイプが重なる部分がケンカをせずに留められるわけです。

パイプの支え方が違うだけで、パイプが重なる部分がケンカをせずに留められるわけです。

金具がクルッとするんです。金具の工夫なのか職人さんの工夫なのか…ですが、なるほど!の瞬間でした。

金具がクルッとするんです。金具の工夫なのか職人さんの工夫なのか…ですが、なるほど!の瞬間でした。

職人さんは軽々持ち運んでいますが、実際持つと重いんでしょうね。軽いパイプをつけても補強にならないですもんね(;^ω^)

職人さんは軽々持ち運んでいますが、実際持つと重いんでしょうね。軽いパイプをつけても補強にならないですもんね(;^ω^)

さらに、補強します。ベースになるコンクリートです。型枠がコンクリートを流し込んでいる時に傾いたりしたら大変です。

さらに、補強します。ベースになるコンクリートです。型枠がコンクリートを流し込んでいる時に傾いたりしたら大変です。

10月に入ったというのに、また台風が発生したようです。

天気に左右される基礎工事。なんとか順調に進みますように。

という事で

どうぞご安全に。

三島市M様邸 地盤改良工事

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、地盤改良工事が始まりました。

地盤改良工事は、建物を安全に支えるために地盤を強化する工事です。住宅の基礎となる地盤を、適切な状態に改良する工事になります。まずは、地盤改良工事が必要なのか地盤調査を実施します。その結果、必要となった場合のみ改良工事が行われます。

今回は、柱状改良(ちゅうじょうかいりょう)という方法で行っていきます。

これは、土の中にコンクリートの柱を造って建物を支えるという工事です。軟弱地盤の深さが2~8mの場合に用いられる方法になります。

現場に行くと、重機が3種類も到着していました。

現場に行くと、重機が3種類も到着していました。

建築中には登場しない初めましての重機たちです。向かって左側が杭打機で右側がセメントと水を混ぜる重機になります。

建築中には登場しない初めましての重機たちです。向かって左側が杭打機で右側がセメントと水を混ぜる重機になります。

重機の準備中です。

重機の準備中です。

これは杭打機の要、地中を掘っていく先端です。

これは杭打機の要、地中を掘っていく先端です。

地中に杭を打っている所です。

地中に杭を打っている所です。

杭が必要な深さまで到達したかを確認しています。業者さんも写真をとってそれを記録しています。そこを撮った所です。

杭が必要な深さまで到達したかを確認しています。業者さんも写真をとってそれを記録しています。そこを撮った所です。

重機を抜いた所です。先から水を混ぜたセメントが出ています。これが地中を掘りながら土を混ぜて撹拌し、円柱状の固い地盤を造っています。地中に電信柱が埋まっている様なイメージです。

重機を抜いた所です。先から水を混ぜたセメントが出ています。これが地中を掘りながら土を混ぜて撹拌し、円柱状の固い地盤を造っています。地中に電信柱が埋まっている様なイメージです。

重機が抜かれた後です。この作業を必要な個所に行います。

重機が抜かれた後です。この作業を必要な個所に行います。

場所によって杭の深さが違うんですね。

場所によって杭の深さが違うんですね。

改良工事完了です。

改良工事完了です。

これで安心して基礎工事ができます(^^)/

という事で

どうぞご安全に。

三島市M様邸 地鎮祭

こんにちは。

大洋工務店の皆川です。

三島市M様邸、地鎮祭を行いました。

地鎮祭はその土地の神様を祀り、土地を利用させてもらう事の許しを得て工事の無事を祈る儀式です。

地鎮祭はその土地の神様を祀り、土地を利用させてもらう事の許しを得て工事の無事を祈る儀式です。

神主さんに、お供物の決まり事があるのかを伺いました。

生鮮食品なら何でも問題ないそうなんですが、奇数の種類用意するそうです。割れる数字は縁起が悪いそうです。結婚式なんかと同じですね。

地鎮祭が始まる前、黒っぽい雲が流れてきました。

地鎮祭が始まる前、黒っぽい雲が流れてきました。

最近は、天気が不安定なので突然の土砂降りの可能性も…。雨が降らないよう神様にお願いです!!

地鎮祭が始まりました。

地鎮祭が始まりました。

神主さんの祝詞の奏上です。

神主さんの祝詞の奏上です。

神様へのごあいさつなので、自然と背筋が伸びます。

パパ、ママも地鎮祭は慣れてないんだから、Sちゃんはドキドキですよね。

パパ、ママも地鎮祭は慣れてないんだから、Sちゃんはドキドキですよね。

でもちゃんとパパのお膝でいい子にしてカメラ目線まで頂きました(*^^*)

四方祓いです。

四方祓いです。

建物の四隅をお酒、塩、お米で清める儀式です。

この儀式は奥様に手伝って頂きます。

盛砂に鍬(くわ)入れです。地を鎮める儀式です。儀式には右の足が前だの後ろだの…決まり事があるんですが

盛砂に鍬(くわ)入れです。地を鎮める儀式です。儀式には右の足が前だの後ろだの…決まり事があるんですが

(私もまだ覚えてないです<(_ _)>)

神主さんが丁寧に教えてくれるので安心です。

現場監督は鋤(すき)入れです。

現場監督は鋤(すき)入れです。

神主さんがシャッターチャンスを作ってくれて、家族で写るようにしてくれたのに

神主さんがシャッターチャンスを作ってくれて、家族で写るようにしてくれたのに

Sちゃんの顔隠れる…申し訳ない<(_ _)>

大洋工務店も玉串奉奠(たまぐしほうてん)します。簡単に言うと祈願する事です。

大洋工務店も玉串奉奠(たまぐしほうてん)します。簡単に言うと祈願する事です。

神主さん、お施主様よりお言葉を頂き乾杯です。

神主さん、お施主様よりお言葉を頂き乾杯です。

おめでとうございます!!

最後に記念撮影です。

最後に記念撮影です。

途中風が強くなり、テントが飛ばされる勢いでした(;^ω^)

が、

雨は降りませんでした。いつ降ってもいい空模様でしたが、

みんなの気持ちが神様に伝わった証拠です。無事、地鎮祭も執り行う事ができました。

これから、現場のみなさんよろしくお願い致します。

そして

どうぞご安全に。